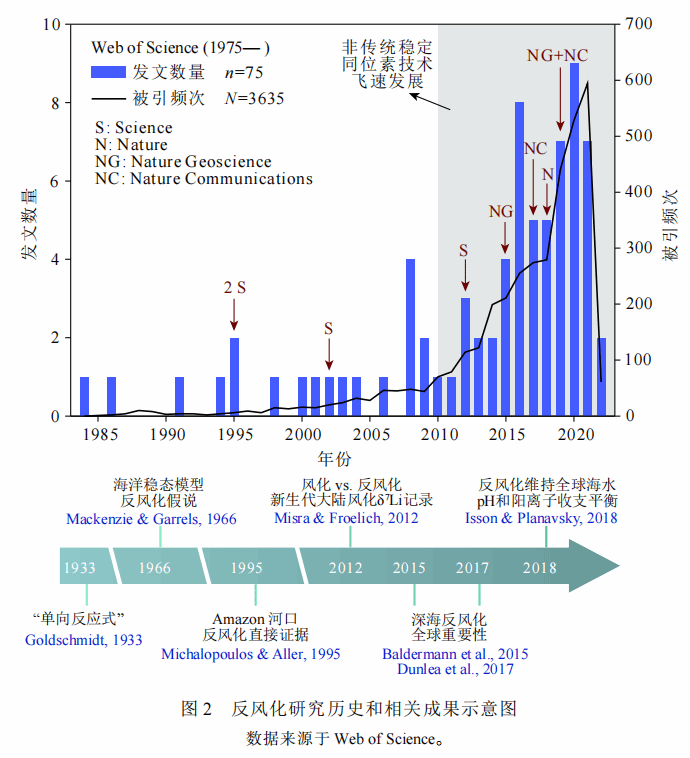

小苏: “苏峰读海”之二《九龙江口-厦门湾的营养盐故事》中,提到九龙江口-厦门湾活性硅酸盐(DSi)和盐度之间关系的“历史时期数据则是下凹曲线,表示河口DSi 移除。这是无机化学转移?还是生物转移?当时的海洋化学界曾有过一场争论。李法西等1964年至1983年间发表的《河口硅酸盐物理化学过程》系列论文,依靠现场观测、混合模拟实验、数学模型和实验室模拟实验等专题研究,提出DSi的无机去除机理,即先胶体吸附后逐渐进入内部结构的自生矿—逆风化过程的理论,被誉为河口化学的早期代表作之一”。最近读到同济大学杨守业等的综述《海底反风化作用与关键元素循环》所统计的1975年至2022年间Web of Science上收集的75篇论文时间分布图(图1)。1964年至1983年,正在1966年Mackenzie和Garrels的海洋稳态模型逆风化假说形成,到1995年Michalopoulos和Allen在《Science》上发表Amazon河口逆风化直接证据的早期探索阶段。当时海峡西岸还处于改革开放前的“一穷二白”再加上“史无前例”的动荡阶段,我们的海洋学前辈们是靠什么抓住并坚持河口硅酸盐逆风化过程这个至今仍在前缘的基础理论选题?

老海:海洋环境中的活性硅与可溶性阳离子结合形成自生粘土矿物,同时消耗海洋碱度并释放CO2的过程,称为硅酸盐逆风化作用(reverse weathering,地球化学界多译为“反风化作用”)。硅酸盐岩风化作用逆反应问题的提出,首先来自全球的河流与海洋之间的化学质量平衡模型:SiO2与HCO3和H2O一样,在陆海相互作用系统中具有比Ca、K、Mg、Na、SO4和Cl等高出2到3个数量级的更新率,因而引起全球海洋学界一场围绕硅酸盐陆海界面转移机制研究,寻找河口硅酸盐逆风化作用证据的漫长探索。到了今天,正如杨守业等所述“反风化假说提出半个多世纪以来,作为全球海洋碳、硅和关键元素循环以及海洋碱度的重要调控机制,越来越受到学术界的关注”,再沿着历史文献的记录,去追溯海洋学前辈的“初心”,可对我国海洋化学与地球化学的协同创新选题有所启示。

图1 杨守业等《海底反风化作用与关键元素循环》论文截图(载于:《海洋地质与第四纪地质》2023年第43卷第3期,第28页。):反风化研究历史和相关成果示意图

小苏: 改革开放是个重要历史转折,善于自省的我国海洋学界肯定留下了思考文字。

老海:1980年中国海洋学会邀请方宗熙主编的《我国海洋科学三十年》小册子中,李法西所写的一篇《谈我国海洋化学工作三十年来的发展》,可以表达那一代的反思。文章首先强调了1958年组织的全国海洋普查对我国海洋化学发展的带动:“在这次普查中,海洋化学方面,进行了海水氯度与盐度、溶解氧、pH、硅酸盐、磷酸盐等要素的含量分布变化的普查工作。这些资料不仅使我们对我国近海的水化学特征有一个基本轮廓,而同时又配合水文调查研究和生物生产力研究提供了有用的基本资料,协助分析和阐明问题”。

小苏: 海水氯度与盐度、溶解氧、pH、硅酸盐、磷酸盐的观测,不就有了筛查硅酸盐逆风化作用区域热点的观测要素数据基础!

老海:伴随着第一批大规模观测成果的整理总结,是关于海洋化学研究方向的争论:“海洋化学主要研究方向是什么?大家从各方面的生产和国防的需要考虑这个问题,也考虑到近期和远期的问题,还查阅了国外文献资料,摸清了国际海洋化学发展动态。1960—1961年间,有好几次各地海洋化学界部分同志在青岛碰头,专门开会讨论这个问题,也有过争论。当时看到,同海洋有关的化学问题研究,可以分为三个方面:(1)化学海洋学研究:即研究海洋中化学成分的分布及其变化过程;(2)海洋化学资源提取技术的研究:包括海水中的溶解物质的提取和海水淡化;(3)海水腐蚀和防腐蚀研究。后一种已得到了电化学工作者的重视,而争论则着重在前两个方面的问题”;“经过第一回合的讨论,化学海洋学的重要意义得到了一定的认识。为了扭转当时因被忽视而显得薄弱的局面,各单位开始抽调人力,建立了化学海洋学的科研队伍”。厦门大学和国家海洋局第三海洋研究所协作开展的河口硅酸盐物理化学过程研究,正是在这个场景下立题启动的。

小苏: 他们的研究是如何坚持下来呢?

老海:在《谈我国海洋化学工作三十年来的发展》一文中,李法西回顾道:“争论并没有停止,尤其是有些同志对需要大量调查资料,要经长期才能见到成效的化学海洋学研究,缺乏信心,有的对几年来的海洋化学调查数据是否能经过整理分析,整理出有实用意义的规律性东西,还有怀疑。......,化学海洋学的研究曾被错误地批判为‘脱离实际’、‘从理论到理论’,同其他基础理论科学一起被打入冷宫,只有很少数海洋科学工作者,在很困难的情况下,坚持一点工作。然而,同国际先进水平的差距,就越拉越远了”。直到“1977年全国科学研究新规划的讨论制定和1978年初全国科学大会的召开,给海洋化学研究带来了春天。化学海洋学的基础研究工作很快活跃起来。许多早期进行的曾被打入冷宫的基础研究成果陆续整理发表”。厦门大学与国家海洋局第三海洋研究所合作的“河口硅酸盐物理化学过程研究”实验室模型和有支流的河口海水中化学组成分布数学模式等研究成果,就在那时成为我国化学海洋学“初步跨入”从定性描述走向定量研究和理论分析阶段的“很可喜的信号”之一。

小苏: 以九龙江河口为研究区的“河口硅酸盐物理化学过程研究”,在《海洋与湖沼》、《海洋学报》和《厦门大学学报》等中文刊物上发表了5篇系列论文,在河口硅酸盐逆风化作用证据的探索方面取得了什么进步?

老海:系列论文之首,是1964年李法西、吴瑜端、王隆发、陈泽夏署名的《I. 活性硅含量分布变化及其影响因素的初步探讨》。论文通过九龙江河口1962年两个航次的观测证明活性硅在河口“发生一定程度的转化与转移过程,与Bien等的结果基本一致”;河水与无硅海水的混合实验“证明了河口活性硅的转化与转移直接同悬浮物的存在有关,佐证了Bien等的看法”;又进一步通过各种电解质浓度以及pH的活性硅转化实验证明“如无悬浮物存在,......,对活性硅含量无明显影响”;最后通过吸附剂影响实验,提出了“河水入海后由于氯度增大和pH提高,一方面不断生成Fe(OH)3胶体和Al(OH)3胶体,一方面促使活性硅更大量地吸附在这些悬浮物表面上”的新认识。

小苏: 第一步就追溯到胶体吸附!Mackenzie和 Garrels两年后才依据海洋稳态模型提出了河口硅酸盐逆风化假说。

老海:很可惜,“十年动乱”按下了休止键。等到1978年至1979年,研究系列论文之二、三、四才从“冷宫”里整理“复活”。庄栋法、陈泽夏、许木折、吴瑜端、李法西的《II. 河口活性硅转移机理的实验室模拟研究—氢氧化铁与氢氧化铝胶体沉淀对海水中活性硅的吸附》通过吸附试验定量证明,吸附量随氯度和pH的增大而增大,而且Al(OH)3胶体的吸附量总是比Fe(OH)3高3-6倍;再通过淋洗试验和吸附热分析证明“活性硅在Fe(OH)3和Al(OH)3上的吸附比较可能是化学吸附,或吸附后通过结构重排转入内部形成新化合物”;接着通过Fe(OH)3和Al(OH)3混合吸附实验证明“Fe和Al同时通过吸附作用与硅酸根结合在一化合物中的可能性是存在的”;最后,获得了关于“活性硅主要通过由于pH提高而生成的铁、铝等元素的氢氧化物胶体的吸附,再进一步转化为比较稳定的铁、铝的硅酸盐化合物形式,沉积到海底”的河口活性硅地球化学转移过程实验室模拟结论。

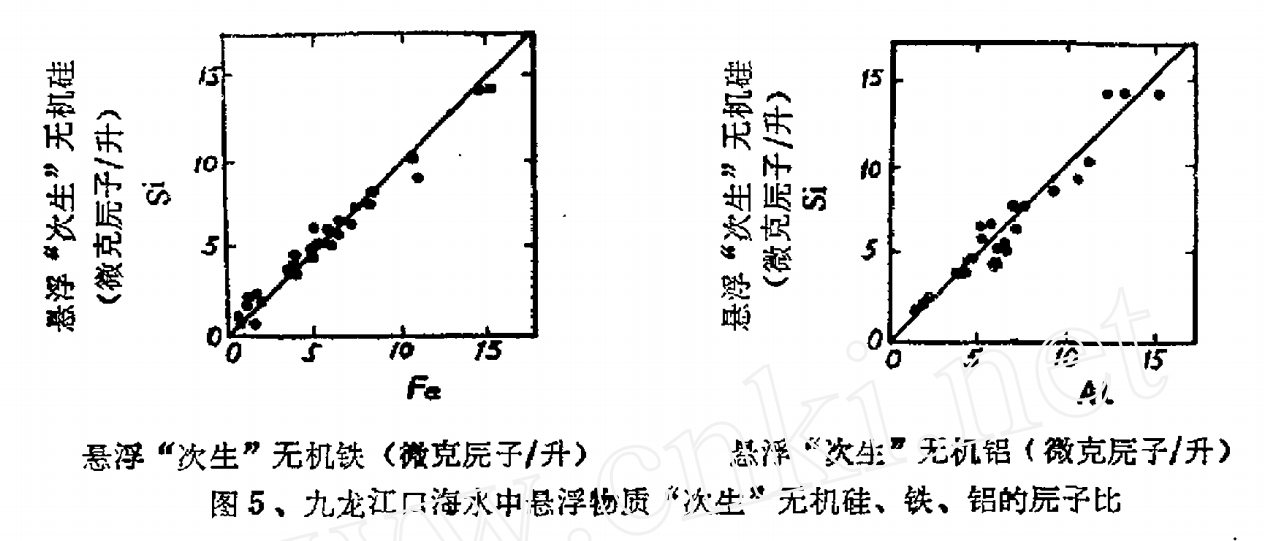

陈泽夏、庄栋法、许木折、吴瑜端、李法西的《III. 河口活性硅转移机理的现场验证初步研究—悬浮物中硅、铁和铝的含量分布》继而通过九龙江河口1965年两个航次的现场观测说明“从河水中转移的活性硅中约有20-25%转移为有机硅,而约有75-80%是通过无机化学转移为‘自生’无机硅”,且“几乎所有水样中的悬浮‘自生’无机物中,Si/Fe与Si/Al原子数比都靠近于1”,获得了“在河口地带形成‘自生’的硅—铁—铝化合物”的河口活性硅地球化学转移过程现场验证根据。

于是,就当时关于河口活性硅地球化学转移过程的争论焦点,李法西在《IV. 河口活性硅转移机理的分析》一文“提出我们的观点和理论与实验的依据”。首先,就河海水混合过程中各成分浓度与氯度关系的争论,提出有支流的河口海水中化学组成分布的数学模式,加上九龙江口1978年航次新观测数据,再次证明其“明显的活性硅转移”。接着,就河口活性硅是否出现明显的无机转移的问题,介绍了本系列研究第II、III篇所报告的1964—1965年实验室模拟和现场验证性调查的正面证据。最后,根据第III篇所取得“悬浮物质中‘次生’硅、铁、铝三者含量的原子比恰巧为1:1:1”的特征(图2),强调了关于“活性硅通过Al(OH)3和Fe(OH)3的化学吸附转移后,接着进行结构重排,可能转化成为具有定比关系的含硅、铁、铝的化合物,成为新生的‘次生’矿物,有可能直接形成独立的‘次生’矿粒,也有可能先附着在其他悬浮颗粒表面上,成为多相矿粒,然后下层海底”的河口硅酸盐逆风化地球化学图像。

图2 李法西《河口硅酸盐物理化学过程研究IV. 河口活性硅转移机理的分析》论文截图(载于:《厦门大学学报》1978年第2期,第11页。):九龙江口海水中悬浮物质“次生”无机硅、铁、铝的原子比

小苏: 第二步再追溯到自生矿物!下一个挑战,就是要阐明自生矿物形成的地球化学图像。

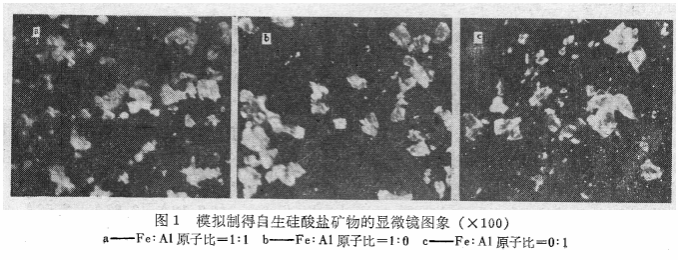

老海:当时正在攻读厦门大学硕士学位的郭劳动接受了这项挑战,精心设计了一个理想条件下的实验室模拟:“从全是溶解形态的硅酸盐、铁盐、铝盐的水溶液,通过与人工海水混合、控制pH与盐度、吸附平衡与陈化等过程,获的新生成的不溶性自生硅酸盐矿物,并做了化学组成分析和结构分析”,为“通过河口海区河、海水混合可从全是溶解态物质转化为不溶性自生硅酸盐矿物在海洋地球化学中的重要性”初步提供了一定的实验论据。根据郭劳动、郭锦宝、李法西署名的《V. 河口硅酸盐吸附形成自生矿的模拟实验》报告,“模拟制得的自生矿物晶状物中,Si、Al、Fe、Mg的原子含量均在同一数量级,说明它们是含镁的铝(铁)硅酸盐矿物,......。天然海洋环境中有许多海生矿物,如各种绿泥石和一些海绿石中,都含较多的镁,可能与此有关”(图3);其差热分析和X-射线衍射分析结果,说明原子比 Fe:Al = 1:1配方所得晶状物很接近海洋沉积物中常出现的鲕绿泥石类矿物,只是“我们制得的晶体则是在实验室的氧化环境中生成的,其所含铁则为三价铁,因而颜色略带红色”。

图3 郭劳动等《河口硅酸盐物理化学过程研究V. 河口硅酸盐吸附形成自生矿的模拟实验》论文截图(载于:《海洋学报》1983年第5卷第2期,第173页。):模拟制得自生硅酸盐矿物的显微镜图像

小苏: 第三步已抓到河口硅酸盐逆风化作用的间接证据!肯定会引起国际同行们关注的。

老海:借助刚刚开启的中外科技交流大门,李法西应邀在1979年3月罗马举办的“River Inputs to Ocean System”研讨会上,宣讲了《河口硅酸盐转移机理研究》,报告全文被收录到联合国教科文组织会议出版物上(图4);1980年1月在美国加州举办的化学海洋学Gordon会议上,李法西再以《河海水混合形成自生硅酸盐矿物实验模拟研究》为题介绍了当时尚属首次的成功实验;1982年8月在加拿大举办的联合海洋大会上,李法西又介绍了《从溶解态物质形成自生硅酸盐矿物的地球化学过程及其与重金属在海中运移的关系》的新进展。他与九龙江河口化学研究团队在开拓海洋物理化学和河口化学新领域的不懈努力,受到了国际同行们的重视。1980年5月,美国著名海洋地球化学家J. M. Edmond指出:“河口沉积作用的研究工作虽早已开始,但溶解物质的河口作用只在近十年才开始受到重视,六十年代李法西在这方面做了开辟性的工作”。

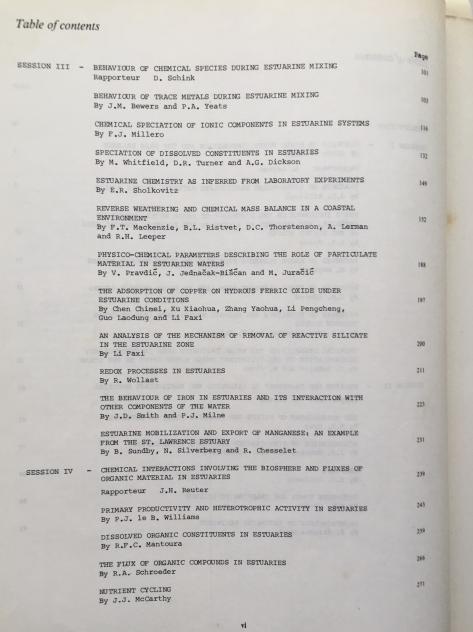

图4 “River Inputs to Ocean System”研讨会论文集封面及目录页截图

小苏: 有没有来自地球化学界的河口自生矿物分布证据?

老海:同济大学的张桂甲等和孙和平等后来发表过长江口和南流江口表层沉积物的绿色自生矿物颗粒(包括海绿石类矿物和鲕绿泥石类矿物)的沉积学和矿物学研究成果。有意思的是,拥有大流域的长江河口“现代沉积区沉积物中绿色颗粒含量较低(0.1—0.5%为主),而且丰度变化很大,深水槽中较高,而一些砂体快速堆积区则较低”;而只有山溪性小流域的广西南流江河口“沉积物中含有较丰富的绿色自生矿物颗粒。它们多数呈墨绿色,少数浅绿色。形态多为颗粒状,很多颗粒充填于有孔虫、介形虫及海胆刺等生物壳体内,有些生物外壳已不同程度地剥落,而呈生物内膜状,另有很少数呈书页状。颗粒大小在0.05—0.6 mm之间, 少数充填在较大贝壳之中。它们在前三角洲淤泥中的含量最高,大于0.063 mm者达21%,全为墨绿色和绿色”;“由岸向海,潮间浅滩形成针铁矿和赤铁矿,三角洲前缘斜坡及残留带形成磁绿泥石—鲡绿泥石;前三角洲形成海绿石相矿物及黄铁矿”。我一直在想,如果那时我们海洋化学界已经形成《谈我国海洋化学工作三十年来的发展》一文希冀的协同创新学术氛围——“愿我国广大的海洋化学工作者都从本学科的框框解脱出来,多懂一些海洋生物学、水文物理、地质学的基本知识,并打好化学基本理论与技术的基础,同各海洋学科工作者进一步紧密协作,携手前进!”,像Michalopoulos和 Aller那样于1995年在亚马孙河口创造的逆风化直接证据突破点,能否在中国的河口领先实现?

小苏: 杨守业等认为,东亚大陆边缘作为典型的河控型大陆边缘,发育世界特大河口三角洲、宽广陆架以及特色热液活动区(如冲绳海槽),是开展河控型大陆边缘沉积、环境演化、陆源沉积物源汇过程以及大陆边缘逆风化研究的天然实验室。最近他们团队还通过长江口-东海横断面的观测,发现海洋颗粒物质的钾铝比显著高于河流端元值,再结合孔隙水中钾浓度随深度递减以及向大陆架方向绿泥石类颗粒丰度增加的观测结果,认为这些地球化学变化源于海水对钾的自生吸收作用。看来我们首先要问道,以重大地球化学梯度为特色的台湾海峡中小流域河口逆风化作用研究,是否存在着全球性的重要价值?

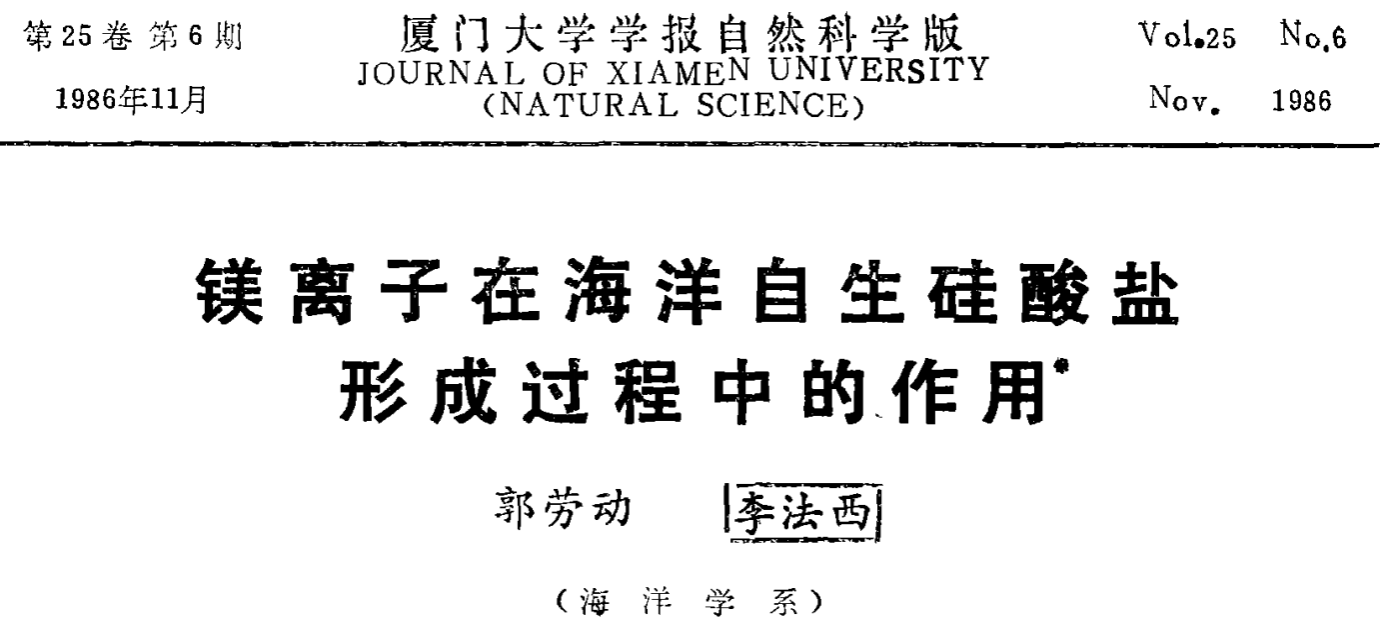

老海:是个很好的问题!《河口硅酸盐物理化学过程研究》系列论文发表之后,厦门大学的河口化学研究团队将重心放在河口硅酸盐逆风化与重金属行为的相互作用上。1986年,郭劳动将运用溶解硅酸盐吸附的不可逆程度实验,证明镁离子的存在有利于自生硅酸盐形成的研究结果,整理发表了《镁离子在海洋自生硅酸盐形成过程中的作用》(图5)。到了1989年郭劳动、洪华生、洪丽玉、陈敬虔的《九龙江口悬浮颗粒的主要元素化学》研究简报上,从实测元素的弱结合态占总量的百分数, 进一步证实九龙江口“自生”过程的重要贡献,特别是“自生”铁锰氧化物的作用尤其值得重视;并发现盐度0至5之间的河口,是各元素的弱结合态含量明显随着盐度增加而递增的“自生”过程重要区间。联想到台湾西海岸山溪性河口水下三角洲知名的“留沙不留泥”沉积现象,以及扈自安等运用表层泥7Be标记的时空变化序列所揭示的泥质沉积斑块因洪水触发的间歇性生消特征,或隐示硅酸盐岩风化作用和逆风化作用等陆海界面地球化学过程,在具有重大地球化学梯度的台湾海峡,可以不寻常的地球化学图像强势介入?

图5 郭劳动等《镁离子在海洋自生硅酸盐形成过程中的作用》论文截图(载于:《厦门大学学报自然科学版》1986年第25卷第6期,第672页。)

【参考文献】

杨守业,贾琦,许心宁,等:《海底反风化作用与关键元素循环》,载于《海洋地质与第四纪地质》2023年第43卷第3期,第26-34页

Mackenzie F T, Garrels R M, 1966. Chemical balance between rivers and oceans. American Journal of Science, 264(7): 507-525.

Michalopoulos P, Aller R C, 1995. Rapid clay mineral formation in Amazon Delta sediments: reverse weathering and oceanic elemental cycles. Science, 270(5236): 614-617.

李法西:《谈我国海洋化学工作三十年来的发展》,载于中国海洋学会:《我国海洋三十年》,海洋出版社1980年版,第151-157页。

李法西,吴瑜端,王隆发,陈泽夏:《河口硅酸盐物理化学过程研究 I.活性硅含量分布变化及其影响因素的初步探讨》,载于《海洋与湖沼》1964年第6卷第4期,第311-322页。

庄栋法,陈泽夏,许木折,吴瑜端,李法西:《河口硅酸盐物理化学过程研究 II.河口活性硅转移机理的实验室模拟研究—氢氧化铁与氢氧化铝胶体沉淀对海水中活性硅的吸附》,载于《海洋学报》1979年第1卷第1期,第65-75页。

陈泽夏,庄栋法,许木折,吴瑜端,李法西:《河口硅酸盐物理化学过程研究 III.河口活性硅转移机理的现场验证初步研究—悬浮物中硅、铁和铝的含量分布》,载于《海洋学报》1979年第1卷第2期,第219-226页。

李法西:《河口硅酸盐物理化学过程研究 IV.河口活性硅转移机理的分析》,载于《厦门大学学报》1978年第2期,第1-12页。

郭劳动,郭锦宝,李法西:《河口硅酸盐物理化学过程研究 V.河口硅酸盐吸附形成自生矿的模拟实验》,载于《海洋学报》1983年第5卷第2期,第172-177页。

Li F, 1980. An analysis of the mechanism of removal of reactive silicate in the estuarine zone. In: River Inputs to Ocean Systems, Proceedings of Review Workshop held at FAO headquarters, Rome, Italy from 26 to 30 March 1979, UNEP and UNESCO 1980, 200-210.

林植靑,郑建禄:《深切悼念海洋化学家李法西教授》,载于《热带海洋》1986年第5卷第1期,第1-3页。

张桂甲,李从先,业治铮:《长江口地区自生绿色颗粒的形成和分布》,载于《石油与天然气地质》1989年第10卷第2期,第145-152页。

孙和平,C D Curtis:《广西南流江三角洲地区绿色自生矿物颗粒的透射电镜初步研究》,载于《矿物学报》1988年第8卷第2期,第98-103页。

Wu, X, S Yang , K Wallmann, F Scholz, Y Dou, J Guo, X Xu, 2025. Strong potassium uptake in surface sediments of the Changjiang River Estuary and the East China Sea: Implications for authigenic processes and the marine potassium budget. Earth and Planetary Science Letters, 657 (2025) 119292.

郭劳动,李法西:《镁离子在海洋自生硅酸盐形成过程中的作用》,载于《厦门大学学报自然科学版》1986年第25卷第6期,第672-678页。

郭劳动,洪华生,洪丽玉,陈敬虔:《九龙江口悬浮颗粒的主要元素化学》,载于《厦门大学学报自然科学版》1989年第28卷第4期,第436-438页。

Huh, C-A, W Chen, F-H Hsu, C-C Su, J-K Chiu, S Lin, C-S Liu, B-J Huang, 2011. Modern (<100 years) sedimentation in the Taiwan Strait: rates and source-to-sink pathways elucidated from radionuclides and particle size distribution, Continental Shelf Research, 21(1):47-63.

文| 李炎

编辑| 李灿如