小苏: “苏峰读海”之五《浙闽海平面研究轶事》中,提到林观得“回到福建就启动的1931年秋平潭岛考察,发现了古海湾上升为湖、二层海蚀洞和海蚀柱、海峡成陆、红色砂层被抬升等海岸上升组合地貌证据。于是,他在1937年的中国地质学会会志上发表了关于福州附近海平面变迁的论文,阐述了福建乃至整个华南海岸不是下降而是上升的观点”。那组红色砂层,华南红层地貌专家曾昭璇和黄少敏1964年命名为“老红砂”,北起山东半岛,南至中南半岛,沿海呈条带状分布,就以台湾海峡西岸的平潭至晋江一带最为知名。如果能够确认“老红砂”沉积年代及其与当时海平面的相对关系,确是海平面与新构造运动分析的重要参照系。

老海:1980至1990年代间,我国第四纪地质界曾有过一场关于“老红砂”是海成还是风成,究竟形成于间冰期还是冰期的成因及年代之争。那时我在浙江沿海朱家尖岛东沙和南沙海滩后缘的侵蚀崖上,第一次接触到带有铁盘沉积老红砂剖面,当时首先联想到的是广布于华北前寒武纪地层中的鞍山式铁矿,查文献后方知其真的具有全球尺度的水平地带性分布。

小苏: 是谁最早发表“老红砂”的海洋成因证据?

老海:1941年9月,中国地理研究所海洋组东山考察团奔赴东山岛这个处于抗战海防前线的海岛县,调查与战场环境相关“海洋学诸问题”,唐世凤在《东山岛海洋观测通讯》写道:“盖在战时,吾人能立于国家完整之领土上,目睹本国之领海,却非易事”。马廷英率领考察团的采集队于1941年10月至1942年2月间进行东山至福州的海岸线调查,同时应福建省盐务管理局之托沿途勘查滨海盐场卤井地质与增产策略。他们在东山岛观测到滩涂乌泥层下部具化石蟹穴不整合面的黄褐土层多为高盐卤水入侵层,也在莆田赤岐海岸10m台地剖面观测到1.5m厚红土层下具化石蟹穴不整合面的2.5m厚黄褐土层,及其下部含化石蟹穴的2m厚粗松含砾砂层(图1)。按照当时流行的戴维斯侵蚀轮回学说,马廷英将福建沿海5m、10m、30m三级阶地作为古海岸线标志,利用上述两个海相沉积不整合面作为古海平面标志,一一与东亚岛弧上的珊瑚礁阶地对应分析,提出按第四纪冰期间冰期划分的第一份福建海岸线变动史拼图。

图1 马廷英《闽海岸化石蟹穴之初步研究》论文截图(《海洋集刊》1943年第2期,第7-10页)

小苏: 这是海侵层底部底栖生物沉积构造的证据!最好还有海洋生物化石的支持。

老海:1962年黄庆福等于山东半岛成山头附近发现了他们认为是海相沉积的“柳夼红层”。1964年,金翔龙等发表的《庙岛群岛地质的初步观察》论文根据岛屿黄土层中的海相瓣腮类、腹足类及陆相腹足类化石混生现象,谨慎地判断了渤海海峡庙岛群岛黄土状沉积物可能的海滨或河口环境成因:“最初搬运时或许可能有些风的作用,但在其后沉积过程中有海水参与或在形成后再受海水冲刷而沉积”。1978年,金波等调查了山东半岛北部滨海一带与“柳夼红层”相当的红棕色至黄棕色砂质沉积物,根据远遥墩海拔60-70m的一个剖面上部红棕色粘土质粉砂层的海相有孔虫化石组合,认为这是“广泛分布于半岛北部沿海山地斜坡上那套红棕色砂质沉积海成成因的最好证据,同时它也证实了该区第四纪高海面的存在”,并鲜明地将此判断写在论文题目上。激进的观点很快引起青岛海洋同行的争议,郭永盛等两进现场采样复核,因为仅见到“远遥墩周围确有红棕色含粘上的砂夹岩屑并略具层理的沉积层,但其分布高度在海拔50米以下, 甚至可达海滨,......,此层就其颜色和分布而言,倒是可以与‘柳夼红层’相比较”,但地层中仅发现陆相生物化石!于是,郭永盛等提出另一个极端的猜测:“我们联想到金翔龙等所道的庙岛群岛黄土中的海相介壳类遗骸,也许是古代人类活动的遗物, 并非代表真正的海相沉积。至于李文勤所报道的黄土中的有孔虫遗壳,大多具有磨蚀痕迹,因而认为是风力搬运并沉积于黄土中的结果”。

小苏: 激烈的争论也带到当时中国第四纪研究委员会和中国海洋学会联合发起了中国第四纪海岸线学术讨论会上。1982年11月在厦门举行的会议“对于如何识别第四纪海岸线标志进行了比较深入的讨论”,国家海洋局第三海洋研究所在花岗岩侵蚀地貌发育的厦门岛曾山至东坪山路线安排的“关于古海岸线标志方面的地质考察引起与会同志的浓厚兴趣,对于某些山地海岸的侵蚀痕迹高度达到数百米,是否为海蚀现象,各自发表了不同的意见”。

小苏: 激烈的争论也带到当时中国第四纪研究委员会和中国海洋学会联合发起了中国第四纪海岸线学术讨论会上。1982年11月在厦门举行的会议“对于如何识别第四纪海岸线标志进行了比较深入的讨论”,国家海洋局第三海洋研究所在花岗岩侵蚀地貌发育的厦门岛曾山至东坪山路线安排的“关于古海岸线标志方面的地质考察引起与会同志的浓厚兴趣,对于某些山地海岸的侵蚀痕迹高度达到数百米,是否为海蚀现象,各自发表了不同的意见”。

老海:这场从论文、会场延伸到野外的争论触及之深,值得深思。直到2006年,王颖还能回忆起当时的情景:“在登上厦门曾山考察时,看到120米高处有巨型海蚀穴、残留的海蚀柱及海蚀阶地遗迹,十分惊奇。当时一位教授认为‘这么高的位置不应该是海蚀,而是风蚀。新疆山地有很多吹蚀凹穴’,的确,在干燥区的花岗岩山地上,常存在着类似于海蚀穴的风蚀凹穴,但是却不会有磨蚀阶地与残留柱体的组合形态。当热烈争论之时,王乃樑教授说‘我支持以组合地貌判断其为海蚀成因的意见’,坚定了我的认识。”。主持会议的任美锷后来在论文集前言总结道:“第四纪不同时期,我国不同地区的古海面有多高?则众说纷纭,还有许多不同的意见。这是由于各地第四纪海平面与许多因素有关,是一个非常复杂的问题。我们认为现阶段的工作首先要确定辨识古海岸线的地貌标志和沉积标志,而两者应当是互相联系和互相补充、校正的。只有我们对这个问题有了正确的认识,第四纪海岸线和第四纪海平面的讨论才能建筑在可靠的科学基础上。......我们遵循‘百家争鸣’的方针,认为不同的看法、不同的意见都应当在这本论文集内发表。只有通过不同意见的争论,再加上今后扎扎实实的实际工作,我们的认识才能更借鉴客观真理”。

小苏:任美锷和王乃樑两位前辈都非常强调应以地貌与沉积的组合视角看问题!处于争议焦点的“柳夼红层”遂成了同行们切磋组合视角的演武场。1986年“国际海面变化及应用学术讨论会”,还有1988年“国际第一届亚洲海洋地质大会”,都将地质旅行路线安排到那里去了。学界专家们“对于柳夼红层的时代和成因,白沙口海滩岩的成因,林格庄黄土的时代和成因以及若干海蚀现象的识别,都进行了热烈的讨论”。

老海:1991年,地质矿产部海洋地质研究所对“柳夼红层”进行了系统研究,“查明‘柳夼红层’可分为两段:下段为分布在燕山期斑状花岗岩侵蚀面上的紫红色土壤化砂质粘土层,属于末次间冰期的地质记录;上段是一套风成砂层与土壤粘土层交替更叠的旋回性沉积,偏下部夹有洪积砂砾层。共有八个一级界面,可分出九期风成沉积”。张明书等认为“‘柳夼红层’出露区所调查过的所有露头中除兼有极少的炭化植物根外,未见任何门类的大化石,25块砂薄片的镜下观察奕未见超微化石,盐酸点滴不具发泡现象,完全不含碳酸钙组分。......因此,‘柳夼红层’不仅难以进行生物地层学划分,而且使14C测年方法亦不能发挥其作用”。可惜生物地层学“哑地层”仅能依靠的岩石地层学观测,张明书等还是在中国海岸带晚更新世风成沉积分区工作中,列出“老红砂型海岸风沙沉积类型”及“石英砂型海岸风沙沉积类型”,分别命名为“平潭组”(以平潭岛靑峰镇剖面为标准剖面)和“梧龙组”(以东山岛梧龙大型砂矿开采剖面为标准剖面)。由于老红砂的地貌与沉积组合仅在发育前期与海岸动力水平长程输运相关,中后期则受不断偏离海岸线的风沙沉积作用改造而丢失海平面标志信息,老红砂研究与古海平面研究渐行渐远。

小苏: 是否还能用上地貌与沉积的组合标志呢?

老海:将具有水平地带性分布但又是生物地层学“哑地层”的老红砂,与同期或邻期的滨海相的地貌与沉积体联系起来,就有希望。但是准确的年代学测量是基础。2007年,张家富、袁宝印和周力平认为“闽粤沿海的‘老红砂’,不管是风成的,还是海成的,从光释光信号晒退回零来说,都应该是理想的光释光测年物质”,将测年的精度和准确性在沙漠研究中已有了很大提高的光释光测年方法,用到福建晋江沿海“老红砂”的年代学测量上。他们观测到晋江沿海一级台地形成年代约为3.5 ka, 二级台地形成年代约为74 ka,三级台地沉积物的释光表观年龄为约77 ka,由于“南方已风化的第四纪沉积物的释光年代数据, 如果没有考虑因风化作用引起的年剂量变化, 则有可能低估了样品的埋藏年龄”,若三级台地的海滩沉积主要发育于间冰期的话,形成年代当为 125 ka 或者更老。

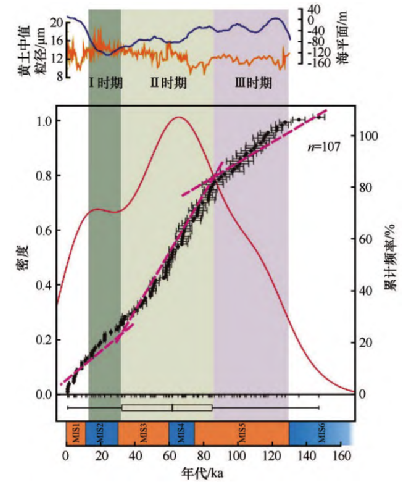

小苏: 特别感谢福建师范大学山地生态重点实验室师生们的坚持,他们持之以恒地组织关于老红砂沉积年代学及其环境指示意义的观测与分析,到了2024年已经积累了107个华南沿海老红砂光释光测年数据对。其中“最小的年代结果为距今约0.8 ka,最大的年代结果突破末次冰期,到达末次间冰期(约140 ka),MIS6至MIS1阶段都存在着老红砂记录”,年代结果出现最多的峰值在MIS4阶段的60 ka至70 ka(图2)。依此判断,老红砂的光释光信号晒退回零时期主要出现在MIS4阶段对应的海退时期,进而才经过红化作用成为老红砂,那时的台湾海峡是什么样的古地理环境呀?

图2 许岱玉等《福建晋江颜厝老红砂的光释光测年及其环境指示意义》论文截图(《中国沙漠》2024年第44卷第2期,第11-24页):全球海平面变化标准曲线与华南沿海老红砂光释光年代频率累计曲线

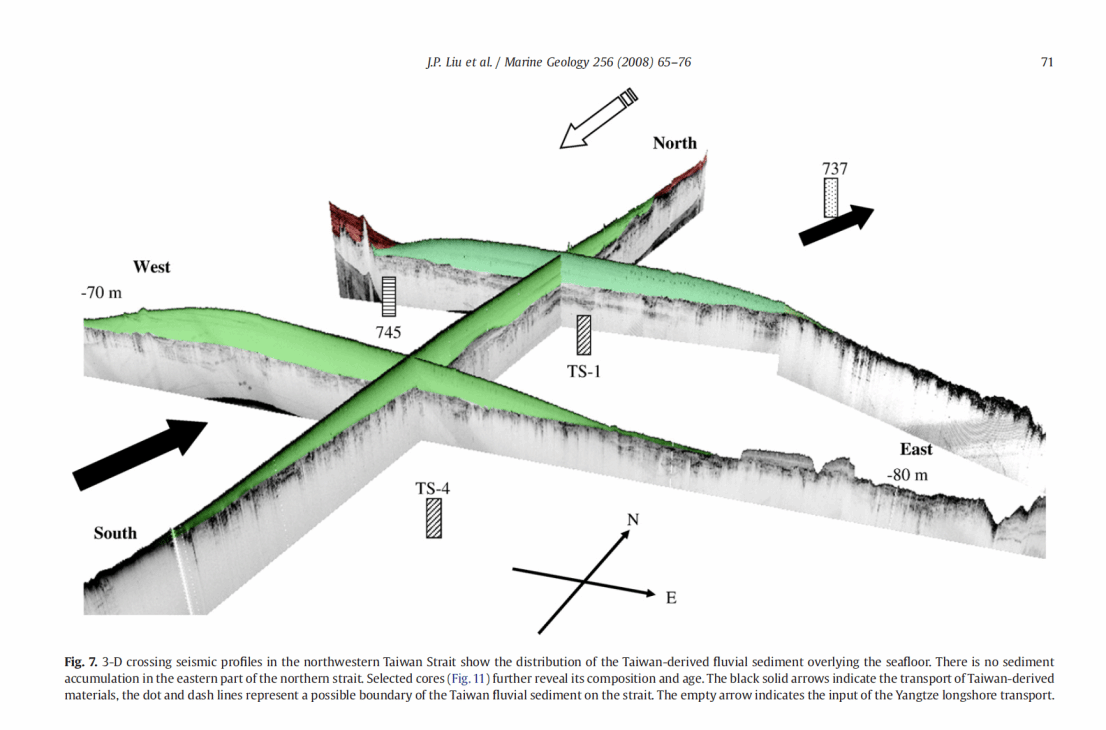

老海:比较图2的年代频率累计曲线峰值与全球海平面变化标准曲线,MIS4阶段的海平面位于现代海平面之下60~70m,正好与刘敬圃等用浅地层剖面仪探测到的全新世沉积底界较为平缓的不整合面层位相当,显然以平缓沙体沉积占优势(图3)。再根据蓝东兆等对5个海峡中部砂质沉积岩芯的硅藻与有孔虫化石分析以及14C年龄数据判断,该沙体应为海相沉积。而在图3西北部海峡西部平潭岛至牛山岛间风口一带古地形渐高,具备发育海成与陆成交互作用下的老红砂型海岸风沙沉积条件。

图3 刘敬圃等《Flux and fate of small mountainous rivers derived sediments into the Taiwan Strait》论文截图(Marine Geology, 256(1-4): 65-76.):标识红色与绿色的地层为全新世海相沉积,其底部不整合面一下下为晚更新世沉积。

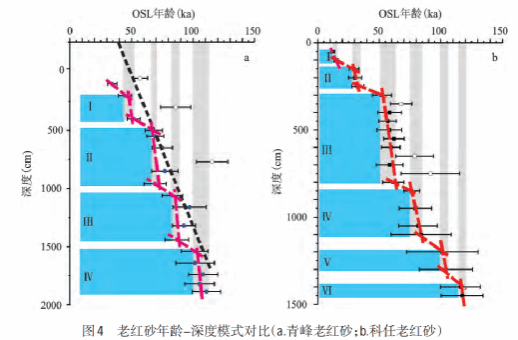

小苏: 2017年靳建辉等发表了一张引人注目的福建平潭青峰老红砂和晋江科任老红砂年龄-深度模式对比图(图4)。图中可见北部平潭青峰老红砂的快速堆积期出现在海退过程中的较高海面时期,南部晋江科任老红砂的快速堆积期出现在海侵过程中的较高海面时期,而在比现代海平面之下70m更低的低海平面时期,两地则同时出现沉积间断期,这又如何解释?

图4 靳建辉等《华南老红砂沉积年代学及其环境意义:以福建青峰老红砂为例》论文截图(《地理科学》2017年第37卷第2期,第301-310页):老红砂年龄-深度模式对比

老海:首先应该强调,这是老红砂光释光信号晒退回零时期与深度联合模式的对比。南部晋江老红砂的快速晒退回零事件出现在海侵高峰前,北部平潭老红砂的快速晒退回零事件出现在海侵高峰后,平潭岛至牛山岛的古风口一带海退时期强烈且多幕的风成改造作用,可能是北部老红砂晒退回零事件滞后的重要原因。至于老红砂沉积间断的原因,靳建辉等归因于“研究区远离海岸,转变为内陆侵蚀环境,老红砂不发生沉积”应可接受。按照前述刘敬圃等用浅地层剖面仪探测到的全新世沉积底界不整合面的古地形判断,此时海岸线已经外移至澎湖水道。

小苏: 近年报道过潮间带沉积的细粒石英样本的光释光年代测定结果比粗粒样本更早。最早发现该现象的是在韩国西南海岸沿岸岩芯的潮坪相粘土质粉砂沉积层,其粗粒石英光释光年代范围为45 ka至90 ka,而细粒石英则为110 ka至139 ka。据此Kim等提出细粒石英在测定更新世古海岸沉积物年代方面具有显著优势。紧接着王梦媛等又在海南岛三亚海棠湾岩芯的潮坪相粉砂质细砂沉积层中,测到粗粒石英光释光年代范围为70 ka至74 ka,而细粒石英则为117 ka至125 ka,细粒石英测定的更新世古海岸沉积物年代,与UK’37有机古温度计揭示的MIS5b至MIS5e古温度曲线对比结果相符合,进一步证明了细粒石英样本光释光年代测定的可信度。图2和图4显示的老红砂光释光信号晒退回零时期,都是经典的粗粒石英样本光释光年代测定数据,是否可能出现类似Kim等和王梦媛等提及的视在年龄偏晚现象?

老海:这对海陆交界带光释光年代测定方法的质控体系提出了新挑战。学界目前仍无法合理解释上述粗粒与细粒石英样品之间的光释光年代差异,以及类似图4两个剖面中多次出现的年龄反转现象。但是近期关于河流沉积的对比分析案例说明,在MIS1至MIS7阶段,小型陆生腹足类动物壳体的ESR测年结果及其误差范围,其壳片的14 C质谱测年结果及其误差范围,可与细粒石英样品光释光测年结果的年代区间相吻合,说明细粒石英样本光释光年代测定的适用场景相当广泛。

小苏: 这么说来,生物地层学“哑地层”问题,以及粗粒与细粒石英样品之间的光释光年代差异问题,是老红砂与古海平面协同研究面临的两大难题。

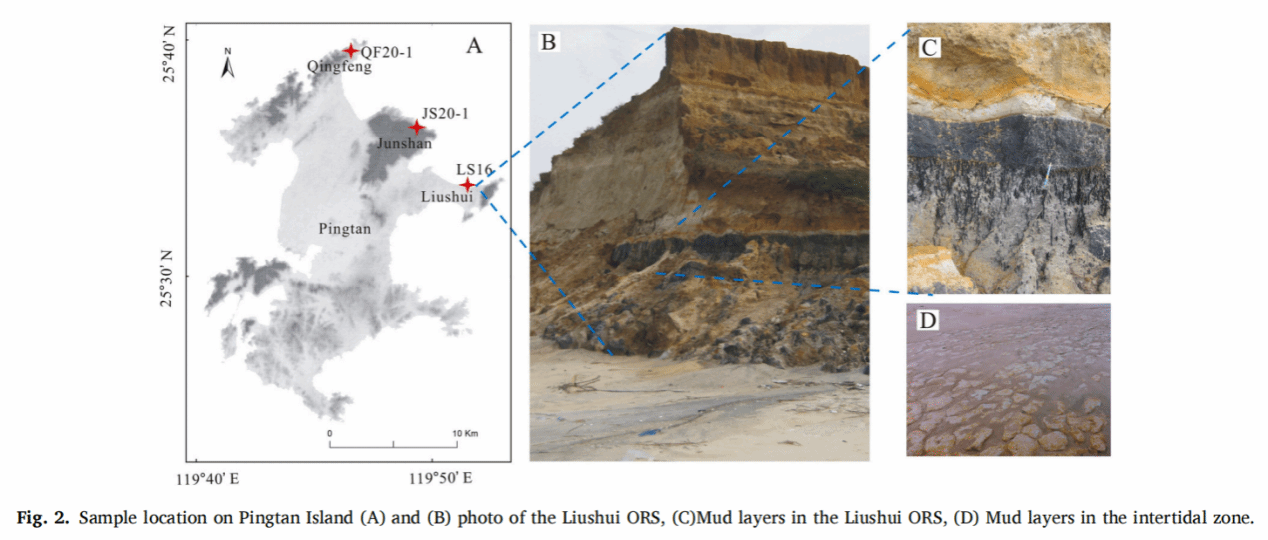

老海:这确实是目前的情况,但已经开始见到曙光。2024年,自然资源部第三海洋研究所徐勇航等发表了他们团队在平潭岛流水老红砂海蚀崖剖面的观测成果。这是座约8m高的陡崖,剖面底部由粗粒石英样品光释光测年约107 ka的灰白色中砂厚层构成,其上是粗粒石英样品光释光测年约93 ka,可见黑色植物根系的灰白色中砂薄层;接着是约30厘米厚,透镜状分布,C/N比及稳定同位素C和N联合判断为湿地植物成因的泥炭层;泥炭层上方依次覆有10厘米厚的白泥层和1厘米厚的黄泥层,经C/N比及稳定同位素C和N联合判断为潮间带海相沉积薄层。剖面中部是粗粒石英样品光释光测年51.8~96.8 ka的中细粒黄橙色砂质,质地较为松散。剖面上部则由带有少量胶结作用的棕褐色细砂层构成(图5)。按生物地层学与岩石地层学原理,这是一个海侵过程至海退过程转换阶段的沉积序列,泥炭层上覆白泥层和黄泥层应是高海面沉积标志。然按粗粒石英样品光释光测年却对应全球海平面变化标准曲线中较低海面的 MIS5d期,以致作者们不得不引入浙闽隆起构造的升速差异进行繁杂却难被认同的解释。

图5 徐勇航等《Late Pleistocene sea level change and tectonism control on the formation of the Old Red Sand along the southeastern coast of China》论文截图(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2024, 637:112018):平潭岛流水老红砂剖面位置与现场照片

小苏: 简洁是智慧的灵魂!如果能够像Kim和王梦媛一样加测更可信的细粒石英样品光释光测年数据,如果该“泥炭层—白泥层—黄泥层”代表的高海面事件对应更早的末次间冰期盛期MIS5e期,那么台湾海峡西岸近14万年以来的老红砂与海平面协同演变拼图,肯定更为简洁更具说服力。

老海:从八十多年前马廷英发现的“蟹穴”,到最近徐勇航等发现的“泥炭层—白泥层—黄泥层”,都是老红砂相关沉积地貌组合的海相沉积不整合面。振兴老红砂与古海平面协同研究的关键,还是迈开双脚到野外去,寻找更多更可信的老红砂相关海相沉积不整合面及其年代证据,希望在你们年青一代。

【参考文献】

唐世凤:《东山岛海洋观测通讯》,载于《地理》1941年第2卷第1/2期,第95-98页。

马廷英:《闽海岸化石蟹穴之初步研究》,载于《海洋集刊》1943年 第2期 ,第7-10页。

马廷英:《闽海岸线变动与亚洲第四纪冰川之关系》,载于《海洋集刊》1943年第2期,第19-26页。

金翔龙,郑开云:《庙岛群岛地质的初步观察》,载于《海洋与湖沼》1964年第6卷第4期,第364-370页。

金波,郭旭东:《山东半岛北部第四纪高海面遗迹的发现及其地质意义》,载于《海洋科技资料》1978年第6期,第38-45页。

郭永盛,韩有松,杨光复,张铭汉:《关于山东半岛更新世高海面问题的讨论》,载于《海洋学报》1983年第5卷第4期,第480-489页。

刘希开:《中国第四纪海岸线学术讨论会在厦门举行》,载于《地理研究》1983年第2卷第2期,第112页。

北京大学环境学院王乃樑文集编辑组:《王乃樑文集》,学苑出版社2006版。

中国第四纪研究委员会和中国海洋学会:《中国第四纪海岸线学术讨论会论文集》,海洋出版社1985版。

张虎南:《国际海面变化及应用学术讨论会简介》,载于《华南地震》1986年第6卷第4期,第107-108页。

张明书:《“柳夼红层”研究进展》,载于《海洋地质动态》1991年第12期,第15页。

张明书,刘健:《山东荣成成山头“柳夼红层”的层序、划分与成因及其气候意义(I)》,载于《海洋地质与第四纪地质》1992年第12卷第1期,第73-83页。

张明书,李绍全,刘健:《中国海岸带晚更新世风成沉积分区、序列特征及其气候—环境意义》,载于《第四纪研究》1996年第1期,第31-41页。

张家富,袁宝印,周力平:《福建晋江“老红砂”的释光年代学及对南方第四纪沉积物释光测年的指示意义》,载于《科学通报》2007年第52卷第22期,第2646-2654页。

许岱玉,靳建辉,李志忠,等:《福建晋江颜厝老红砂的光释光测年及其环境指示意义》,载于《中国沙漠》2024年第44卷第2期,第11-24页。

Liu, J., Liu, C., Xu, K., Milliman, J., Chiu, J., Kao, S. and Lin, S., 2008. Flux and fate of small mountainous rivers derived sediments into the Taiwan Strait. Marine Geology, 256(1-4): 65-76.

蓝东兆,陈承惠:《晚玉木冰期台湾海峡的沉积环境》,载于《海洋学报》1998年第20卷第4期,第83-90页。

靳建辉,李志忠,雷国良,等:《华南老红砂沉积年代学及其环境意义:以福建青峰老红砂为例》,载于《地理科学》2017年第37卷第2期,第301-310页。

Kim, J C, T S Chang, S Yi, S S Hong, W -H Nahm, 2015. OSL dating of coastal sediments from the southwestern Korean Peninsula: A comparison of different size fractions of quartz. Quaternary International 384: 82-90.

Wang, M, Z Zheng, K Huang, Y Zong, Z Liu, Z Peng, S Shi, 2016. UK’37 temperature estimates from Eemian marine sediments in the southern coast of Hainan Island, tropical China. Journal of Asian Earth Sciences, 127: 91-99.

Lamothe, M, 2016. Luminescence dating of interglacial coastal depositional systems: Recent developments and future avenues of research. Quaternary Science Reviews, 146:1-27.

Schellmanna, G, P Schieleina, C Burowb, U Radtke, 2020. Accuracy of ESR dating of small gastropods from loess and fluvial deposits in the Bavarian Alpine Foreland. Quaternary International, 556:198-215.

Xu, Y, , Q Sun, X Yin, , H Long, D Li, F Lin, 2024. Late Pleistocene sea level change and tectonism control on the formation of the Old Red Sand along the southeastern coast of China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 637:112018.

文| 李炎

编辑| 李灿如