小苏: “苏峰读海”之三《封而复疏的海峡》中提到的“1941年,唐世凤率领中国地理研究所海洋组东山考察队,为后人留下了八尺门海堤工程之前东山海峡潮波汇潮线东侧1 km 的潮动力和盐度周日连续站观测记录”,应是中国海洋学家在科学刊物上发表的第一批台湾海峡沿岸海流观测数据之一。如果将空间尺度放大到整个台湾海峡,这里历史上组织过什么里程碑式的海流观测工作?这些工作又留下了什么可以传世的科学认识?这里肯定有一些值得回顾,可以启迪未来的故事。

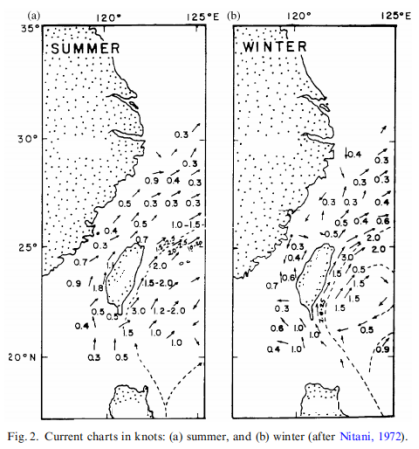

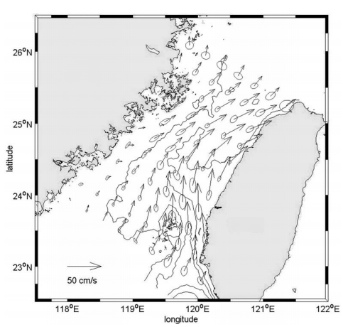

老海:海面风与表层流是帆船时代最重要的航海学参数。最早的海流测量依据海流推动船舶或漂浮物的移速和方向。为了减少风的干扰,人们使用水下具有大受流面十字型尾翼,而水面上仅有小受风面标志杆的“潮帆”,加上罗盘和秒表来测量海流的速度和方向。其标准化后的便携版称为“双联浮筒”,上浮筒为直径20-30 cm, 高40-50 cm的金属浮体,下浮筒为尺度相当内装重物的水筒,连接上下两筒的钢索长度则视所测水层而定。1853年召开的布鲁塞尔国际会议上,英国海军观象台毛利少校说服各沿海国家公布标准化后的海面风与表层流实测值,在此基础上编汇覆盖更全、精度更高、实用价值更大的全球性气象海流图。到了1960年代,这个已经积累了一个世纪的海洋志愿船国际合作网络,已经可以表述出台湾海峡及其毗连海域的环流大势:黑潮主轴经吕宋海峡后沿台湾岛东海岸延伸,继而穿越东海陆坡北上。在南部的吕宋海峡一段,冬季黑潮分支可侵入南海,夏季则南海水外出海峡。在台湾岛以东海域,黑潮流幅及流速较稳定,未现明显季节性变化。在台湾岛以西海域,海流沿台湾海峡主轴平行流动;澎湖列岛以南,全年海流均为东北向;而澎湖列岛以北,夏季海流向东北,冬季海峡西侧海流则转向西南(图1)。

图1 1960年代的台湾海峡及毗连海域海流图截图(单位:节;左图:夏季;右图:冬季)(载于:W.D. Liang, T.Y. Tang, Y.J. Yang, M.T. Ko, W.S. Chuang, 2003. Upper-ocean currents around Taiwan, Deep-Sea Research II , 50: 1085-1105.)

小苏: 福建沿海,特别是台湾海峡西南部的流系比较复杂,但是当时的数据很少啊。

老海:直到1958年,国家科委海洋组领导的中国第一次大规模海洋普查“全国海洋综合调查”,才开始填补了这片空白。那次调查在渤海、黄海和东海海区布设了47条调查断面,在浙江和福建沿海布设了8条断面,在南海海区布设了36条调查断面。全国海洋综合调查和1960年代台湾海峡后续调查的海流观测发现,福建沿海秋冬季出现的南—西南向沿岸流仅限于25m等深线以内、10m以上水层的贴岸区。25m等深线附近的10m以下水层和远于25m等深线的海区秋冬季的流向和春夏季一样,仍为东北—北向。1978年闽南—台湾浅滩渔场鱼类资源调查的海流观测结果也指出,那里冬季的实测流向与盛行风向相反,确实存在着一支逆风流动的海流。据此,管秉贤判断“冬季在我国东南海近海,除了存在与盛行风向一致的海流外,也同时存在着穿过台湾海峡西岸逆风北上的流动”。

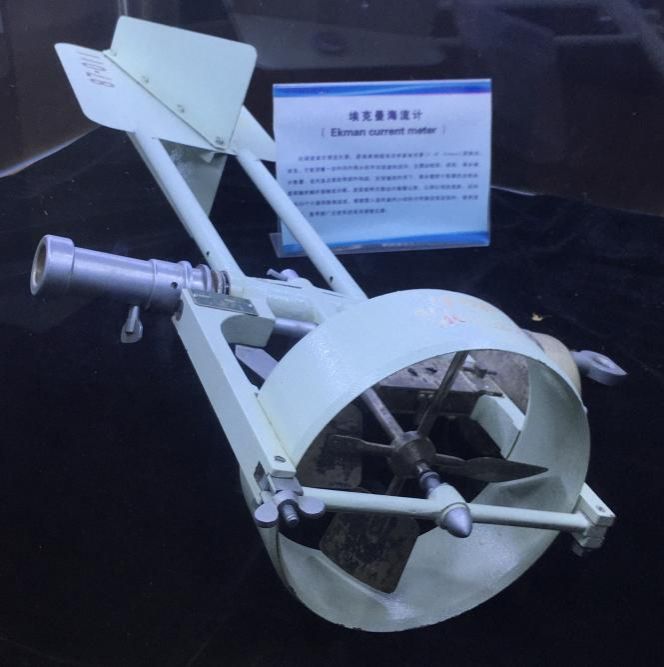

小苏: 1905年,瑞典物理海洋学家V. Walfrid Ekman已经研制成功厄克曼海流计,成为全球首台可用于深海流速及流向连续测量的自容式机械设备。其诞生标志着海洋水文观测从人工目测向仪器化测量的跨越式发展,在20世纪上半叶的海洋科考中占据主导地位。管秉贤判断的数据基础应是由厄克曼海流计观测的吧?

老海:国家科委海洋组海洋综合调查办公室于1961年正式发布了我国海洋观测技术的第一部国家级规范“海洋调查暂行规范”。规范要求深层海流观测应采用厄克曼海流计,并要求选定具有代表性的测站,进行一日以上的连续观测。当时天津气象海洋仪器厂已经仿制了厄克曼海流计(图2),并被列入我国专用调查船的标配。

图2 厦门大学海洋科技博物馆馆藏的厄克曼海流计(左图)与厄克曼海流计的机械式流向盒和计数器原理图(右图,10:蜗杆;14:弹腔管;15:圆盘;16:输弹管;17:磁针;18:磁铁轴)

老海:使用厄克曼海流计是个技术活。测量流速的螺旋浆和计数器与自来水表结构相似,但需在规定时间点两次投下使锤开启与闭合计数器。测量流向则依赖一个相当精致的计数器与流向盒联动机械式记录装置(图2)。其记录载体是预装在弹腔管的23颗铜质小球,按螺旋浆每转100转释放3个小球的比例,由计数器联动的圆盘缺口经输弹管落入磁针中心,并顺指北磁针表面的倾斜凹槽滚入流向盒按10度分隔的36个小室内。每层观测结束,仪器出水后就得忙着打开流向盒数小球,若小球总数与螺旋浆转数不符,或是小球分布太分散,就得立刻重测,这在大风浪加上晕船气氛下是相当崩溃的。

小苏: 1981年美国的Rowe与Dienes成立了RDI公司,开始生产5种不同频率(75kHz~1200kHz)和3种测量方式(自容式、船载式、直读式)的RD系列ADCP(声学多普勒流速剖面仪)。便捷的ADCP海流剖面静态锚系测量及海流断面动态测量,迅速地取代了单点海流计的静态锚系测量系统。海洋水文观测技术的跨越式发展,又给台湾海峡的海流观测和科学认识带来什么进步?

老海:尽管1960年代天津气象海洋仪器厂就仿制了纸带打印记录的苏式阿力克赛型印刷海流计,在我国锚系海流观测中先行发挥并一直沿用至1980年代。但受制于当时的工业化水平,海峡西岸的海流观测装备一直徘徊在电磁记录大门之外。直到1986-1987年,国家海洋局第三海洋研究所为承担大亚湾核电站海洋生态零点调查成批引进自容式旋浆海流计,才跟上海流观测的数字时代,但还是没机会用到台湾海峡的锚系观测。以致1991年方国洪等关于台湾海峡北上流量的估算论文中,所引用的长时间序列海流测量成果还是来自台湾大学庄文思等海峡东岸同行的自容式旋浆海流计锚系观测系列,而从中科院海洋研究所和厦门大学等海峡西岸同行收集来的,仍是传统的24小时连续观测站旋浆式海流计测量成果。

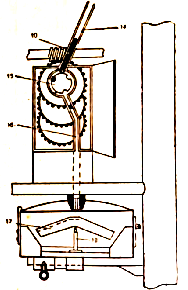

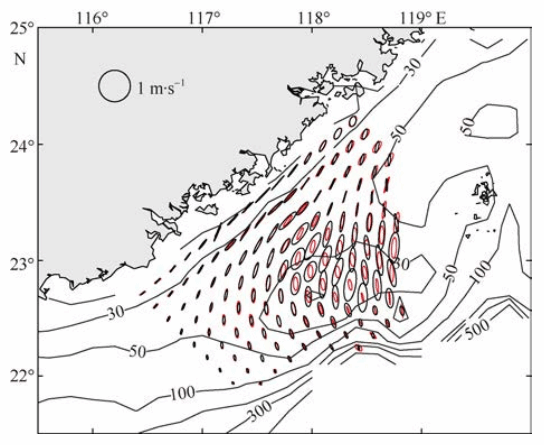

老海:在留学归来的海洋学家积极推动下,海峡东岸的测流装备先行升级。到了2000年,“海研1”、“海研2”、“海研3”等公共科考船都安装了船载式ADCP。2003年的《Deep-Sea Research II》和《Estuarine, Coastal and Shelf Science》陆续发表了台湾大学牵头的两个研究团队关于台湾岛周边上层海流结构,以及台湾海峡潮流场与通量场等船载式ADCP数据集成分析的第一批论文。这批高效获取的成果,虽尚存冬季航次偏少而带来的系统偏差,但归纳出像图3这样的区域海洋学研究成果,已经可以高精度地复现并深化了前两代海流测量装备历经近百年才积累起来的台湾海峡流场宏观认识。

图3 从1999-2001年船载式ADCP数据导出的台湾海峡中北部流场。左图:半日潮椭圆(细线),模型计算潮汐椭圆(灰线);右图:滤潮平均流矢(箭头)和标准差(椭圆)【载于: Wang, Y.H., S. Jan, D.P. Wang,2003. Transports and tidal current estimates in the Taiwan Strait from shipboard ADCP observations (1999–2001),Estuarine, Coastal and Shelf Science, 57:193-199.】

小苏: 海峡西岸紧随着的测流装备升级进程又有什么特点?

老海:在海洋监测与预报部门的业务化海洋学需求强烈推动下,海峡西岸的测流装备也快步跨入ADCP时代。2003-2006年,洪华生任首席科学家,商少平任总工程师的国家“十五”863计划重大专项“台湾海峡及毗邻海域海洋动力环境实时立体监测系统”福建示范区一期建设任务完成并进入示范运行。该工程沿台湾海峡中轴线布设的三套大浮标监测系统,均已配备了实时传输ADCP;工程还率先部署台湾海峡西南部的海面动力环境远程实时监测能力,新建的武汉大学造阵列式高频地波雷达测流系统也于2005年底进入示范运行。2004年新一轮的全国海洋普查“我国近海海洋综合调查与评价专项”发布了强调国际接轨的专项调查规范,又促使海洋调查行业集中引入自容式和船载式ADCP海流测量设备。2006-2007年,国家海洋局第三海洋研究所承担的台湾海峡区块水体调查与研究任务,运用安装了船载式ADCP的“延平2”和“向阳红14号”科考船,完成了北起闽东霞浦,南至粤东汕尾,包括四个季节20个断面170个站位的物理海洋与海洋气象大面调查,同期还在平潭岛、南日岛、泉州、厦门、漳浦和汕头等地岸外30-40 km海域布放了6套配有水位计、底温传感器以及ADCP的座底式海床基系统。

小苏: 各有侧重的海峡两岸海流观测能力进步,肯定给台湾海峡的区域海洋学和业务化海洋学带来不同特色的发展。

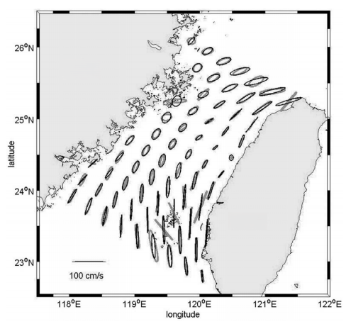

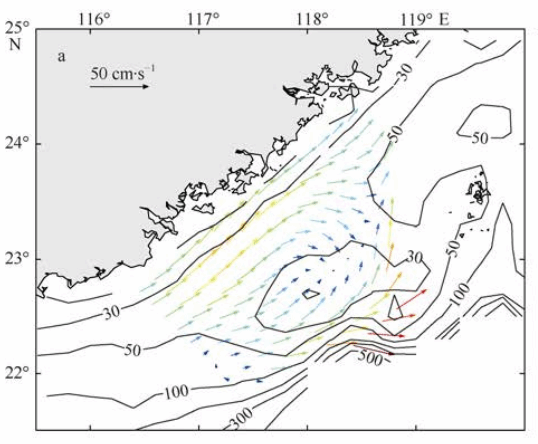

老海:首先是两岸“配合”完善了台湾海峡的区域海洋学拼图。比如沈俊强等对台湾海峡西南部2004-2013年夏季(6-9月)所获取的船载ADCP数据进行正压潮、流分离,取得的夏季全水层的多年区域平均流向东北, 其强流区流轴分别约束在东山至龙海外海 30m 等深线附近和台湾浅滩南部地形骤变区域,弱流区集中分布于台湾浅滩中部,背景流场由西南向东北方向绕滩通过(图4),正好与图3的海峡东岸成果区域互补。另外,根据2006-2009年台湾海峡西南侧高频地波雷达观测的海面流场数据和座底式海床基观测的剖面流场数据,朱大勇等分析了台湾浅滩西侧水道的表层海流主要由明显的季节波动分量和相对稳定的北向常流两部分组成:受季风的影响, 表层顺岸流速的周年变化与风速之间存在明显的线性关系;在季节信号的背后则存在一支大约10 cm/s量级的稳定的北向常流。业务化部署的多年大面连续观测数据,进一步修正了图3和图4因高海况观测数据不足而带来的定量偏差。

图4 从2004-2013年夏季船载式ADCP数据导出的台湾海峡西南部流场。左图:实测半日潮椭圆(红线),模型计算半日潮椭圆(黑线);右图:实测滤潮平均流矢(箭头)【截图自:沈俊强,孙豪为,潘爱军,邱云:《基于夏季船载 ADCP 数据的台湾海峡西南部平均流与潮流特征的初步研究》,载于:《热带海洋学报》 2016年第35卷第3期,第11-19页。】

小苏: 那在台湾海峡的业务化海洋学方面呢?

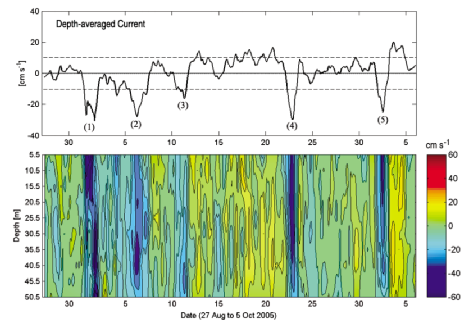

老海:1999年秋冬季,海峡东岸在台湾海峡25°N断面布设的4个自容式ADCP潜标,成功地捕捉到10-11月份五个寒潮过程的台湾海峡风暴急流事件。于是,台风与寒潮引起的台湾海峡风暴急流事件的捕捉与诊断,成为海峡西岸后来长年布设在台湾海峡中轴线大浮标实时监测系统的任务之一。张文舟等运用该大浮标系统实时监测数据与中国海双向嵌套耦合潮汐-风暴潮模型的模拟共同证实,2005年8月27日至10月5日期间,在台风产生的局地风应力和(/或)海峡沿岸水位梯度的直接驱动下,五个台风在台湾海峡均引发了风暴急流,形成持续数日的南向强流量过程,导致台湾海峡北向常流的瞬时减少甚至逆转(图5)。台风引起的台湾海峡风暴急流成为可监测可预报的海峡动力环境极端事件。

图5 台湾海峡中轴线泉州大浮标关于2005年5次台风引起的风暴急流监测数据。上图:沿海峡方向的深度平均流时间序列(实线表示沿海峡方向的深度平均流速,虚线代表平均值,点划线则表示与平均值偏离的标准差范围;括号内的数字标注了显著的南向流动事件);下图:浮标观测的垂直剖面流速分布(正值表示北向流,负值表示南向流)。【截图自:Zhang, W.-Z., H.-S. Hong, S.-P. Shang, X.-H. Yan, and F. Chai, 2009. Strong southward transport events due to typhoons in the Taiwan Strait, Journal of Geophysical Research, 114, C11013, doi:10.1029/2009JC005372.】

小苏: 这就是业务化监测与预报系统的优势!是否还有更难监测预报的海峡动力环境极端事件呢?

老海:2008年2月,澎湖列岛沿岸出现“寒潮灾难”,大量珊瑚礁鱼类冻死,水产养殖业遭受重创,珊瑚礁生态系统受到严重破坏。类似严重寒害仅在1930至1934年间发生过三次,1976年发生过一次。两岸学者都注意到,台湾海峡发生寒害的背景,是一场席卷了中国大部分地区并具有范围广、强度大、持续时间长、灾害重等特点的低温雨雪冰冻天气过程,可能与全球周期性拉尼娜效应有关。然而寒冷的闽浙沿岸水为何偏离紧贴海峡西岸的正常流路,发育成卫星遥感海表温度显见的离岸向东接着转南入侵澎湖列岛的分支?朱大勇等比较了高频地波雷达观测的2006~2009年台湾海峡西南部表层流场,确认 2007/2008 年冬季南向顺岸分量明显强于其他年份,海峡西侧离岸30-40 km海域布放的6套座底式海床基系统海流剖面观测亦显示类似结果,大举南侵的闽浙沿岸水是造成上述寒害的强信号, 其影响可波及整个水柱。海峡中轴线泉州大浮标观测的海流顺岸分量也出现明显的南向优势,但海流垂岸分量并未出现东向优势,仅表现为大幅度的亚潮频波动。廖恩惠等用数值模型重现了2008年寒害成灾需要两个阶段的“无缝接力”:第一阶段的东北季风强化形成了闽浙沿岸水离岸分支,带动台湾海峡西侧冷水舌越过海峡中间的澎北沙脊延伸至台湾海峡东部;紧随着第二阶段再次增强的东北季风引发台湾海峡东部强劲的西南流,接着驱动冷水舌侵入澎湖列岛。

小苏: 这是一个寒潮大风在台湾海峡引发的,伴随着明显亚潮频波动的风暴急流!如何解析闽浙沿岸水从亚潮频波动到离岸分支发育的流体力学机制,确是个“卡脖子”难题。

老海:2012年潘爱军等利用台湾海峡 2006 年冬季航次获取的大面 CTD 温盐数据以及海床基获取的海流、水位和近海底水温资料, 结合同期卫星遥感风场和海表温度场等数据, 研究了浙闽沿岸流对平潭岛外浙闽沿岸流对冬季风松弛的响应特征与机理。注意到平潭岛外浙闽沿岸流对冬季风松弛的响应,主要是由于冬季影响中国东南沿海的大气锋面系统过境激发的沿岸向南传播的陆架边缘波引起的,导致该海域海流和近海底水温等呈现亚潮频周期波动;局地风场驱动的埃克曼漂流及其产生的向(离)岸水体堆积效应的贡献次之。

小苏: 那么,闽浙沿岸水从亚潮频波动到离岸分支的发育机制,应是平潭岛外浙闽沿岸流对冬季风松弛的响应?

老海:直到2017年廖恩惠等终于证明,从陆架边缘波视角可以简洁地诠释了这个小概率的台湾海峡突发性极端事件。这是一个与海滩裂流近似的模式:寒潮大风在远端的黄海激发起沿岸南向传输的陆架边缘波,传至台湾海峡的边缘波,既遇狭管效应强化了海流顺岸分量,也因台湾海峡北口平潭岛突出部的地形阻塞效应波速骤降,强化了海流离岸分量的亚潮频波动,推动沿岸冷水的离岸舌状泵送。李立等遂分析了2007/2008 年冬季沿海峡西侧离岸30-40 km海域设置的6套座底式海床基系统的水位和海流剖面记录,发现大尺度风场驱动下南传的2-14天周期亚潮频陆架边缘波,除在海峡北口平潭岛突出部位相明显滞后导致离岸分支外,还在海峡南口海底凸起的台湾浅滩诱发了水面坡度异常及相关的水体涌升现象。2025年,张义敏等发现台湾海峡的这种极端事件和全球变化背景是紧密相关的,ENSO(厄尔尼诺/南方涛动)与PDO(太平洋年代际振荡)在特定相位组合下可驱动澎湖列岛寒害事件的发生,尤其在负PDO相位的拉尼娜年,东亚气旋因阿留申低压北移至北太平洋东北角而得以充分发展,进而强化中国沿岸流将大量冷水输送至台湾海峡澎湖列岛,造成以上的寒害事件。危害大但概率小的澎湖列岛寒害事件,有望实现业务化预报。

小苏:海峡的动力与地貌的强相互作用!记得连接粤西海域与北部湾的琼州海峡曾被视为“有利于低频流低阻通过的自适应低通滤波器”,连接东海与南海的台湾海峡,应该也是通过各频段波动与地貌的相互作用而“有利于低频流低阻通过”。上述台风与寒潮所致风暴急流案例,正是台湾海峡自适应低通滤波器效应的表现。联想到图4台湾浅滩核心地带的实测半日潮椭圆(红线),远小于仅由潮汐模型模拟计算的半日潮椭圆(黑线),是否也隐示了台湾浅滩动力与其沙波群及潮流沙脊等地貌之间的相互作用,可能通过潮频能量的变频转移,用于维护台湾海峡“有利于低频流低阻通过的自适应低通滤波器”?

老海:2008年澎湖列岛寒害后,我们曾经试在近海海洋环境科学国家重点实验室方向三的框架下讨论过如何推动“海峡动力学”领域的“有组织科研”,将“海峡风暴急流效应”的结构与过程,以及它的营养盐动力学与生态学响应的研究继续深入下去。虽然未能在当时的实验室内形成共识,但十几年来的自由选题研究结果说明,该领域的理论研究热点仍在,社会服务需求更为迫切,所幸潜心与此的研究群体已经成长起来。回顾百年,我们对台湾海峡的观测,经历了从“盲人摸象”(依赖零星的航船记录),到“管中窥豹”(使用机械流速计进行单点测量),再到如今拥有“B超”(ADCP)和“视频监控”(地波雷达)水平的系统性认知。每一次技术的飞跃,都伴随着科学认识的巨大突破。而“台海站”的建立,则意味着我们将以国家的名义,守护并持续探索这片重要而复杂的海域。这里的故事,过去很精彩,未来会更值得期待。

【参考文献】

伊安•琼斯,乔伊斯•琼斯,李允武:《帆船时代的海洋学》,海洋出版社 2007版。

Liang, W.D., T.Y. Tang, Y.J. Yang, M.T. Ko, W.S. Chuang, 2003. Upper-ocean currents around Taiwan, Deep-Sea Research II, 50: 1085-1105.

编辑委员会:《中国大百科全书 大气科学 海洋科学 水文科学》,中国大百科全书出版社1987版。

管秉贤:《建国以来我国海流研究工作的发展》,载于 中国海洋学会:《我国海洋科学三十年》海洋出版社1980版,第59-64页。

中华人民共和国科学技术委员会海洋组海洋综合调查办公室:《海洋调查暂行规范》,1961年10月。

https://www.kepuchina.cn/article/articleinfo?business_type=100&ar_id=494633

Fang, G., B. Zhao and Y. Mu, 1991. Water volume transport through the Taiwan Strait and the continental shelf of the East China Sea measured with current meters, Elsevier Oceanography Series, 54: 345-358.

Wang, Y.H., S. Jan, D.P. Wang, 2003. Transports and tidal current estimates in the Taiwan Strait from shipboard ADCP observations (1999–2001), Estuarine, Coastal and Shelf Science, 57:193-199.

袁东星,李炎,洪华生:《春潺入海—厦门大学环境学科的成长》,厦门大学出版社2023版。

万小芳,潘爱军,郭小钢,靖春生,黄奖:《台湾海峡西侧水动力环境的季节变化特征》,载于:《应用海洋学学报》2013年第32卷第2期,第156-163页。

沈俊强,孙豪为,潘爱军,邱云:《基于夏季船载 ADCP 数据的台湾海峡西南部平均流与潮流特征的初步研究》,载于:《热带海洋学报》 2016年第35卷第3期,第11-19页。

朱大勇,李立,郭小钢:《台湾海峡南部浅滩以西表层流场的季节与年际变化》,载于:《科学通报》 2013年第58卷第26期,第2737-2744页。

Ko, D. S., R. H. Preller, G. A. Jacobs, T. Y. Tang, and S. F. Lin, 2003. Transport reversals at Taiwan Strait during October and November 1999, Journal of Geophysical Research, 108(C11), 3370, doi:10.1029/2003JC001836.

Zhang, W.Z., H.S. Hong, S.P. Shang, X.H. Yan, and F. Chai, 2009. Strong southward transport events due to typhoons in the Taiwan Strait, Journal of Geophysical Research, 114, C11013, doi:10.1029/2009JC005372.

Liao, E., Y. Jiang, L. Li, H. Hong, X. Yan, 2013. The cause of the 2008 cold disaster in the Taiwan Strait. Ocean Modelling, 62:1-10.

潘爱军,万小芳,郭小钢,靖春生:《平潭岛外海浙闽沿岸流对 2006 年冬季风松弛的响应特征与机理》,载于:《科学通报》 2012年第42卷第9期,第1317-2744页。

Liao, E., X.-H. Yan, Y. Jiang, 2017. The role of coastal-trapped waves on the 2008 cold disaster in the Taiwan Strait, Ocean Dynamics. 67:611-619.

Li L, Guo XG, Liao EH, Jiang YW, 2018. Subtidal variability in the Taiwan Strait induced by combined forcing of winter monsoon and topography, Science China Earth Sciences, 61: 483-493.

Zhang, Y., Y. Jiang, E. Liao, W. Lu, Y. Zhong, H. Sun, X. Liu, Z. Wang, and X. Shi, 2025. Impact of Pacific decadal Oscillation on the extremely cold event frequency in the Taiwan Strait. Climate Dynamics. 63: 345, https://doi.org/10.1007/s00382-025-07815-4.

李炎:《琼州海峡自适应低通滤波之问》,载于:《海洋学研究》 2022年第40卷第3期,第9-16页。

文| 李炎

编辑| 李灿如