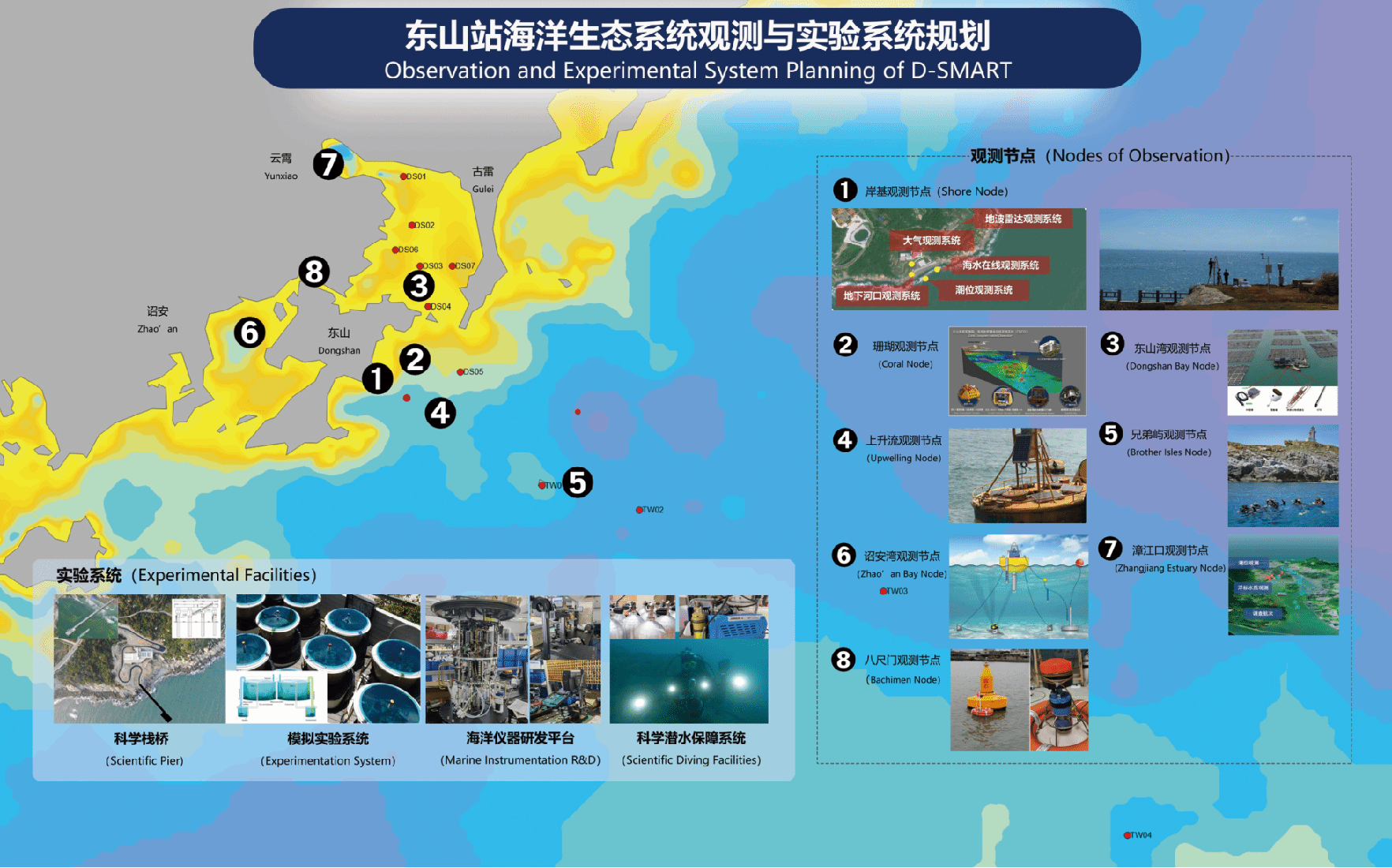

小苏:东山实验场的简介中写道:“东山站坐落东山县西埔镇冬古村苏峰山,地处东海和南海交界的关键区”(图1),碧海楼楼志也提到:“苏峰山下,有风东来,涛声依依入梦。时近六月伊始,端午初暑,于东海、南海交界,海峡以西,又及珊瑚自然保护区南缘,落成厦门大学东山太古海洋观测与实验站。”小苏记得以前地理课上提到“我国东海与南海的分界线是广东南澳岛与台湾岛南端的鹅銮鼻连线。”以上两种表述有何异同?

图1 东山实验场观测与实验系统规划图(5号节点即兄弟屿观测节点,地处东山上升流核心区,是台站的核心观测区域之一)

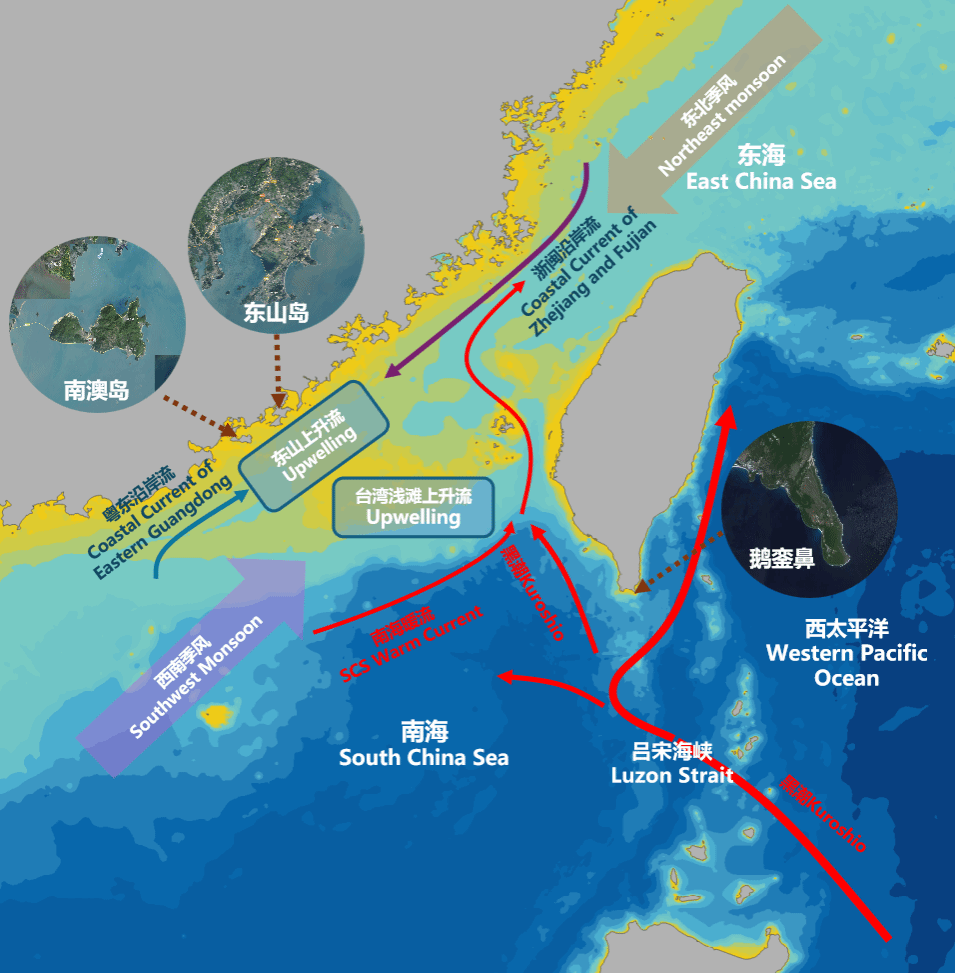

老海:用连通东海和南海的台湾海峡界别两个边缘海,符合海洋地理学原理。倘若将比例尺再放大点,就产生了诸如台湾海峡的范围如何界定,以及台湾海峡属于东海还是南海,或是将分界线划在哪里的问题。你所列举的两种表述,都认为台湾海峡属于东海,前者将南界划在东山岛,后者划到更南边的南澳岛,乃是对台湾海峡范围的不同认识(图2)。

图2 台湾海峡流系示意图

小苏:那么关于台湾海峡的范围,历史上有过什么说法?

老海:这可是一个相当久远的故事。三国时期称台湾岛为“夷州”,后来称之“流求”,至于今名“台湾”的由来,最常见的说法,称1622年荷兰人踏勘台南沿海港口航道,驱船进旧安平水道见一大海湾,当地闽南语称为“大湾(大员)”,因此有了“台湾(Tayowan)”之雅名。1684年清廷设置台湾府,遂以“台湾”冠名全岛,取代荷兰人1570年曾在《世界舞台》地图集标示的“I. Fermosa(福尔摩沙岛)”。

关于“台湾海峡”命名的来历,《三国志》称闽台之间海域为“建安海道”,闽人习称之为“黑水洋”(图3),明弘治刻本《八闽通志》已有提及,清代光绪《新修台湾澎湖志》又加注“黑水沟”别称,可能更多指水深色暗的澎湖水道。荷兰人1681年出版的海图集《领航火炬》,则以“Het Naaum van Formosa(福尔摩沙海峡)”字样,标注南起台湾浅滩南部,北至富贵角北部的海域。日本侵台后1896年新编的《日本水路志》已用“台湾海峡”标示南起澎湖以北,北至平潭岛以东的海域,并与澎湖以南的澎湖水道注记明显区分。

图3大柑山岛(位于台湾海峡南部,东山岛东南方约17.5 km处,又名“兄岛”,和小柑山,又名“弟岛”,共同组成“兄弟屿”,隶属于东山县)的“黑水”海域航拍图

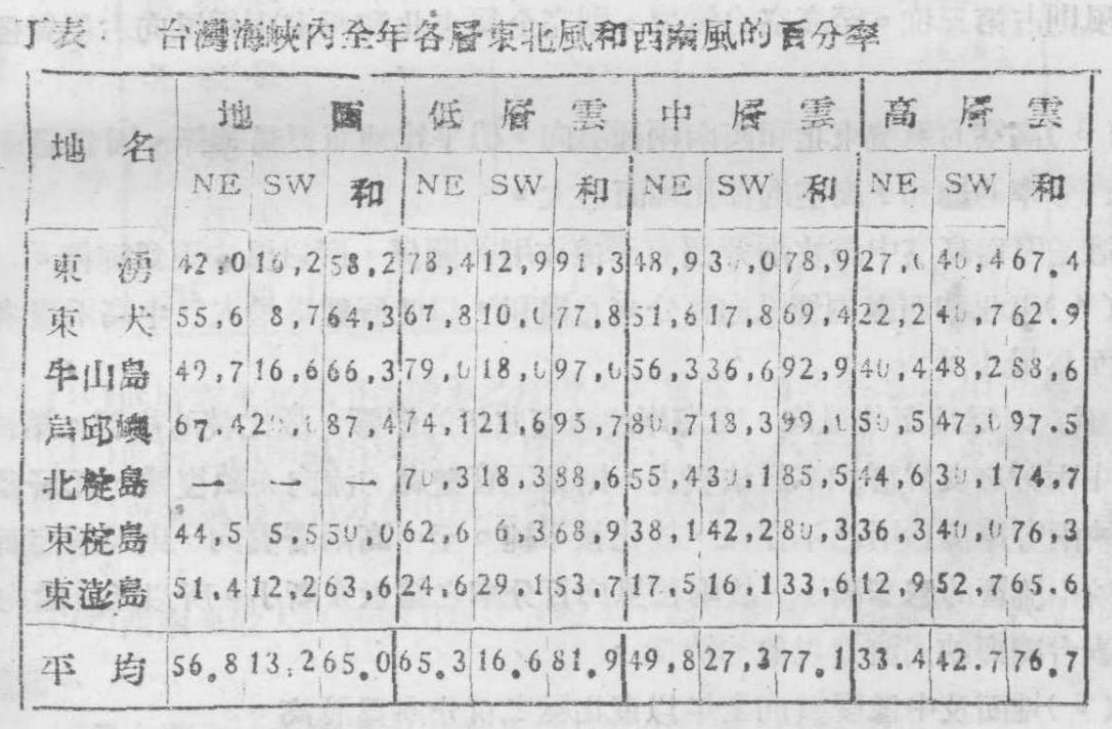

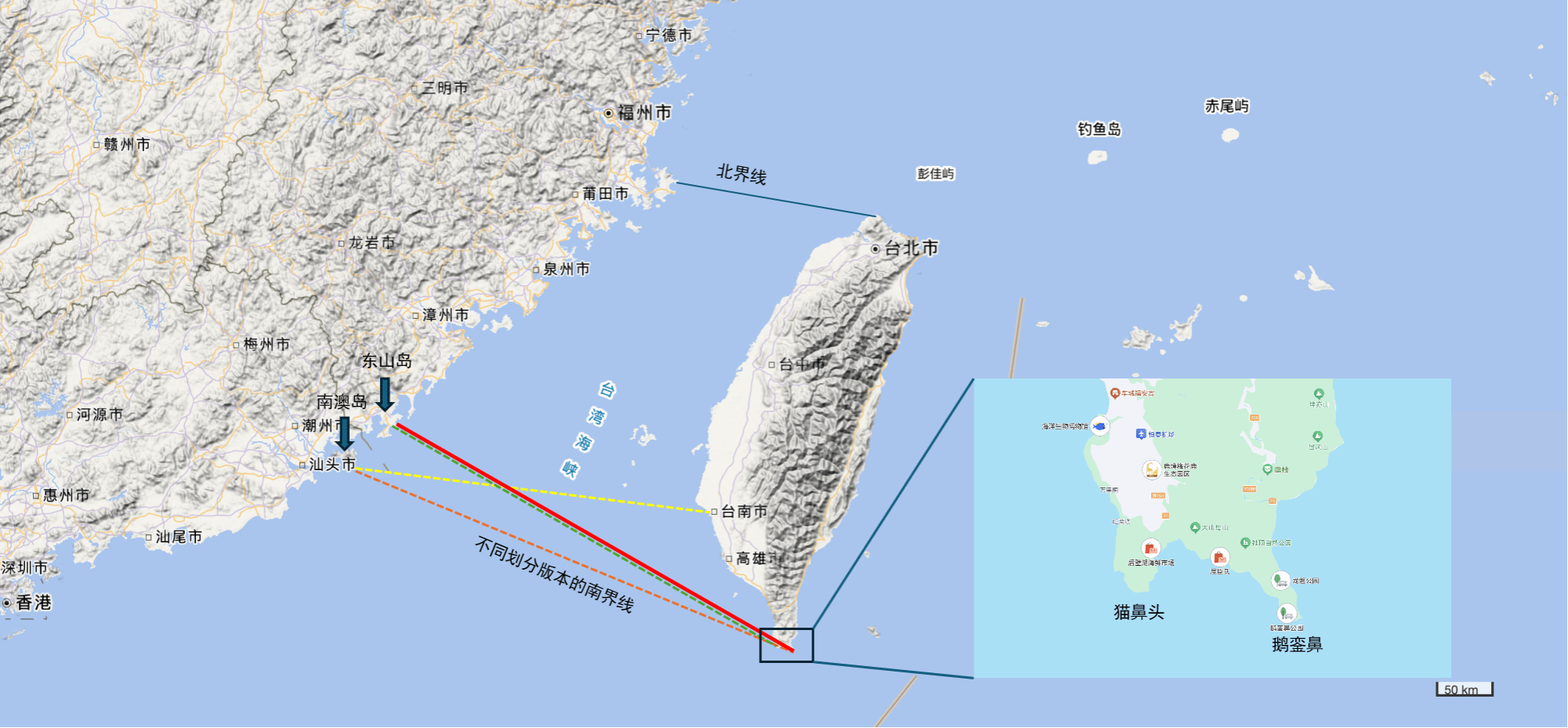

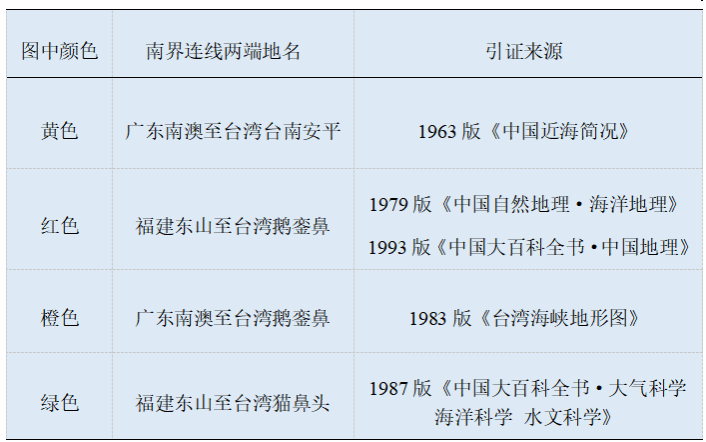

中国学者在科学出版物中使用的“台湾海峡”一词,查见于1934年竺可桢在《地理学报》发表的《东南季风与中国之雨量》。然他们对其地理范围却各持己见。气象学家吕炯1941年在《中国东岸沿海风信力学的意义及其对于温度的影响》一文的介绍,台湾海峡的长度达300公里,将南端的南澎岛站,北端的东涌(东引岛)站,均归为海峡内的海岛灯塔气象站(图4)。海洋学家孙湘平1963年出版的《中国近海简况》一书,却认为台湾海峡的北界从台湾富贵角到福建的平潭岛,南界从台南市的安平到广东的南澳岛,是一个小范围的“台湾海峡”方案。1983年,编制国家海洋局版《台湾海峡地形图》的国家海洋局第二海洋研究所冯韵、朱永其、曾成开等,提出图幅范围应“包括了台湾海峡范围问题的各种观点,也有利于对台湾海峡的划界作进一步的探讨”的原则,选择了一种大范围的,包容性的“台湾海峡”方案,认为“考虑到行政区划的管辖和台湾海峡区域的完整性,南界的划分从广东的南澳岛到台湾的鹅銮鼻连线比较切合实际”。中小学地理课所介绍的,可能正是沿用这个地图界暂取的包容性方案。

图4 吕炯《中国东岸沿海风信力学的意义及其对于温度的影响》一文的截图,右侧第一列为位于台湾海峡内的海岛灯塔气象站(载于《气象学报》 1941 年第1期 :第3-26页。)

小苏: 什么时候才有了学界共识呢?

老海:1979年,就在改革开放初期的“科学春天”,由竺可桢担任编辑委员会主任,水利电力部、国家海洋局等31个单位合作编写的《中国自然地理·海洋地理》出版了。书中写道:“台湾海峡位于东海大陆架南部,与南海陆架相连。它的北界从我国福建省的平潭岛到台湾省的富贵角,相距90海里。南界从福建省东山岛到台湾省最南端鹅銮鼻,宽约200海里”。中国海洋地理学界的这个观点,得到了国内外各类工具书的认同与引用。1987年出版的《中国大百科全书·大气科学 海洋科学 水文科学》册中,国家海洋局第三海洋研究所水文气象室伍伯瑜和陈季良尚以探讨口气陈述其“台湾海峡”条目:“连接东海和南海的唯一通道。......。通常以福建平潭岛与台湾富贵角的连线为其北界,......;以福建省的东山岛与台湾岛的猫鼻头连线为其南界”。到了1993年出版的《中国大百科全书·中国地理》册,福建师范大学地理系赵昭炳则明确定义其“台湾海峡”条目:“中国东海的一部分,......。海峡北界从福建平潭岛到台湾富贵角,......;南界从福建东山岛到台湾最南端鹅銮鼻......”(图5)。

图5 台湾海峡范围划分示意图(底图引自天地图:https://map.tianditu.gov.cn/,自然资源部 & NavInfo 审图号:GS(2025)1508号)

小苏:在崇武见过“中国·崇武:东海南海气象分界线”的界碑,在不同的学科范畴内,是不是有着不同的边界认知?

老海:海域划界产生于海权与海洋自然属性的交集,若没有海权,甚至连海岸权益都坚持不了。自6世纪的东罗马帝国宣称海洋为人类共有,17世纪荷兰格劳秀斯提出“海洋自由论”,主张海洋是国际公共区域,我国早期沿海划界旨在区分海防职责,比如明清时期设于南澳岛总兵府内著名的“闽粤界”碑。19世纪被两次鸦片战争打开五口通商的清廷,只能顾及海岸权益,当时鼓浪屿的丹麦大北国际电报公司海底电缆登陆案就是典型一例。1870年,英国使臣威妥玛报议“由广州、汕头、厦门、福州、宁波各海口水底暗设铜线,通至上海”,许诺海底电缆的“线端一头在船只安放,即在湾船埠口海面停泊”,不登陆上岸,因而获得清廷批准。同治帝还不放心,督促各级地方官吏“倘若将线端牵引上岸不遵守定章办理者,即照会领事官立时查禁”。但负责沪港线建设的丹麦大北国际电报公司1871年敷设鼓浪屿支线线端时,却“私将线端登岸,由水沟引入洋楼。我国屡于交涉,令其拆除,未经照办”(图6)。

图6 鼓浪屿原丹麦大北国际电报公司“私将线端登岸,由水沟引入洋楼”的海底电缆登陆点旧址,右侧为田尾海滩。(摄于2018年)

1878年英国就颁布《领海管辖法》,确定了3海里的领海制度。1931年民国财政部长提案国府会议取缔日轮侵渔办法,公布我国领海线及海关缉私界限,却迫于日本强硬交涉而暂缓实行。1958年中国政府发布了《中华人民共和国政府关于领海的声明》,宣布中国领海宽度为12海里。1982年中国加入《联合国海洋法公约》,享有200海里专属经济区和大陆架的主权权利和管辖权,但勘界工作直接与涉界各国利益相关,谈判历时极为漫长。2002年《中华人民共和国海域使用管理法》开始实施,我国启动了全国省际间海域勘界工作。闽粤省际间海域行政区域界线成为试点之一,由国家海洋局第三海洋研究所牵头,国家海洋局东海分局、南海分局共同承担的闽粤线工作组,在海域勘界办公室的指导下,遵循协商与裁决相结合原则、公正公平公开原则、兼顾性原则、适用性原则,并引进《联合国海洋法公约》国际间海域划界所使用的方法及原则,经过细致的勘测调研和艰难的沟通协调过程,待到2011年才获得国务院批准。但2002年启动的闽浙省际间海域行政区域界线工作,却因为利益相关方争议难以协调,至今仍然搁置。

与涉界各方利益攸关影响面广泛的海域行政区域划界不同,你提到的“气象分界线”,将气象学界取得的“崇武处于东海和南海两个不同性质海域的交界处, 台湾海峡的特殊气流和太平洋副热带高压气流从南北两个方向同时影响,使得这里的气象变化万千。福建沿海的气候南北部常有很大差异,即以此为界。”之共识向社会普及,并不排斥其他学科的认知体系和判定标准。

小苏:在福建和广东的渔民看来,他们对南海、东海的边界划分,是否也有自己的“认知体系和判定标准”?

老海:台湾海峡处于全球海洋生物多样性最丰富的印太交汇区珊瑚大三角的北缘,海洋生物生态类群变化梯度明显,海洋渔业资源的保护与利用规律也有所区别,渔政管理规定也要因此不同,其中最重要的海洋渔政管理边界划在台湾海峡北口以外的“北纬26度30分线”。该线以北海域的休渔期是5月1日12时至9月16日12时。该线以南海域的休渔期是5月1日12时至8月16日12时,与广东省管辖的北纬12度至“闽粤海域交界”线的南海海域一致。这个福建和广东的渔民需要牢记的海洋渔政管理边界,显然与地理学界、气象学界不一样。

小苏:明白了,“分界线”是结合自然规律与行政管理的需求统筹划定的,从海洋科学的角度,南海、东海存在一个过渡带,而东山海域正好位于该过渡带上,可以这么理解吗?

老海:是的,按综合性最强的海洋地理学科视角,东山海域是南海与东海的交界区。

小苏:最近在阅读海洋人类学相关书籍,收集东山当地的自然、历史、人文、民俗、渔业生产等海岛文化文献资料,发现这一类“跨界”的讨论很有意思!从多角度解析文化形成与演变,拓展知识边界,激发创造性思维。同理,学科融合提升了关于海洋边界的整体性认知,让今天的交流探讨更具深度、广度和新意。如果要在东山岛竖立一个“打卡点”,写上“中国·东山,南海与东海交界点”,合适吗?

老海:《中国大百科全书·大气科学 海洋科学 水文科学》册的海洋科学编辑委员会主任是曾呈奎先生(1909-2005),福建厦门人,海洋生物学家,中国海藻学研究的奠基人之一,中国科学院院士,中国科学院海洋研究所研究员、所长。《中国大百科全书·中国地理》册的编辑委员会主任是黄秉维先生(1913-2000),广东惠阳人,地理学家,中国当代地理学研究的主要组织者和带头人,中国科学院院士,中国科学院地理研究所研究员、所长、中国地理学会理事长。让来访东山岛的公众现场领略两位著名的科学家乡亲审定的海洋科学与地理学共识,是个好主意。

参考文献

高贤治,黄光瀛:《纵览台江:大员四百年地舆图》,台江国家公园 2012版。

吕理正,魏得文:《16-19世纪西方绘制台湾相关地图》,南天书局有限公司 2005版。

魏德文,高传棋,林春吟,等:《测量台湾:日治时期绘制台湾相关地图,1895-1945》,南天书局有限公司 2008版。

竺可桢:《东南季风与中国之雨量》,载于《地理学报》1934 年第1卷第1期:第1-28页。

吕炯:《中国东岸沿海风信力学的意义及其对于温度的影响》,载于《气象学报》 1941 年第1期 :第3-26页。

孙湘平:《中国近海简况》,农业出版社1963版。

冯韵、朱永其、曾成开:《台湾海峡地形图的编制设计》,载于《台湾海峡》 1983 年第2卷第2期 :第59-65页。

中国科学院 《中国自然地理 》编辑委员会:《中国自然地理·海洋地理》,科学出版社1979版。

《中国大百科全书》编辑委员会:《中国大百科全书·大气科学 海洋科学 水文科学》,中国大百科全书出版社 1987版。

《中国大百科全书》编辑委员会:《中国大百科全书·中国地理》,中国大百科全书出版社 1993版。

戴民汉:《海洋文化十八讲》,厦门大学出版社 2025版。

刘瑞光:《厦门故迹寻踪(三编)》,海峡文艺出版社 2022版。

李强华:《晚清海权战略研究》,海洋出版社 2020版。

孙书贤:《我国的省际间海域勘界实践》,载于《海洋开发与管理》 2002年第3期 :第12-23页。

徐奎栋,林茂,王少青,等:《中国海及西太平洋生物分类研究进展及展望》,载于《海洋与湖沼》2020年第51卷第4期:第728-739页。

文:孙圣垚 李炎

编辑:李灿如