小苏:《苏峰读海》栏目介绍过1930年代的厦门大学的厦门湾共享航次,那么什么时候才有了台湾海峡共享航次呢?

老海:那是70多年后的2010年。海洋观测与研究的基础,是需要庞大经费支持的科学考察船和调查设备。我国科学考察船属部门所有,多用于承担指令性调查任务,利用科学考察船实施科学家自由探索项目的门槛过高,影响着新一代海洋创新研究的发展。1990年代,海洋学界苏纪兰、汪品先、文圣常等知名科学家及时察觉到这是个“卡脖子问题”,多次撰文建议中国科学院和国家自然科学基金委员会设立海洋科学调查基金,支持公用海洋调查船及其运行体系的设立。他们还向全国人大和政协撰写提案,呼吁开展海洋观测航次共享计划,充分利用那时堪称珍贵的科学考察船和调查设备。

小苏:老一代科学家呼吁终于获得有关部门的响应。2004年始,拥有科考船队的中国科学院先行组织了“实验3号”船南海北部开放航次和“科学3号”船中国近海开放航次,试水重大科学问题引导的共享航次。还没科学考察船的厦门大学师生积极申请,成为中国科学院开放航次的第一批受益者,他们的很多研究论文,就是围绕着中国科学院南海海洋研究所设计的南海海盆18ºN断面展开的。

老海:中国科学院开放航次的实践证明,需要找到一种适合中国实际,又可持续发展的共享航次组织方式,从根本上解决科学基金项目对科学考察船和调查设备的需求。2008 年12月,国家自然科学基金委员会组织了“海洋科考船运行模式管理研修班”,由地球科学部柴育成牵头赴美国Scripps海洋研究所、蒙特里湾海洋研究所、华盛顿大学海洋学院、美国地质调查局Woods Hole分部、美国海洋大气局、纽约州立大学石溪分校海洋与大气学院、哥伦比亚拉蒙特地球科学研究所等多个海洋科学研究单位和大学,针对美国海洋科学管理的体制和机制、美国海洋研究机构的学术前沿、海洋调查与基础研究的结合、科学考察船的管理模式、海洋科学人才培养等问题进行了深入了解和广泛调研。厦门大学委派在美国的王海黎全程参加考察与研讨。这次活动感受到美国科学基金会在海洋科学考察船队建设、基础研究组织和科研成果产出中所起的主导作用,以及大学在海洋科技创新的主体作用。认识到拥有一支献身于海洋科学的队伍,一个长周期高时空分辨率的数据采集系统,再加上由海洋仪器装备建设而带动起来的科学与技术创新互动关系,是国家取得海洋科学领先地位的重要因素。经过半年策划,国家自然科学基金委员会很快地于2009年启动了“国家自然科学基金海洋科学考察船时费专款”项目,根据具体国情,通过合理、有效地采购与调配考察船船时资源,将基金项目的出海需求与考察船的高效利用统筹起来,创建了被称为“船时共享航次计划”的海洋科学考察船开放与共享新机制。9月,发布《关于申请国家自然科学基金项目海洋科学考察“船时”的通知》。10月,发布《关于国家自然科学基金项目共享航次申请的通知》,将资助2010年在黄渤海、东海、台湾海峡、南海、西太平洋5个海域的“船时共享航次计划”科学考察实验研究。

小苏:申请台湾海峡海域船时的基金项目,大部分来自厦门大学。汇总后申请指南要求,台湾海峡科学考察共享航次以认识夏季近岸和台湾浅滩上升流的变动及其对生态系统及生物地球化学过程的影响、台湾浅滩沙波群的地貌动力学、九龙江-厦门湾-台湾海峡的耦合和相互作用为科学目标,选择台湾海峡,并以厦门湾口以南海域为重点调查区域,在2010年夏季6-8月组织包括物理海洋学、生物地球化学、生物海洋学、海洋沉积学等观测项目的海洋科学考察。看来台湾海峡科学考察共享航次的申请,对当时还未拥有科学考察船的厦门大学,犹如背水一战。

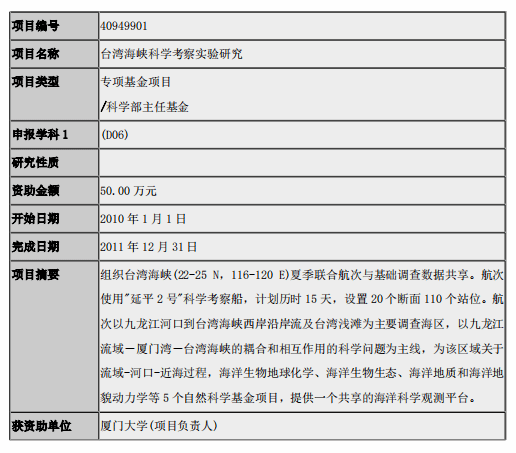

老海:情况确实如此,厦门大学排水量仅76.5吨的“海洋2号”教学实验船正在建造,就是下水验收后也只能承担九龙江口到厦门湾口的沿海观测项目。那时海峡西岸只有福建海洋研究所排水量811吨的“延平2号”科学考察船适合申请,可福建海洋研究所还不是国家自然科学基金申请的依托单位,怎么办?2000年由厦门大学洪华生与福建海洋研究所阮五崎推动共建的,并于2008年正式纳入福建省科技创新平台管理的“福建省-教育部海洋环境科学联合重点实验室”正好可以协调这个矛盾。于是在2009年11月3日,依托厦门大学,由福建省-教育部海洋环境科学联合重点实验室的代表李炎,向国家自然科学基金委员会提交了2010年台湾海峡科学考察共享航次申请。11日, 厦门大学李炎和福建海洋研究所张钒同赴北京汇报台湾海峡科学考察共享航次的设计思路。12月22日,国家自然科学基金委员会通知项目《台湾海峡科学考察实验研究》获批,列为2009年科学部主任基金(专项基金项目编号:40949901)(图1)。看到这个通知,并没觉得这个编号的特别,直到2016年专项数据中心公布“2010—2014 年共享航次实施情况”表,才发觉2010年台湾海峡科学考察共享航次被列为国家自然科学基金委员会创设“船时共享航次计划”的第一个获批项目,可能因为“万事开头难”,先拿个小而全航次“解剖麻雀”吧。

图1 国家自然科学基金委员会关于2009年科学部主任基金《台湾海峡科学考察实验研究》(专项基金项目编号:40949901)通知的截图

小苏:好一个001项目!那首先启航的是哪个海域的共享航次?

老海:最先启航的是具有几年开放航次经验的中国科学院南海海洋研究所“实验3号”科学考察船。5月25日上午,完成国家自然科学基金委员会“船时共享航次计划”2010年南海多学科综合航次考察任务的“实验3号”船顺利返回广州新洲码头。陈宜瑜主任带领的国家自然科学基金委员会一行8人,以及5个共享航次项目依托单位的代表前往码头迎接并举行结航仪式暨总结交流座谈会(图2、图3)。

图2 国家自然科学基金委员会陈宜瑜主任(左二)在2010年南海多学科综合航次结航仪式上讲话。他希望加大支持和投入力度,不断推进海洋科学考察共享航次的完善和发展,为加快我国海洋科技事业发展和经济建设做出更大贡献。(王海黎供图)

图3 国家自然科学基金委员会任建国(中)和厦门大学戴民汉(右)、王海黎(左)在2010年南海多学科综合航次结航仪式上。(王海黎供图)

小苏:那我们的001项目航次什么时候实施?

老海: 2010年台湾海峡科学考察共享航次在6月20日至7月5日间执行(图4)。2010年5月18日,航次首席科学家李炎正式向国家自然科学基金委员会提交《台湾海峡2010年夏季共享航次计划书》。明确航次由厦门大学与福建海洋所共建的福建省-教育部海洋环境科学联合重点实验室负责组织,厦门大学的洪华生课题组、李炎课题组、蔡毅华课题组和黄邦钦课题组,国家海洋局第三海洋研究所的汪卫国课题组联合实施。2010年台湾海峡科学考察共享航次调查任务由“延平2号”和“海洋2号”联合执行。航次分为两个航段。第一航段“延平2号”实施台湾海峡断面与台湾浅滩的海洋沉积学、物理海洋学、海洋化学和海洋生物学大面调查,并租用民船同步实施韩江河口大面调查;第二航段在九龙江大流量条件下实施,“延平2号”负责河口羽流及其邻近海域的海洋沉积学、物理海洋学、海洋化学和海洋生物学参数的大面调查,“海洋2号”实施河口段的大面调查。两个航段共完成包括 179 个物理海洋大面站、51 个生物地球化学大面站、108 个沉积物采样站、35 个湍流剖面站的大面调查和站间的走航观测。

图4 2010年台湾海峡科学考察共享航次启航日在“延平2号”船前的合影,第二排左六起为洪华生、刘志华(船长)、阮五崎、李炎(首席科学家)。(刘四光供图)

小苏:好紧张的海上工作节奏呀!航程中有机会欣赏祖国宝岛美景吗?

老海:记得是第二航段的一个清晨,“延平2号”船正沿着台中至新竹外侧的海峡航道移向下一个站位,东方既白,朝霞漫天,忽然间映出宝岛中央山脉的山脊线,有了静海云天的衬托,显得格外恬静秀美(图5)。这也是紧张工作日程中难逢的诗境吧!

图5 台湾海峡东岸远眺(李炎供图)

小苏:国家自然科学基金委员会冷疏影等于2020年总结道:“海洋科学考察船共享航次计划是国家自然科学基金资助模式的新探索,实施11年取得明显实效。该计划有力保障了国家自然科学基金项目的海上考察需求,搭建了海上调查和学科交叉研究平台,培养锻炼了青年骨干,推动了海洋调查资料积累与共享,带动了海洋科学整体发展。”2010年的台湾海峡科学考察共享航次是否已有如此感受?

老海:是的,我们也有同样的感受。受上船人数限制,只有一线人员才能参加航次,其中研究人员占10%,技术人员占21%,研究生占60%,本科生占9%。这对青年项目负责人,对资深项目负责人团队中的青年骨干,都是学科交叉融合和科学家交流合作的好机会。比如当时博士毕业刚加入厦门大学近海海洋环境国家重点实验室的刘志宇,就是带着从母校借来的湍流剖面仪,由“延平2号”船上围绕内波-湍流跨尺度动力学选题的一个个湍流剖面站开始,一步步地建立起以海洋中小尺度过程机理与效应为特色的海洋多尺度动力过程研究组。当时黄邦钦团队的博士研究生谢聿原,带领着一个熟练的光合色素、藻类分析仪、浮游生物、初级生产力和新生产力观测小组,一个个航段、一个个站位地积累着与光照、温度、盐度和营养盐同步的观测数据集。十余年以后的今天,我们看到黄邦钦团队多年积沙成丘的“西太平洋边缘海时空覆盖度最大、频率最高、配套参数较齐全的浮游植物群落生态现场实测数据集”,正在揭示中国边缘海浮游植物群落对主要中尺度物理过程的响应过程和机理的集成研究中开花结果。

小苏:近年自然科学基金委地球科学部正在摸索“船时共享航次计划”管理新模式,以使之不断适应科学基金管理创新及国家战略需求。冷疏影等还建议部署包括“普惠型”航次、重大科学考察航次、高新技术航次、海上学校航次相结合的未来“共享航次计划”。从运行台湾海峡科学考察共享航次十余年的视角,对这样的发展有什么建议?

老海:首先,2010年的台湾海峡科学考察共享航次可归为“普惠型”航次与重大科学选题相结合的航次,这是涉及流域-河口-海洋连续体科学观测项目的共同特征,台湾海峡科学考察共享航次如此,长江口科学考察共享航次也是如此。如何设计出既满足各船时申请基金项目专题需求又符合引导海陆界面重大科学技术问题突破战略布局的航次计划,对参与设计的青年科学家群体,特别是主持设计的首席科学家,都是很好的跨单位跨学科创新研究群体会战平台。再之,新一代海洋科学将从“考察型”向“观测型”推进,如何将目前大小船联合执行的流域-河口-海洋连续体共享航次,拓展到与沿海野外科学观测研究站长期连续观测、数值模型和专题实验相结合的共享基地式航次,将有益于培育活跃在海洋科学观测一线的创新研究人才群体。

参考文献

苏纪兰,汪品先:《关于加强我国海洋科学研究的两点建议》,载于:《中国科学院院刊》1995年第3期,第247-248页。

文圣常,苏纪兰:《关于建造公用海洋考察船及设立用船计划专项的建议》,载于:《地球科学进展》1996年第11期,第10-12页。

高抒著:《高校院系管理与社会服务》,南京大学出版社2011版。

葛人峰,侍茂崇:《“船时共享航次计划”—国家自然科学基金委员会的重大创建》,载于:《地球科学进展》2016年第31卷第4期,第428-435页。

袁东星、李炎、洪华生编著:《春潺入海—厦门大学环境学科的成长》,厦门大学出版社2023版。

南海海洋研究所:《国家基金委共享航次总结交流会在穗召开》,https://www.cas.cn/xw/yxdt/201005/t20100528_2858592.shtml。

厦门大学:《国家自然科学基金资助项目结题报告(编号:40949901)》,2011年。

冷疏影,张亮:《深化“共享航次计划”,推动我国海洋科技原始创新》,载于:《中国科学院院刊》2020年第35卷第12期,1490-1498页。

国家自然科学基金委员会,中国科学院:《未来10年中国学科发展战略 海洋科学》,科学出版社2012版。

文| 李炎