小苏: 谈了陆架砂的故事之后,我们沿着“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去”之灵魂三问,再去回顾陆架泥的存在、来源与归宿吧。

老海:底质类型是航海图标注的基本参数之一,已经有数个世纪的调查记录了。根据海图的底质标注,美国海洋地质学家F. P. Shepard于1932年编绘了中国海陆架沉积物分布图。随后,日本与苏联的海洋学家也组织了关于中国海陆架底质的调查研究。借1957年苏中联合渔业调查的样品分析,中国科学院海洋研究所秦蕴珊(图1)团队启动了东海及南黄海沉积物分布图的系统编绘工作,当时判断河流悬浮物是黄海及东海陆架泥最主要来源,从河口到内陆架泥区的沉积物分布规律,可由沉降分异原理解释,并猜测其外边界受限于沉积动力环境差异。1960年,美国Niino和 Emery也对中国海的地形与沉积做了详细的论述。

图1 中美黄海沉积动力学调查研究1983年夏季航次的两位首席科学家:秦蕴珊(右)和John D. Milliman(左)(引自:https://www.xuexi.cn/lgpage/detail/index.html?id=828421212093183027)

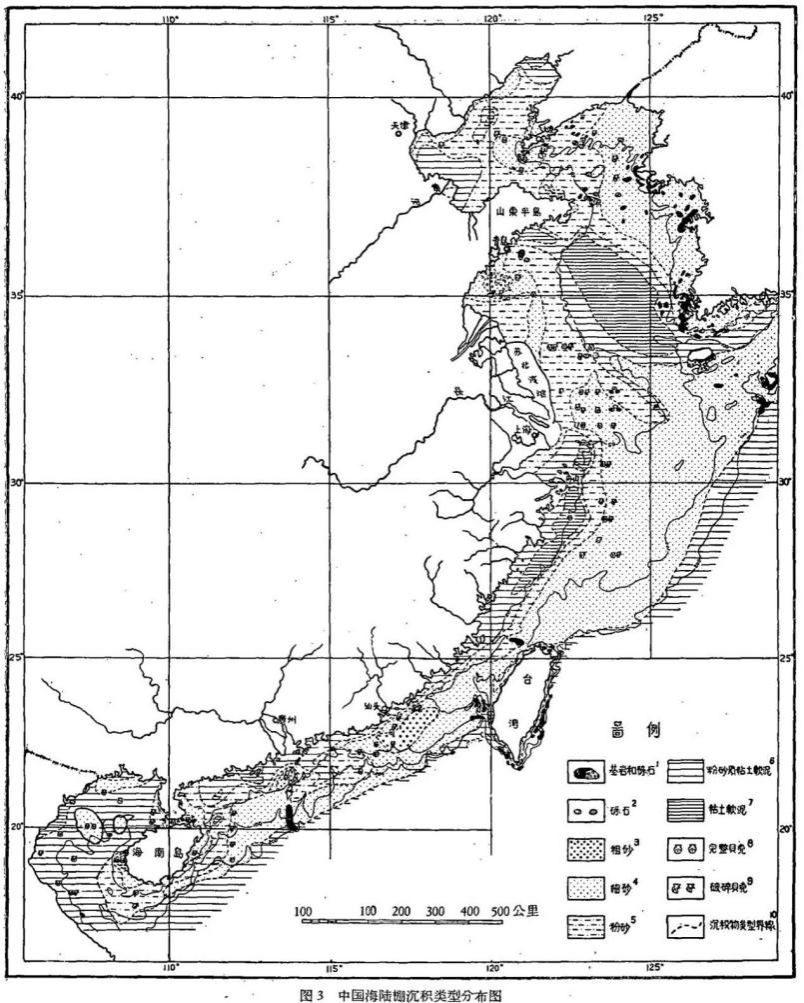

1963年,秦蕴珊发表了我国编绘的第一代中国海陆架沉积类型分布图(图2),文中将中国海陆架沉积划分为二个不同时期的二种成因类型:其一为河流所搬运入海,分布在内陆架的现代细粒沉积;其二是为海水所淹没之早期滨海粗粒沉积,外陆架的低海面残留沉积。图中可看到,陆架泥的分布范围比陆架砂窄得多。主要的一类是发育于大河口的水下三角洲,并沿右侧海岸延伸至远端,最醒目的是典型的大河入海泥沙沉积体东海沿岸“粘土软泥”带,后来又细分为长江口水下三角洲泥区和浙闽沿岸流远端泥区。另一类是孤悬于陆架湾中部的泥区,如黄海中部向东南方向延伸的“粘土软泥”带,即后来细分出南黄海泥区和济州岛南部泥区,成因类型上有上升流沉积体或潮流场弱流区沉积体的讨论。

图2 秦蕴珊的《中国陆棚海的地形及沉积类型的初步研究》论文截图(载于:《海洋与湖沼》1963年第5卷第1期,第77页。)

小苏: 长江来源的泥沙输入通量是多少呢?

老海:位于河口上游端的水文站可按单向流断面通量公式长期测量平均输沙量,比如长江的大通水文站(图3)。1860年上海海关在长江口外吴淞口设置潮位站,1863年曾国藩主持自湖南至上海长江水道地形测量,1865年湖北汉口海关设置长江水位站后,长江流域现代测量体系在通航通商的压力下艰难启动。1921年,民国政府成立扬子江水道讨论会,长江干流的汉口、九江、湖口、大通等水文站开始施测水位、流量、含沙量,估算长江水沙通量。1937年因抗日战争中断,再经漫长的战后恢复,直至1950年代才形成长江全流域水文基本站网。自1953年开始大通水文站拥有输沙量和径流量的连续观测资料,至今已经70年了。1953−2010年间统计的大通水文站多年平均年输沙量为3.90亿吨。大通水文站的年均输沙量呈阶梯状下降,由1953−1969年的 4.98亿吨,1970−1985年的4.45亿吨,1986−2002年的3.40亿吨,经2003年三峡工程截流拦沙,2003−2016年已经降到年均输沙量1.40亿吨的第四阶梯。

小苏: 大通水文站以下为逐渐展宽的感潮河口,具有双向流与大宽深比的感潮河口,净输沙量计算精度明显受限于采样时空分布:一在时间序列上要满足多态历经条件,至少要完整地反映水沙之间的相干信号;二在空间分布要覆盖涨落潮分异的主槽与心滩边滩等特征地貌单元。1980年代能够组织的长江口多船同步25小时连续观测站,只能得到诸如“长江口的悬浮体主要向东南方向运移,北港是长江悬浮体向海输送的主要通道”的宏观认识。

老海:是的,水下地形冲淤变化研究因此成为当时关于现代河口过程研究的主要手段。对于冲淤变化较快的河口段,由于底床泥沙的高活动性及与河流入海悬浮泥沙的低交换率,挑战在于如何提高水下地形重复测量的频率和空间覆盖率。而对于缓慢淤积的长江口水下三角洲泥区和浙闽沿岸流远端泥区,却因定位仪器、水深测量仪器、参考基准面、潮位校正等诸多因素限制了历史地形图对比的精度,亟需引入更高精度的沉积速率测量方法。1963年,美国化学海洋学家Goldberg提出了210Pb测量海洋沉积物沉积速率方法。1980年6月9日,中国国家海洋局和美国国家海洋大气局签订的《海洋和渔业科学技术合作议定书》第一个实际执行项目“中美长江口及其附近陆架区沉积作用过程联合调查研究”正式进行。国家海洋局第二海洋研究所金庆明任中方首席科学家,美国弗吉尼亚海洋科学研究所John D. Milliman(图1)任美方首席科学家。在1980和1981年的联合研究航次上,美国北卡大学DeMaster与国家海洋局第三海洋研究所六室邹汉阳均选择应用210Pb测量于长江口水下三角洲泥区和济州岛南部泥区沉积作用研究。1982年邹汉阳等发表了第三海洋研究所β计数法沉积速率测量成果。DeMaster牵头的中美联合研究组,也在1983年杭州讨论会上发表了ɑ谱法沉积速率测量成果,接着又综合沉积岩芯的210Pb、234Th、结构构造分布特征,结合浅地层剖面记录,在1985年的《大陆架研究》专辑上发表了关于近百年来长江口及邻近陆架的现代沉积物的堆积速率、混合速率等沉积作用的定量分析论文,为中国海陆架泥沉积通量研究展示出一条新路。

小苏: DeMaster等和邹汉阳等的第一批沉积速率测量成果共十余站,中国的陆架面积那么大,了解陆架泥沉积通量图像还需更多的积累呀。

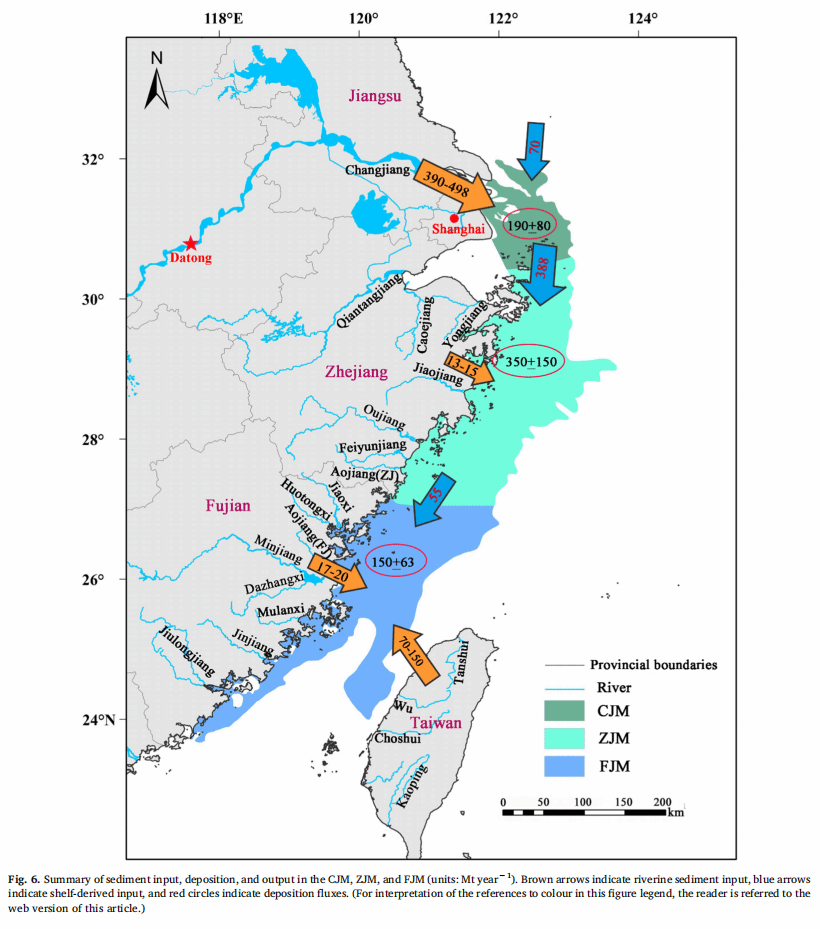

老海:长江口沉积作用的研究突破,迅速推动起国内海洋界的210Pb测量实验室建设风潮。基础扎实的厦门大学黄奕普团队和国家海洋局第三海洋研究所六室以同位素海洋学研究为中心,并侧重福建沿海细粒沉积区沉积速率的测量;装备齐整的台湾地球科学研究所扈自安专注于东海延伸至台湾海峡的长江口远端泥区;杭州的国家海洋局第二海洋研究所同位素实验室借活跃的工程应用项目,推进东海陆架与浙江沿海细粒沉积区的沉积速率测量;位于长江三角洲的南京大学与华东师范大学同位素实验室,则将力量集中在长江口水下三角洲与南黄海陆架。到了2018年,细心的贾建军等已经能够汇集起30余年来测量的246站210Pb沉积速率数据,整理出长江口水下三角洲泥区,以及由浙闽沿岸流远端泥区细分的浙江内陆架泥区和福建内陆架泥区关于细颗粒泥沙输入通量、沉积通量与输出通量的理想拼图(图3)。

图3 贾建军等的《Sediment accumulation and retention of the Changjiang (Yangtze River) subaqueous delta and its distal muds over the last century》论文截图,红星标记大通站位置(载于:《Marine Geology》2018年第401卷,第10页。)

小苏: 看!浙闽沿岸流远端泥区的东边界有两处舌状突出,一处在浙江的椒江河口以东,另一处由福建的闽江口向南跨过台湾海峡。为什么那里可以留下细颗粒沉积?

老海:关于陆架泥分布的控制因素,经典解释是沉降分异原理,后来国家海洋局第二海洋研究所董礼先等的东中国海陆架潮流场数值模拟结果,支持了位于M2分潮圆流点附近的弱流区有利于陆架泥区发育的观点。1984年,中国科学院海洋研究所胡敦欣根据东中国海陆架泥区与上升流区的空间相关性,提出了陆架泥区上升流成因假说。为了验证上述两种解释,庞重光等2004年运用同时考虑M2分潮潮流场和陆架环流的渤、黄、东海悬浮物输运与沉积数值模型,模拟的渤、黄、东海仅受悬移质影响的底质分布,与实测的泥区分布基本吻合,惟一缺憾是邻近O1和K1分潮圆流点的济州岛西南泥区模拟并不成功。不过该数值试验至少证明,陆架泥区优先发育于弱潮流和上升流现象并存的海域。浙闽沿岸流远端泥区上述两处舌状突出,一处位于毗邻浙东沿海上升流区的舟山群岛东南海域M2分潮圆流点弱流区,另一处位于毗邻平潭岛上升流区的台湾海峡中部M2分潮圆流点弱流区,显然均有利于陆架泥区优先发育与拓展。

小苏: 台湾岛西岸山溪性河口来源的泥沙输入通量并不小,但图2中台湾岛西岸与浙闽沿岸流远端泥区还隔着一定宽度的空白带。记得彰化浅滩北侧就是弱流区,为什么还留不住细颗粒泥沙?

老海:同样的现象也见于大河口。长江口河口段的悬浮泥沙与拦门沙沉积的交换率很低,就像1983年杨作升和Milliman所比喻的“小潮期间的河口就像一沉淀池,大潮期间河口就象一排水管”一样,仅仅其中的粗颗粒被截留沉积了。而到了口外海滨段的悬浮泥沙却能大量参与长江口水下三角洲泥区的供沙和造床过程,形成的交换率高于0.9的“泥库”。高浓度细颗粒泥沙群体沉降,以及含泥底床起动速度明显增大等粘性泥沙非线性特征,又进一步强化了河口段与口外海滨段的细颗粒泥沙沉积率差异。台湾岛西岸山溪性河口带来的高沉降速率粗颗粒,在河口段甚至口外海滨段积累了更可观的粗颗粒沉积,比例相对较低的细颗粒沉积,又因为粘性泥沙非线性特征更难以保存下来。继高树基等2004年报道了台湾浊水溪外洪季短暂存在的河口泥质沉积体,2011年扈自安等又显示了高含短半衰期核素7Be的河口新淤泥质沉积体,保存期只有两三个月。他们都认为,波浪、潮汐和水流的作用明显阻止了细颗粒泥沙的沉积与保存。

小苏: 那么,台湾岛西岸山溪性河口的“泥库”在哪里?

老海:这就是2000年代Milliman与台湾大学和“中央”研究院关于台湾海峡沉积作用的合作研究主旨。2008年,刘敬圃等借助横跨台湾海峡的浅地层剖面探测,揭示了一个厚达50米并以粉砂为主的三角洲前缘斜坡沉积体。沉积相分析表明,这是一组以浊水溪为代表的台湾岛西岸山溪性河口来源的全新世堆积体。根据X光衍射矿物分析,胥可辉等又于2009年进一步证明该三角洲前缘斜坡沉积的中粉砂和极细砂颗粒以台湾西岸山溪性河口来源为主,但粘土颗粒却以千余公里外的长江来源为主。2011年,扈自安等根据台湾海峡沉积物的137Cs/210Pbex活性比分布,判断人类大气层核试验高峰以来,流域滞留时间较长的长江来源细颗粒对该三角洲前缘斜坡沉积的影响已经相当小。看来,台湾岛西部来源“泥库”和来自长江主要来源沉积的过渡是渐变的,并且存在时间变化。

小苏: 2020年,中国科学院海洋研究所李安春在《海洋与湖沼》上发表了一篇关于东海内陆架泥质沉积体的综述。文中的图2介绍了沿着40-50m等深线7个岩芯8ka以来东海内陆架泥质沉积体的沉积速率:5-8ka BP是快速沉积阶段;2-5ka BP为低沉积速率阶段;晚近的0-2ka BP又是另一个高沉积速率阶段,它的影响机制是什么?

老海:全新世高海面以来陆架沉积速率的“U”型分布规律,在渤海、黄海和东海都出现了,但不同视角出发的研究者,解释是不一样的。从动力-沉积-地貌系统视角,我更愿意将5-8 ka BP的快速沉积阶段,解释为海侵后的潮汐沉积体调整,主要的沉积物来自海侵前地貌体的改造,调高补低,以塑造与海平面上升后的潮波运动相匹配的地貌体。图中各岩芯该阶段的沉积速率峰值分布年代相对分散,可能支持该观点。而0-2 ka BP的高沉积速率阶段,是在长江口花了4 ka为巨大的河口湾空间捕获和充满沉积物以后,“泥库”向内陆架外移的产物,各岩芯该阶段沉积速率峰值分布年代,呈现由北向南具有逐渐滞后的趋势。正如2016年刘运令和高抒等比较了与黄河、长江和珠江相关的远端泥沉积特征后,概括性地引伸出了“在区域尺度上,与大河相关的远端泥形成时间取决于河口形态演变和泥沙输出通量”的结论一样。

参考文献

秦蕴珊:《中国陆棚海的地形及沉积类型的初步研究》,载于:《海洋与湖沼》1963年第5卷第1期,第71-85页。

Hu Dunxin, 1984. Upwelling and sedimentation dynamics I. The role of upwelling in sedimentation in the Huanghai Sea and East China Sea - A description of general features. Chinese Journal of Oceanology and Limnology. 2(01):12-19。

董礼先, 苏纪兰, 王康墡:《黄、渤、东海潮流场及其与沉积物搬运的关系》,载于:《海洋学报》1989年第14卷第2期,第81-90页。

水利水电科学研究院《中国水利史稿》编写组:《中国水利史稿 下册》,水利电力出版社 1989版。

张立先编著:《民国三峡记忆 扬子江峡谷计划筹备始末》,中国三峡版社 2017版。

水电部长江流域规划办公室水文局:《长江流域水资源评价》,1986版。

应铭,李九发,万新宁,沈焕庭:《长江大通站输沙量时间序列分析研究》,载于:《长江流域资源与环境》2005年第14卷第1期,第83-87页。

Jianjun Jia, Jianhua Gao, Tinglu Cai, et al., 2018. Sediment accumulation and retention of the Changjiang (Yangtze River) subaqueous delta and its distal muds over the last century. Marine Geology. 401, 2-16。

张立人,谢钦春:《长江口悬浮体的运移格局及其沉积过程》,载于:《东海海洋》1984年第2卷第3期,第36-44页。

邹汉阳,苏贤泽,余兴光,等:《210Pb法测定东海大陆架现代沉积速率》,载于:《台湾海峡》1982年第1卷第2期,第30-40页。

DeMaster, D.J., Mckee, B.A., Nittrouer, C.A., Qian, J.C., Cheng, G.D., 1985. Rates of sediment accumulation and particle reworking based on radiochemical measurements from continental shelf deposits in the East China Sea. Continental Shelf Research 4 (1–2), 143–158。

庞重光,白学志,胡敦欣:《渤、黄、东海海流和潮汐共同作用下的悬浮物输运、沉积及其季节变化》,载于:《海洋科学集刊》2004年第46期,第32-41页。

朱学明,鲍献文,宋德海,等: 《渤、黄、东海潮汐、潮流的数值模拟与研究》,载于《海洋与湖沼》2012年第43卷第6期,第1103-1114页。

Sen Jan, Yu-Huai Wang, Dong-Ping Wang, Shenn-Yu Chao, 2004. Incremental inference of boundary forcingfor a three-dimensional tidal model: tides in the Taiwan Strait. Continental Shelf Research 24,337-351。

杨作升,John D. Milliman:《长江入海沉积物的输送及其入海后的运移》,载于:《山东海洋学院学报》1983年第13卷第3期,第1-11页。

刘红, 何青, Gert Jan Weltje, 陈吉余:《长江入海泥沙的交换和输移过程——兼论泥质区的“泥库”效应》,载于:《地理学报》2011年第66卷第3期,第291-303页。

李炎,王亚琴,林以安:《运用分粒级的泥沙垂线分布分析长江口泥沙絮凝沉降特征》,载于:《海洋工程》1994年第12卷第4期,第73-78页。

Kao, S. J., S. Jan, S. C. Hsu, T. Y. Lee, and M. Dai, 2008: Sediment budget in the Taiwan Strait with high fluvial sediment inputs from mountainous rivers: New observations and synthesis. Terr. Atmos. Ocean. Sci., 19, 525-546。

Chih-An Huh, Weifang Chen, Feng-Hsin Hsu, et al. , 2011. Modern (<100 years) sedimentation in the Taiwan Strait: Rates and source-to-sink pathways elucidated from radionuclides and particle size distribution. Continental Shelf Research 31, 47-63。

J.P. Liu, C.S. Liu, K.H. Xu,et al. , 2008. Flux and fate of small mountainous rivers derived sediments into the Taiwan Strait. Marine Geology 256, 65-76。

Kehui Xu, John D. Milliman, Anchun Li, et al. , 2009, Yangtze- and Taiwan-derived sediments on the inner shelf of East China Sea. Continental Shelf Research 29, 2240-2256。

李安春,张凯棣:《东海内陆架泥质沉积体研究进展》,载于:《海洋与湖沼》2020年第51卷第4期,第705-727页。

Yunling Liu, Shu Gao, Ya Ping Wang, et al. , 2016. Distal mud deposits associated with the Pearl River over the northwestern continental shelf of the South China Sea. Marine Geology 347, 43-57。

文| 李炎