小苏: 2023年10月7日,厦门大学海洋气象与气候变化研究中心揭牌仪式暨2023年度学术委员会会议在厦门举行。史大林副校长在致辞中表示,中心的成立是厦门大学在海洋气象与气候变化领域迈出的重要一步。我们的前辈们在海洋气象领域曾经留下什么足迹?

老海:台湾海峡两岸是华南先民探索大洋的启航地,两岸同胞最早定义了“飓”与“颱”。清康熙诸罗县志卷一称:“飓無定期,舟人视視风隙以來往;五六七八月应南风颱发,則北风先至,转而东南,又转而西南乃止”,已将具大型旋转风系的“颱”,与可惧的风“飓”区分开来。从闽南方言的“风颱”和“颱风”,16世纪葡萄牙探险家平托述及华南沿海的“taifun”,清初闽台志书始录的新字“颱”,以至目前通用的中文“台风”和英文“typhoon”,词源均应出自活跃于海峡两岸的航海界。

小苏: 我国的海洋气象观测是什么时候开始的?

老海:应归功于中国海关气象观测网的推动。1853年上海小刀会起义,受参与镇压的英、法、美列强胁迫,清廷于1854 年在上海始设聘任外籍官员掌控的海关税务司。第二次鸦片战争后,列强又强要清廷在厦门等通商口岸均设立海关税务司,以控制战争赔款的解运。1863年英人赫德继任总税务司后,将海关功能从单一的征税扩大到军事、政治、经济、外交、科学、文化、教育等各个领域。针对航行安全保障需求,赫德于1869 年末发出28号通札,要求在各海关和灯塔所在地建立气象站,开展海洋气象观测。在厦门,海关气象站选址刚于1871年点火的东碇岛灯塔,于1874年启动简易观测;1881年开始汇总上海徐家汇天文台提供气象预报服务;1886年成立厦门海关测候所,负责业务化气象观测记录;1897年起气象观测实时电报上海徐家汇天文台和香港皇家天文台。1903年为配合港区海图测量,厦门海关在鼓浪屿江心礁(旧称港心礁)设立验潮水尺,1907年移至鼓浪屿鹿礁(旧称塔仔)设立正式潮位站,并在水下岩石面上埋设了鼓浪屿海关基准点高程(厦门高程)永久性水准原点。1949年后,海关气象观测网停办,业务分别移交新中国的气象部门与海洋部门。整个开办期间,海关气象观测网先后在沿海沿江地区建立了70 多个气象观测站,其中40 多个气象观测站的记录时间超过 30 年。

小苏: 海关气象观测网如何组织台风天气预报?

老海:海关气象观测网各站向上海徐家汇天文台发送气象资料(1892年又增发至香港天文台以及其他远东地区气象台),由天文台负责汇总分析,发布天气预报,各海关气象站再执行大风信息警报任务。被称为中国第一张台风路径图的“1879年7月31日台风路径图”,就是上海徐家汇天文台能恩施神父根据海关气象观测网数据绘制的。1887年,厦门海关将航行信号旗移至鼓浪屿升旗山顶,台风来临时悬挂代表大风等级的“风球”,以示警报(图1)。1903年起,厦门海关测候所也发布本地天气预报。

图1 鼓浪屿升旗山(1900年)(载于:周旻 黄绍坚:《鼓浪屿百年影像》 2017年 第229页。)

小苏: 厦门大学什么时候开始组织海洋气象观测?

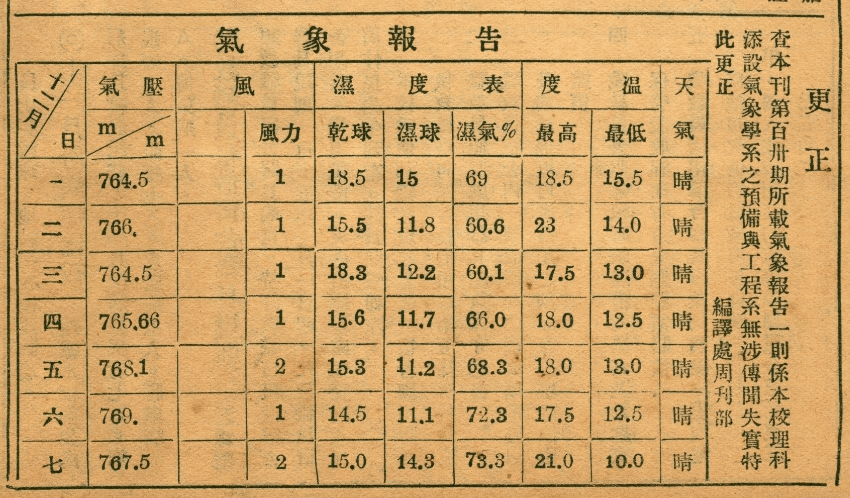

老海:为筹建气象学系,厦门大学先行在位于现上弦场的化学大楼三楼设立厦门大学气象台,于1925年10月1日开始观测。李英标教授首担台务,许耀宗、林衍庆、傅维良先后任观测员。气象台配备气压、气温、蒸发、湿度、雨量等自记仪器,以及风速风向、辐射、日照、测云、测雷等一系列非自记仪器,观测成果每日在校园张贴公布,并电话口传当地报刊刊登,每周在校刊汇总报告(图2),每年汇编成册与同行交流。

图2 1925年12月,《厦大周刊》第131期发布的厦门大学气象台第一份气象周报截图。注意右侧“更正”中称“系本校理科添设气象学系之预备”!

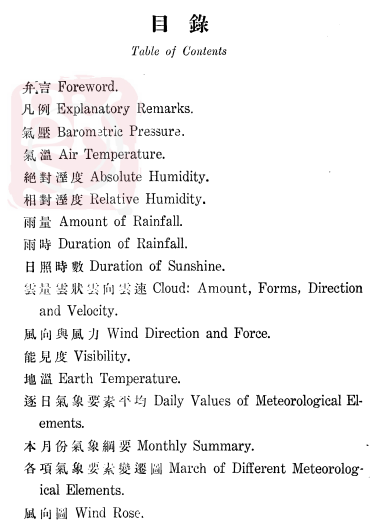

1927年余青松教授担任筹备主任,又增设了天文仪器陈列室。1929年余青松前往南京主持紫金山天文台建设后,台内工作由傅维良独任。1934年气象台获教育部补助,聘任气象研究所杨昌业先生主持台务。1935年4月始,气象日报增由海军无线电台代发。1935年9月为纪念厦门大学气象台观测十周年,气象台整理出版了《厦门大学十年之气象》系列的气象学统计研究成果。1936年,气象月报始以《厦门大学气象台月刊》正式发布(图3)。

图3 《厦门大学气象台月刊》1936年第11卷第4期目录截图

小苏: 厦门大学气象台发布海洋气象预报吗?

老海:一直朝着这个目标努力着。1931年关于厦门大学气象台工作的总结中,已经规划发展具有台风预报能力的完备气象台。1936年,杨昌业在《厦大校刊》第11期的“讨论”栏目中再次疾呼,将厦门大学气象台升级成为具有海洋气象地面观测、高空测候、天气预报能力的头等测候所:“自上海乘轮至香港航程凡2823里,除上海有徐家汇天文台及香港皇家天文台均为头等测候所阶级外,中间则付之缺如矣。厦门大学气象台尚不到二等测候所阶级,而况上海与香港二台,均操诸外人之手乎!...... 所以欲在上海香港间设立一等测候所,当以厦门为最适宜。......气象学确为最实用最合建设人才之科学,在大学课程中应列为中心课程。气象设备亦应列为大学设备中之中心设备”。然而1937年抗日战争全面爆发,厦门大学先借办于鼓浪屿公共租界,接着动迁至闽西长汀,未能随迁山区的气象仪器只好暂存鼓浪屿。1938年5月10日,侵华日舰炮火摧毁厦门大学气象台所在的化学大楼,积累了12年气象观测记录的厦门大学气象台海洋气象预报之路,戛然中断于战火中。

小苏: 新中国的台风预报系统是如何运作的?

老海:1949年12月中央军委气象局成立,开始接管气象观测与预报机构。1950年12月11日,中国科学院、中央军委气象局组成的“上海市军事管制委员会徐家汇及佘山天文气象台管理委员会”接管了法国天主教耶稣会建于1872年的徐家汇天文台。因受到美国势力对第一岛链实时气象资料严密封锁,要准确预报海上台风活动,难度相当大。1959年8月23日,5903号台风在厦门登陆,最大风速达60米/秒,由于台风路径预报偏差,防备不得力,带来了严重的经济损失和人员伤亡。时任福建省委第一书记叶飞遂赴省台预报室,听取了关于福建沿海缺乏探测手段,缺少海上资料,而国外用雷达可以探测台风的汇报后,在财政极为紧张的情况下,决定专门拨出10万美元外汇,购买两台英国德卡41型3cm波段船用导航雷达。1961年5月1日,福建在全国率先建成气象雷达站,一部德卡41型固定式雷达在福州乌山投入使用,另外一部则每年6-9月台风高发期在东山岛承担机动监测任务。气象雷达站的投入使用,为台风路径监测与暴雨跟踪预报提供了一个强有力的监测工具。1969年夏,中国科学院大气物理研究所通过一台“自行研制的简陋设备”,第一次接收到美国艾萨(ESSEA)气象卫星传输的云图。1970年福建省气象台也开始接收艾萨云图,卫星云图分析成为台风路径监测预报的一个重要技术手段。

小苏: 1971年10月25日恢复中华人民共和国在联合国的合法权利,1972年2月24日,世界气象组织承认中华人民共和国的代表为中国的唯一合法代表。1973年中央气象局划归国务院建制,北京被正式批准成为基于世界天气监测网的全球电信系统(GTS)的亚洲区域通信枢纽。参加世界气象组织气象信息共享系统后,我们的台风监测与预报能力有了什么提升?

老海:1980年中国提议,亚太经社理事会/世界气象组织 ESCAP/WMO 台风委员会决定,台风委员会成员通力合作,在西北太平洋及南中国海海域实施台风业务试验(Typhoon Operational Experiment,TOPEX)。1981年至1983年,我国沿海众多地面观测站、高空探测站和雷达站参加了这个历时3年的试验,地面观测站和雷达站针对台风开展每小时一次的加密观测,高空探测每天增加两次,为研究近海台风的发生、发展规律和复杂路径预报,探索登陆台风的结构和暴雨预报提供了极为宝贵的探测资料。2001年,中国气象科学研究院主持发展代号为 GRAPES 的新一代业务数值预报系统,上海台风研究所在此基础上发展了台风业务预报模式(GRAPES-TCM),台风预报业务迈进了数值时代。

小苏: 我国的风暴潮预报系统又是如何建立起来的?

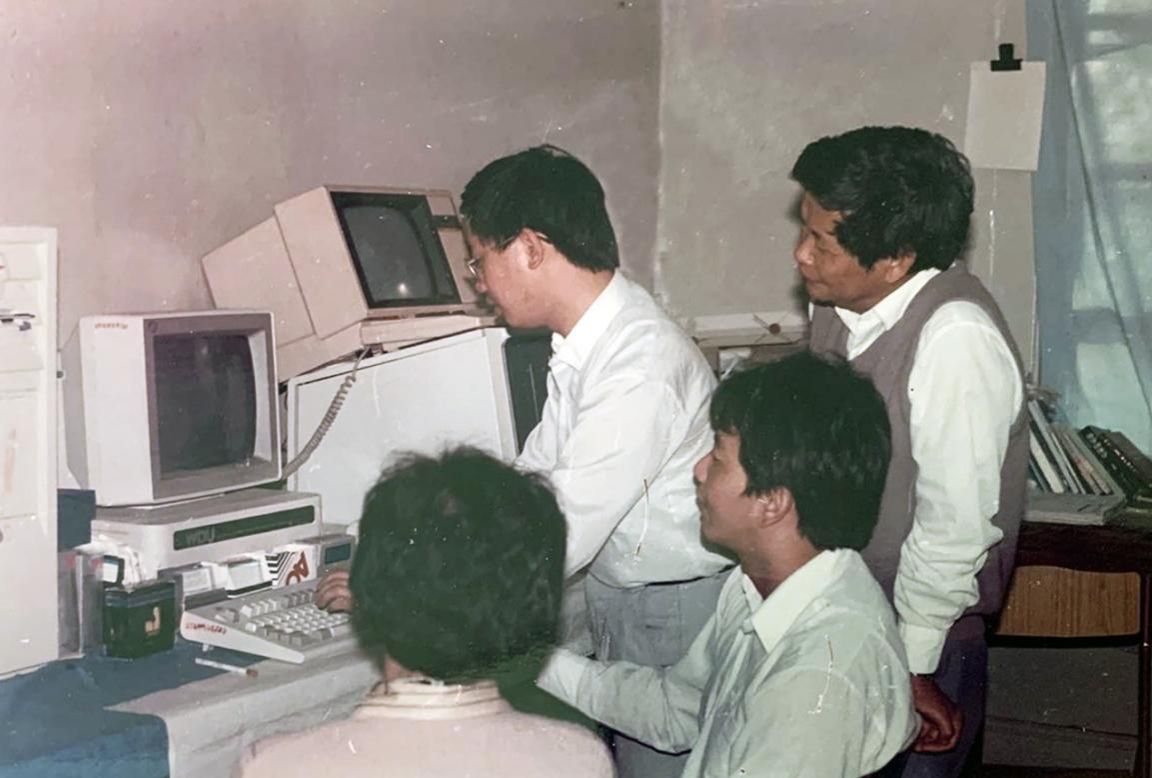

老海:1960年代,我国发生了在汕头牛田洋6903号台风等几起重大风暴潮灾害,造成了严重损失。新组建的国家海洋局十分重视,积极联合海洋界科研力量,创建风暴潮灾害预警预报能力。1971年起委托国家海洋局第三海洋研究所、山东海洋学院等海洋研究机构组织风暴潮研究工作,一边开发经验预报方法,一边开始风暴潮动力机制的理论研究。山东海洋学院秦曾灏与冯士筰在《中国科学》上发表的《浅海风暴潮动力机制的初步研究》,是该时期的代表性理论研究成果。1977年国家海洋环境预报中心牵头建立风暴潮预报协作组,开展风暴潮的数值模拟科研会战,预报区域覆盖整个沿岸海区。厦门大学陈金泉等(图4)在《厦门大学学报》上发表的《台风暴潮及其预报的探讨》和《我国东南海岸台风暴潮逐时预报的动力学模式》,山东海洋学院孙文心等在《海洋学报》和《山东海洋学院学报》上发表的《超浅海风暴潮的数值模拟》系列论文,海洋三所吴培木等在《海洋学报》上发表的《台湾海峡台风暴潮非线性数值计算》等,成为中国海风暴潮预报数值模式的第一批代表性研究论文。1986年旨在建立第一代风暴潮数值预报模型的七五攻关专题启动,山东海洋学院研制长江以北的风暴潮数据值预报模型,厦门大学与中科院海洋所研制长江口以南风暴潮数值模型,这些模型共同构成了中国第一代风暴潮数值预报模型。在国家海洋环境预报中心的试运行表明预报精度达到了预期的要求,这些模型具有合理性、先进性、稳定性与可靠性,代表着中国业已迈入风暴潮业务化数值预报时代。

图4 1990年代的厦门大学“得奖专业户”海洋数值模式团队(右起:陈金泉、潘伟然、商少平、林麒)。 陈金泉教授(1935-2021年),福建南安人。1958年毕业于山东大学海洋系物理海洋学专业,随后到厦门大学任教。曾任中国海洋湖沼学会水文气象学会副理事长,中国风暴潮与海啸研究会副主任委员。1990年获中华人民共和国人事部颁发的“国家有突出贡献的中青年专家”称号,1991年起享受国务院颁发的政府特殊津贴,2019年获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。(谢燕双供图)

小苏: 做为中国第一代风暴潮数值预报模型的重要承研单位,厦门大学后来又为风暴潮预报作出什么新贡献?

老海:新的贡献在于适应数字时代的区域快速精准响应需求。2002 年,科技部同意在福建省建立“台湾海峡及毗邻海域海洋动力环境实时立体监测系统”项目示范区,明确“示范区建成后,纳入福建省数字福建范畴,进行业务化运行”。在福建省海洋与渔业局主持下,厦门大学洪华生和商少平组织了来自厦门大学、国家海洋局海洋技术研究所、福州大学、国家海洋局第三海洋研究所、福建省水产研究所、福建海洋研究所、福建省海洋预报台和福建省海洋环境与渔业资源监测中心等单位的专家,调查福建省海洋监测系统现状,分析海洋管理信息系统和海洋防灾减灾需求,研究国内外海洋动力环境监测系统经验,编写出《台湾海峡及毗邻海域海洋动力环境实时立体监测系统福建示范区建设方案》。其信息服务系统的风暴潮信息服务模块,要求厦门大学商少平和张文舟等针对台湾海峡及毗邻海域特殊地形和复杂的水动力环境,研发出双向嵌套网格风暴潮—天文潮耦合数值预报模式。这个模块的超越,是以防汛需求为导向研制出来的。研制团队起先将全部注意力放在如何提高三要素的预报准确度上,他们采用了双向嵌套网格风暴潮-天文潮耦合数值预报模式,成功地将增水量预报准确度从 50 厘米提高到 20 厘米。可是进入试运行的实战阶段,从台风警报到警报解除,虽然张文舟等夜以继日坚守在值班终端前,但是从中央气象台发布台风路径预报参数,到福建算出风暴报潮预警三要素,最快也只能半个小时。带着这样一个第一代系统,商少平领队代表省海洋渔业局参加福建省防汛指挥部值班。他回忆道,面对坐镇指挥的副省长,半个小时内不断地接到前线的追询,等着我们算出需要组织撤退的区域和时间,即使在空调房内仍会紧张得大汗淋漓。但经过多场“大汗淋漓”所激发的灵感却有惊人创造力,到了 2008 年台风季节,他们推出第二代系统投入业务化试用,竟然“在个人计算机上不到 2 分钟可完成基于台风路径预报概率圆多达 2700多条路径的风暴潮增水集合预报,实现对福建沿岸37个万亩海堤的漫堤预警”,“模型检验结果显示本文建立的模型对福建沿海风暴潮的模拟是比较成功的,平均绝对误差为 21.2 cm,模拟结果与实测结果变化基本一致”!接下来的整整 10 年有余,福建省海洋预报台的值班台长,再也不用在前线追询时大汗淋漓了!

小苏: 科学技术就是生产力!厦门大学的这个风暴潮预报系统用了什么新技术?

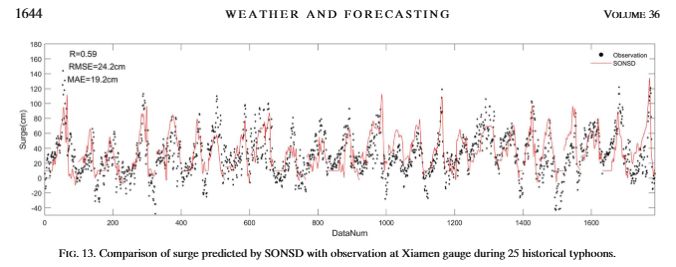

老海:可惜商少平团队没有及时给他们的“法宝”起个响亮且吸引用户的好名字。谢燕双 2009 年的学位论文上称之为“基于风暴潮增水数据库的查算方法”;2015年又给它戴上长长的帽子:“一种基于台风路径预报概率圆的风暴潮集合预报模式和基于假想台风增水数据库的风暴潮增水快速预报算法”;直到 2021年,详细流程才以“基于数值情景数据库的搜索优化技术的快速风暴潮集合预报”为题在《Weather and Forecasting》期刊发表(图5)。其实,言必称人工智能的今天,将该“法宝”归为基于物理模型的机器学习集合预报技术更合适。

图5 谢燕双等《基于数值情景数据库的搜索优化技术的快速风暴潮集合预报》论文截图(载于:《Weather and Forecasting》2021年第36卷,第1644页。)

参考文献

竺可桢:《说飓风》,载于:《科学》1922年第7卷第9期,第883-894页。

[荷兰]施古德著,吴世旭译:《Taifun(台风)词源》,载于:《文化学刊》2018年第1期,第35-38页。

杨萍,王志强:《中国近代海关气象的发展及启示》,载于:《阅江学刊》2019年第6期,第24-32页。

许文心:赫德海关气象网络的构建与转移(1869—1882),载于:《海关史》2022年第43卷第2期,第67-82页。

《气象台》,载于:《厦门大学十年纪念刊》1931年4月6日,第93-95页。

杨昌业:《厦门大学气象台应否扩充成头等测候所?其实施方案如何?》,载于:《厦大校刊》1936年第11期,第25-31页。

《钮叙凯:情定气象四十载》,载于:《中国气象报》2019年10月23日。

王才芳:《中国与世界气象组织》,载于:《中国气象报》1997年2月24日。

陈联寿:《热带气旋研究和业务预报技术的发展》,载于:《应用气象学报》2006年第17卷第6期,第672-681页。

冯士筰:《风暴潮的研究进展》,载于:《世界科技研究与发展》1998年第20卷第4期,第44-47页。

秦曾灏,冯士筰:《浅海风暴潮动力机制的初步研究》,载于:《中国科学》1975年第1期,第64-78页。

陈金泉:《台风暴潮及其预报的探讨》,载于:《厦门大学学报》1977年第2期,第16-44页。

陈金泉,陈光:《我国东南海岸台风暴潮逐时预报的动力学模式》,载于:《厦门大学学报》1980年第1期,第32-45页。

孙文心,冯士筰,秦曾灏:《我国东南海岸台风暴潮逐时预报的动力学模式I》,载于:《海洋学报》1979年第1卷第2期,第193-211页。

孙文心,秦曾灏,冯士筰:《超浅海风暴潮的数值模拟II》,载于:《山东海洋学院学报》1980年第10卷第2期,第7-19页。

吴培木,许永水,李燕初 等:《台湾海峡台风暴潮非线性数值计算》,载于:《海洋学报》1981年第3卷第1期,第28-43页。

袁东星,李炎,洪华生:《春潺入海—厦门大学环境科学的成长》,厦门大学出版社 2023版。

XIE Yanshuang, SHANG Shaoping, CHEN Jinquan, et al., 2021. Fast storm surge ensemble prediction using searching optimization of a numerical scenario database, Weather and Forecasting 36:1629-1648, DOI: 10.1175/WAF-D-20-0205.1.

文| 李炎