小苏: 我们野外站的简介中写道:“2021年10月,台海站依托海洋科学、生态学等国家“双一流”学科和海洋科学、环境科学、水生生物学等国家级重点学科,整合了厦门大学在台湾海峡上升流生态系统、红树林等滨海湿地生态系统长期综合观测和定位研究等优势力量,获科技部批准成为国家生态系统野外科学观测研究站”。台湾海峡上升流生态系统在野外站建设中占有重要的地位,东山实验场的观测断面就在其中最为活跃的闽南上升流。沿着“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去”之灵魂三问,我们一起来回顾闽南上升流系统的存在、来源与归宿吧。

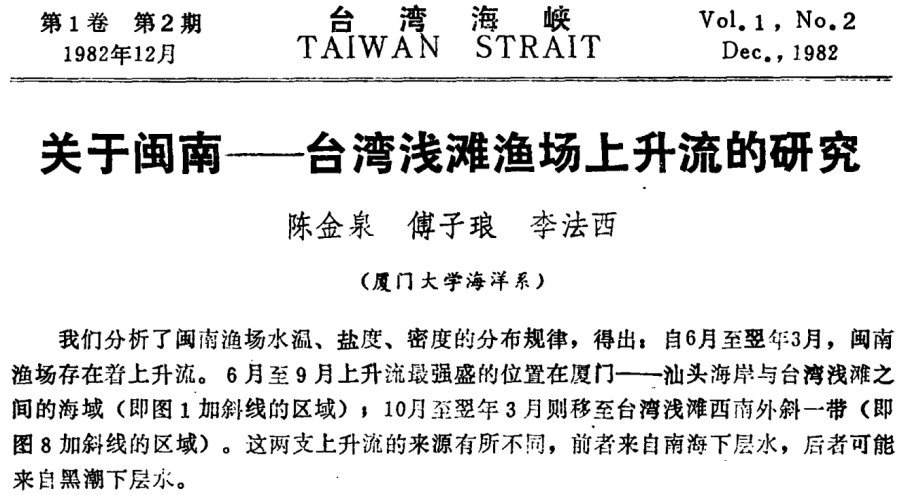

老海:教科书描述的典型上升流结构是沿着平直陆架海岸发育的。比如在北半球陆地东海岸的陆架海域,北向风(南风)驱动了将表层水推离海岸的埃克曼输送,岸边的表层水就被较冷的陆架水所替代,并在较深处形成次表层补偿流,从而形成上升流。闽南沿海面对台湾海峡南口的西水道,需越过水道以及后面宽广的台湾浅滩才抵达外陆架,这种非典型地貌的陆架是否也存在上升流?1975-1978年,闽南渔场海洋鱼类资源调查队组织了“闽南—台湾浅滩渔场鱼类资源调查”,厦门大学海洋系陈金泉等于1982年在《台湾海峡》上发表了《关于闽南—台湾浅滩渔场上升流的研究》论文,分析了台湾海峡水温、盐度、密度时空分布的历史水文观测记录,得出6月至9月在厦门—汕头海岸与台湾浅滩之间存在强盛的上升流,其动力学因素包括底层海流爬升作用以及风生海流引起的海水涌升运动,依此估算的上升流量级为10-5m/s。另外在台湾浅滩南部外斜,也存在一个量级相当但发育历时更长的上升流。联系到历史海洋化学观测数据常见的高营养盐中心,论文提出“这一上升流的存在是闽南渔场之所以成为渔场的一个十分重要的因素”,吹响了观测与研究台湾海峡上升流的强弱、变化及位置变动的集结号。

图1 陈金泉等的《关于闽南—台湾浅滩渔场上升流的研究》论文截图(载于:《台湾海峡》1982年第1卷第2期,第5页)

小苏: 是呀,厦门大学映雪楼的号声集合起一支潜心台湾海峡上升流研究的队伍。野外站简介中就谈到了“1980年代末,厦门大学系统地开展台湾海峡上升流生态系统的调查与研究,出版了我国第一部上升流生态系统研究专著,构建了国内领先且最早业务化运行的海洋环境实时立体监测系统”。

老海:在国家教委和福建省的支持下,由厦门大学洪华生、丘书院,福建海洋所阮五崎,福建省水产所洪港船领衔的“闽南—台湾浅滩渔场上升流生态系统”项目于1987年开始实施,通过三年内9个航次现场调查及实验室分析,针对闽南—台湾浅滩渔场上升流的形成、时空变化及其与渔场的关系,探讨该上升流海区的生物生产力和生物地球化学循环的特点,出版了一本103万字的上升流研究专著《闽南—台湾浅滩渔场上升流区生态系研究》,并于1991年得到福建省科技进步一等奖,1992年获得国家科技进步三等奖。首次围绕台湾海峡上升流系统的“有组织科研”,从立项、实施、验收到获奖,一气呵成。紧接着,洪华生继续带领团队争取到国家教委、基金委、科技部和福建省多方的支持,从1994年立项的“台湾海峡及其邻近海域生物生产力及其调控研究”,1997年“台湾海峡生源要素生物地球化学过程研究”,2003年“台湾海峡及其毗邻海域海洋动力环境实时立体监测系统福建示范区”,2004年“台湾海峡上升流浮游植物对海洋环境年际变化的响应”,到2013年立项的“极端天气下台湾海峡动力环境演变与生态响应”于2017年结题,前前后后三十年,对台湾海峡上升流生态系统组织了水文、化学和生物过程的持续观测与研究。

小苏: 三十年的上升流系统跟踪观测与研究!学海而至海,确是场持久战。

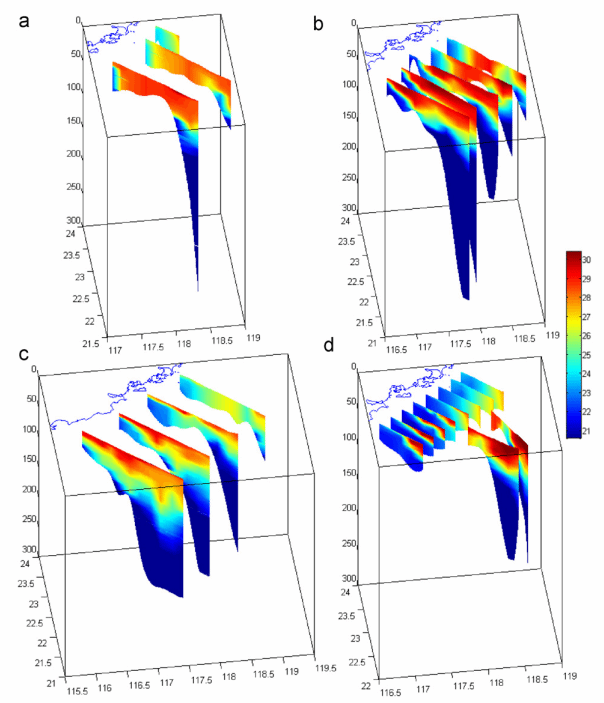

老海:上升流系统的强弱、变化及位置变动等规律,有昼夜周期,有潮周期,有天气过程的,有年周期,也有年际,甚至年代际等不同时间尺度的信号。研究团队最早启动的是认识上升流年周期变动特征的季节大面观测。接着在每年的上升流发育季节又组织固定断面观测,了解其年际变动及其控制因素(图2)。1990年代末又加入了逐日海面水温和水色卫星遥感观测数据,利用夏季西南季风爆发后副热带高压控制的晴好天气时段,观测通常持续7-12天的上升流事件位置和强度的动态过程。2005年福建示范区设置于龙海和东山两站的高频地波雷达运行后,又能够利用以每10分钟一组的海流大面分布观测数据,全天候捕捉伴随上升流事件发展、成熟至衰退过程的埃克曼离岸输送变动及其与风场和潮流的相互作用。

图2 胡建宇等的《Variable temperature, salinity and water mass structures in the southwestern Taiwan Strait in summer》论文截图。台湾海峡西南部海域水温断面分布:(a) 2004年7-8月航次;(b) 2005年7月航次;(c) 2006年6-7月航次;(d) 2007年7月航次的》(载于:《Continental Shelf Research》2011年第31卷,第S18页。)

小苏: 关于闽南上升流的存在性,跨学科和跨尺度观测获得了哪些更深入的认识?

老海:三十年观测与研究的不少亮点,曾汇集在《大陆架研究》刊物2011年《台湾海峡南部上升流生态系》专辑与国际同行们见面:现场与遥感相结合的系统观测发现,台湾浅滩南部上升流的终年存在;长序列观测数据与数值模型相结合的物理海洋学分析发现,台湾海峡存在的近岸季风驱动和浅滩地形诱导两类上升流机制,再叠加上潮混合作用贡献,共同支持着上升流中心区冷水的表层露头;生物地球化学与生态系统结构功能的同步观测与研究揭示,该上升流系统具有生产力高、食物链短、营养盐和碳循环快、能量转换效率高的生态特征;综合海洋生态环境与渔业资源的调查成果,可以确定闽南-台湾浅滩渔场是个上升流渔场。

小苏: 长期承担我国陆架断面调查的国家海洋局,研究人员们关注的空间尺度更大。1989年,海洋三所李立等根据1984年夏季调查期间出现在东山岛北侧的闽南上升流中心区,与紧贴粤东海岸的粤东上升流中心区在理化特征及其分布均有明显差异,推测闽南上升流应源于台湾浅滩东侧的澎湖水道,与源自台湾浅滩西侧内陆架的粤东上升流之间,可能被台湾海峡南口西水道在东山岛附近的浅区所分隔。

老海:台湾海峡南口西水道的浅区就在东山实验场与兄弟屿的连线上,最大水深仍有30m左右,但比水道两端的40-50m水深已经明显变浅了。海洋三所吴日升等认为,南海北部陆架夏季上升流同属一个海盆尺度的上升流系,但至沿岸呈现为时间和空间上并不是均一的若干个中心。香港科技大学甘剑平等运用三维数值模型的模拟研究解释道,南海北部陆架的上升流中心是由于底层高密水的上坡平流强化形成的,当底层高密水向岸推进至台湾浅滩西侧那种等深线间距逐渐加宽的内陆架时,随即被内陆架上快速形成的上升流送到其下游,最终在沿岸岬角的背流侧露头。显然,进入台湾浅滩西侧内陆架的上升流要经历相对长程的输运和扩散。另一方面,南海北部陆架西南季风驱动的沿岸流系引导珠江和韩江的河口羽流进入该海域,羽流中的浮力效应反过来又显著地调节了上升流循环。汕头大学陈兆云等2019年运用一个理想数值模型试验,揭示上升流和河口羽流的耦合动力学与层化条件密切相关,当层化较强时,被推离海岸的羽流主轴流速较快,两侧垂向速度较低,而紧贴海岸浅水区的上升流明显强化,又为东北向进入台湾海峡南口西水道的上升流导入了河口羽流的贡献。

小苏:看来由粤东方向进入的上升流水体掺入一些河口羽流理化特征,比如高氮低磷的营养盐特征,那么从澎湖水道方向进入的上升流水体呢?

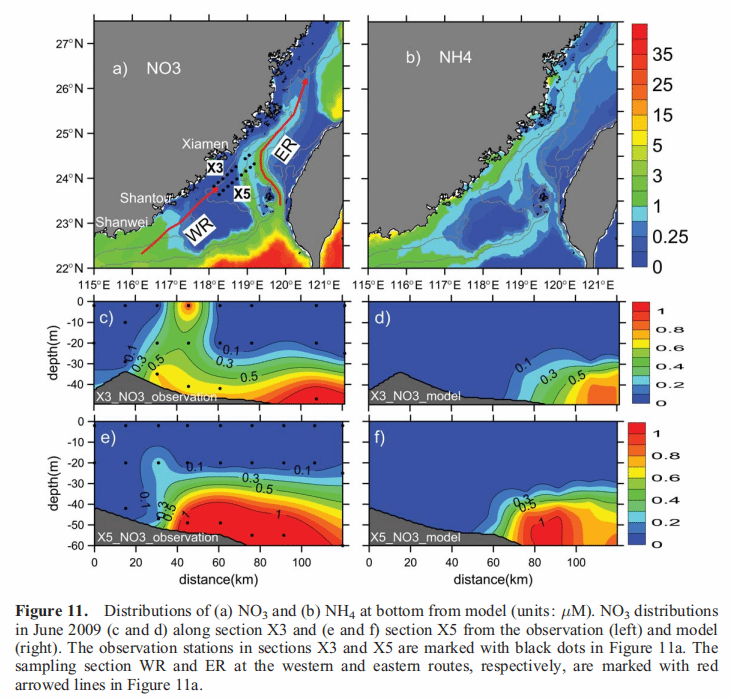

老海:厦门大学在2004年夏季、2005年夏季和2006年夏季3个航次中,均对台湾海峡南口西水道低温、高盐、高颗粒有机碳的上升流中心组织了多日连续追踪观测。2004年航次的上升流中心出现在东山浅区东北的漳浦沿岸海域,以低硝酸盐、高磷酸盐、中等硅酸盐和低浓度悬浮颗粒为特征。2005年夏季和2006年夏季的上升流中心出现在东山浅区西南的南澳沿岸海域,具有中等硝酸盐、低磷酸盐、高硅酸盐和中等浓度悬浮颗粒的特征,不同程度地受到高氮低磷的河口羽流因素影响。胡俊等的营养盐限制船基培养实验说明,氮是这些上升流区上层水体浮游植物生长的主要限制因子,与世界上大部分沿岸上升流一样,只要存在氮的补充就能促进浮游植物的生长。而周边的非上升流区,浮游植物生长以氮限制为主,磷限制次之。2013年,王佳等利用物理-生物耦合循环模型的追溯确认,南海北部次表层涌升的高硝酸盐水体分别通过台湾浅滩东西两侧的西水道和澎湖水道进入台湾海峡。西线硝酸盐通量经浅水长程输运与沿程上升流移除,到达东山浅区之前已经几乎耗尽;东线的澎湖水道则因水深足以保障硝酸盐跃层之下的保守输运,成为进入台湾海峡硝酸盐通量的供给主力。位于东西两线会合带的X3和X5断面,2009年夏季实测的底层硝酸盐水舌由澎湖水道延伸到东山浅区,比数值模型模拟的硝酸盐水舌更向西水道深入,而且还在漳浦近岸涌升露头(图3)。现场观测和数值模拟不同程度上都支持了李立等20年前的推测。

图3 王佳等的《Summer nitrogenous nutrient transport and its fate in the Taiwan Strait : A coupled physical-biological modeling approach》论文截图。(载于:《Journal of Geophysical Research-Oceans》2013年第118卷,第4194页。)

小苏:讨论了闽南上升流系统的“存在”和“来源”,最后就剩下“归宿”之问了。

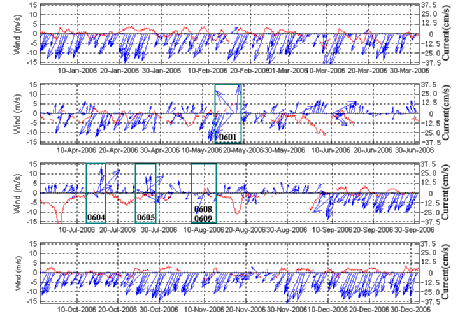

老海:上升流是个脉动事件,具有发展、成熟至衰退过程。图4是厦门大学陈德文等据2006年的东山站高频地波雷达海流记录整理的离岸100km海域24h平均径向低频流过程线(红线,正值为向岸流,负值为离岸流)以及同期的QuikSCAT风矢量(蓝箭头表示风矢量的方向和大小)。除去绿色框标注五个台风时段的扰动外,整个西南季风盛行时段出现约10个离岸流脉动,其中对应强上升流事件的大尺度离岸输送脉动,强度达到10~20 cm/s, 周期为10~15天,波形呈锯齿状至摆线状,峰值仅历时约2天。 2019年,钟燕平等根据2004年夏季和2005年夏季台湾海峡南口西水道上升流中心的多日连续追踪观测数据,剔除明显受到河口羽流影响站次后,整理出上升流中心发展、成熟至衰退三阶段的浮游生物生物量和群落结构模式:对上升流提供的营养物质迅速响应的硅藻主导了前两个阶段的浮游植物群落,衰退的第三阶段则转向聚球藻主导的浮游植物群落;小型浮游动物对浮游植物的摄食率在第二阶段达到最大,在第三阶段则与浮游植物生长率相当。

图4 陈德文等的《2006年度海流数据质量分析》报告截图。2006年东山东南100 km处QuikSCAT风矢量与东山基站观测的逐时径向低频流(正向为向岸的315°N,;负向为离岸的45°N)(载于:福建海域海洋环境动态实时立体监测系统项目《高频海流测量数据反演与数据同化咨询报告》2007年第6期,第15页。)

小苏:脉动的西南季风风场、脉动的埃克曼输送与底层水涌升、脉动的营养物质供给、脉动的浮游植物生物量、脉动的浮游动物摄食率,闽南上升流事件响应的链条很清晰呀!记得李雪丁等曾根据1986~2002年闽南—台湾浅滩渔场灯光围网信息船渔捞日志建立的多年月平均鲐鲹鱼类资源渔获量数据库,获得的闽南上升流区渔场面积指数最高值出现在8月,比上升流最强的7月滞后1个月。一个月内,闽南上升流的脉动信号,就从陆架次表层营养物质的泵送,传递至近岸上升流生态系统的食物链顶层,洪华生等当年归纳的“生产力高、食物链短、营养盐和碳循环快、能量转换效率高”特征,是可回答闽南上升流的“归宿”之问。

参考文献

T.比尔:《环境海洋学》,海洋出版社 1992版。

闽南渔场海洋鱼类资源调查队:《闽南—台湾浅滩渔场鱼类资源调查报告》,闽南渔场海洋鱼类资源调查队出版 1980版。

陈金泉、傅子琅、李法西:《关于闽南——台湾浅滩渔场上升流的研究》,载于:《台湾海峡》1982年第1卷第2期,第5-13页。

洪华生、丘书院、阮五崎、洪港船:《闽南—台湾浅滩渔场上升流区生态系研究》,科学出版社 1991版。

黄水英、许晓春:《碧海生命乐章:首位归国海洋学女博士洪华生传》,厦门大学出版社 2021版。

Jianyu Hu, Hiroshi Kawamura, Huasheng Hong and Weiran Pan, 2003. A riview of research on the upwelling in the Taiwan Strait. Bulletin of Marine Science. 73(3): 605-628.

Huasheng Hong, Fei Chai, Caiyun Zhang, Bangqin Huang, Yiwu Jiang, Jianyu Hu, 2011. An overview of physical and biogeochemical processes and ecosystem dynamics in the Taiwan Strait. Continental Shelf Research. 31: S3-S12.

Yuwu Jiang, Fei Chai, Zhenwen Wan, Xin Zhang, Huasheng Hong, 2011. Characteristics and mechanisms of the upwelling in the southern Taiwan Strait: a three-dimensional numerical model study. Journal of Oceanography. 67: 699-708.

李立、李达:《台湾浅滩西侧水道夏季的水文特征与上升流》,载于:《台湾海峡》1989年第8卷第4期,第353-359页。

李立、李达、洪启明:《1984年夏季台湾浅滩周围海域水团的多维模糊聚类分析》,载于:《海洋学报》1990年第12卷第5期,第562-570页。

吴日升、李立:《南海上升流研究概述》,载于:《台湾海峡》2003年第22卷第2期,第269-277页。

Gan, J., A. Cheung, X. Guo, and L. Li, 2009. Intensified upwelling over a widened shelf in the northeastern South China Sea, Journal of Geophysical Research-Oceans. 114, C09019, doi:10.1029/2007JC004660.

Jianping Gan, Li Li, Dongxiao Wang, Xiaogang Guo,2009. Interaction of a river plume with coastal upwelling in the northeastern South China Sea. Continental Shelf Research. 29:728-740.

Zhaoyun Chen, Yuwu Jiang, Jia Wang, Wenping Gong, 2019. Influence of a River Plume on Coastal Upwelling Dynamics:Importance of Stratification. Journal of Physical Oceanography. 49: 2345-2363.

胡俊,柳欣,张钒,黄邦钦,洪华生:《台湾海峡浮游植物生长的营养盐限制研究》,载于:《台湾海峡》2008年第27卷第4期,第452-458页。

叶翔,李炎,黄邦钦,陈坚:《台湾海峡南部海域夏季上升流颗粒有机碳含量的逐日变化特征》,载于:《台湾海峡》2011年第30卷第4期,第458-466页。

Yanping Zhong, Jun Hu, Edward A. Laws, Xin Liu, Jixin Chen, Bangqin Huang, 2019. Plankton community responses to pulsed upwelling events in the southern Taiwan Strait. ICES Journal of Marine Science . 76(7): 2374–2388.

Jia Wang, Huasheng Hong, Yuwu Jiang, Fei Chai, Xiao-Hai Yan, 2013. Summer nitrogenous nutrient transport and its fate in the Taiwan Strait : A coupled physical-biological modeling approach. Journal of Geophysical Research-Oceans. 118, 4184-4200.

李雪丁,商少凌,卢振彬:《台湾海峡南部鲐鲹鱼类资源的时空分布》,载于:《海洋学研究》2008年第26卷第3期,第18-24页。

Jianyu Hu, Xiao Hua Wang, 2016. Progress on upwelling studies in the China seas. Reviews of Geophysics. 54, 653-673.

文| 李炎

编辑| 李灿如