小苏: 南京大学杨怀仁先生一再提及,海平面变化是地球的温度计和脉搏计。遍历海平面变化研究风光和艰辛的Jelgersma教授却更愿意将这个领域称为“海平面变化竞技场”。我们野外站所在海峡西岸,近百年来应该涌现出不少浙闽海平面变化竞技场壮士吧?

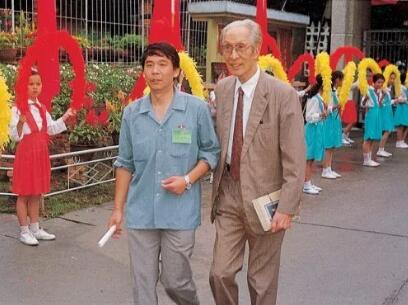

老海:第一位出场的是燕京大学地质系毕业的林观得先生(图1)。1931年大学毕业前夕,导师巴尔博教授和翁文灏教授建议,福建是个海平面研究的处女地,没有人作过系统的观察研究,鼓励他边从教边研究,运用学过的知识,寻找福建海岸实据,论证李希霍芬关于中国东南沿岸的下降海岸假说。回到福建就启动的1931年秋平潭岛考察,发现了古海湾上升为湖、二层海蚀洞和海蚀柱、海峡成陆、红色砂层被抬升等海岸上升组合地貌证据。于是,他在1937年的中国地质学会会志上发表了关于福州附近海平面变迁的论文,阐述了福建乃至整个华南海岸不是下降而是上升的观点,表明对李希霍芬假说持否定态度。

。

图1 林观得先生(1905-2003年,右),长乐金峰人。1931年毕业于燕京大学地质系,1936年获美国西北大学地貌学硕士学位。先后担任福州英华中学校长、福州协和大学教授、暨南大学教授、福建师范大学教授等职务。(照片下载于:《【长乐人杰】科学家——林观得》 https://www.sohu.com/a/213306023_349458)

小苏: 照片上看到的晚年林先生还是很精神的,可能与经常参加野外考察有关。

老海:整整五十多年,林先生一直将注意力集中于新构造运动抬升地块的海岸阶地遗迹上,包括高程百米以上阶地的海蚀洞穴和附着的牡蛎壳、高程几十米的海积阶地和海蚀现象、高程十几米的风成老红砂阶地,还有高程数米的海积阶地、牡蛎壳和海蚀现象。可惜当时缺乏合适材料与同位素年代学分析工具,一直未能确定那些古海岸线遗迹的发育年代。到了1981年,林先生还被邀为联合国教科文组织国际海平面研究计划组执行委员,并担任海洋三所海洋地质室的博士生导师。1982年,我在海洋三所主办的一个国际海平面研究计划组培训班上第一次见到77岁的林先生。他总是背着从美国带回来的,保养得很好的地质背包、罗盘和登山镐,出野外时挺得很呢。

小苏: 南京大学谢志仁曾用“构造控制论涌现众多假说,冰川控制论稳步发展,宇宙成因说默默前行”一句话,概括20世纪前半叶海平面变化理论发展的基本情况。林观得先生是构造控制论的代表,那冰川控制论的先行者又是谁呢?

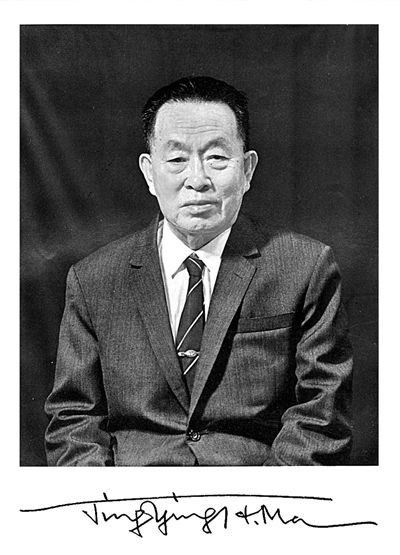

老海:1941年,马廷英、唐世凤和成荫等带领福建省与中国地理研究所合作的福建省海洋考察团,组织东山岛海洋考察。在白埕至陈城一带盐场新开卤井的井壁剖面上发现,现代海相乌泥层之底部不整合面以下,可见带有化石蟹穴的黄褐土层。遂在1942年的《海洋集刊》创刊号上连发三文,介绍这批末次冰期结束后,海水入侵并在滨海岸滩侵蚀面保存的海洋生物活动遗迹,将人们的注意力引向全球海平面视角的冰川控制论,引向具有丰富古生物化石记录的新构造运动稳定地块或沉降地块沉积层序中。

图2 马廷英(1899-1979) 海洋地质学家,古生物学家,辽宁金县人。1927年和1929年先后毕业于日本东京高等师范、东北帝国大学,1936年获博士学位后回国。历任中国地质调查所研究员兼中央大学教授、中国地理研究所研究员兼海洋组主任、台湾省海洋研究所所长和台湾大学教授。

(照片下载自:http://www.bjnews.com.cn/book/2012/04/14/193794.html)

小苏: 是呀,到了20世纪60~70年代,基于沉积记录的海平面研究,借着碳14测年的东风,发展成为国际地学领域的一个热点。

老海:1979年,国家海洋局承担的国家重点项目“东海海区海洋地质综合调查”成果通过审查验收。根据地貌、沉积以及碳14测年等组合证据,海洋二所地貌组朱永其等率先在当年的《科学通报》上报道,东海大陆架末次冰期海面最大下降量应大于130米,古海岸线位于陆架边缘,即现在水深150-160米地带,时代距今15000年。一直等到精心选择的数十个确切古滨岸沉积样品碳14测年数据全部出炉,海洋二所沉积组冯应俊才在1983年的《东海海洋》上发表了新编绘的“东海四万年来海平面升降过程曲线图”(图3)。除了朱永其提及的末次冰期东海最低海平面外,该曲线还揭示,从37000年前开始,海平面回升加快,32000年前达到高峰,在目前滨海平原下20-30米深度处稳定一段时间。

图3 冯应俊《东海四万年来海平面变化与最低海平面》论文截图(载于:《东海海洋》1983年第2期,第37页。)

小苏: 哦,这就是氧同位素3期的间冰期最高海面问题,至今仍是全球变化研究的焦点之一。我国东海大陆架的数据,明显支持了较高海面的观点。

老海:依靠微体古生物化石分析和碳14测年的组合证据,同济大学汪品先等、杭州大学王宗涛等、海洋二所陈荣华等关于浙江沿海平原钻孔的研究,南京大学朱大奎、朱晓东、张振克等关于苏北平原钻孔的研究,以及海洋三所陈承惠、蓝东兆、陈文瑞等关于福建沿海平原钻孔的研究,都支持氧同位素3期具有较高海面的观点。进入新世纪后,依靠测年范围更适合氧同位素3期和5期的光释光数据,特别是近期陆续发表的中国地质调查局综合地质调查项目钻孔分析成果,也都支持氧同位素3期东海较高海面的观点。南京地理与湖泊研究所于革等采用气候驱动冰川型海面变化与东海黄海地面-海面系统响应的多层次模式,模拟了氧同位素3期晚期海面和福建至江苏的海侵层高度,简洁地诠释了钻孔埋深在18-32m的南黄海与东海氧同位素3期晚期海侵层的发育机制:其海面变化主要由冰川型控制,并受到后期构造沉降、沉积物压实、陆源河流泥沙充填等复杂升降效应的局域性扰动。近年来该区域的联合高精度 GPS定位数据和验潮观测数据确定,验潮站获得的海平面变化结果是海平面绝对变化和验潮站垂直地壳形变的综合结果。卫星合成孔径雷达干涉测量技术(INSAR)的应用,也揭示了新构造运动地块抬升速率和沉积盆地沉降速率的复杂格局。局域性扰动带来的海平面变化信息离散和畸变,显然是海岸与陆架海平面研究需要直面的。

小苏:我好像明白了,为什么参与大洋钻探计划后,用惯了米兰科维奇太阳辐照量周期变化等宇宙成因说分析工具的古海洋学团队,很不容易再次面对培育他们成长的大陆架问题了。

老海:还是不能一概而论。一维的生物地层学对比,二维的沉积相模式对比,是地质学分析的主力工具。新构造活跃地区的海平面研究,包含着局域构造格局、全球冰川演变等三维以上的观测信息,传统的地质学分析工具和经验,还不足以对其进行合理的降维分析。但是,与当年同济大学的汪品先、李从先一样,不少年轻的第四纪研究团队,仍然活跃在海岸与大陆架难题上。最近,李从先的学生,南京大学林春明在《地质述评》上发表的《晚第四纪下切河谷体系研究综述》,通过“末次盛冰期以来钱塘江下切河谷充填物沉积相、地层结构和层序地层学特征”和“长江三角洲晚第四纪 C—C’剖面地质图”两幅高度综合的图件,将氧同位素5期以来苏北平原、长江三角洲、杭州湾、杭州湾南岸宁绍平原的海侵海退标志层系列,以及套叠的长江口下切河谷体系与钱塘江下切河谷,分析得有条有理,初步展现出降维分析的潜力了。

参考文献

谢志仁,袁林旺,闾国年:《海面-地面系统变化 重建·监测·预估》,科学出版社 2012版。

Ljn Kwan-te, 1937. Movement of the strandline near Foo chow, Bull. Geol. Soc. China, 13, 343-347.

林观得:《福建第四纪海平面升降运动》, 载于:《科学通报》1980年第24期,第1134-1136页。

林观得:《福建高古海岸线遗迹的新发现》,载于:《海洋学报》1981年第3卷第2期,第348-353页。

林观得:《沧海桑田话中国地质学会》,载于:《学会》1991年第6期,第32-34页。

马廷英:《闽海岸化石蟹穴之初步研究》,载于:《海洋集刊》1942年第1期,第7-10页。

马廷英:《闽海岸线之变动》,载于:《海洋集刊》1942年第1期,第11-17页。

马廷英:《闽海岸线变动与亚洲第四纪冰川之关系》,载于:《海洋集刊》1942年第1期,第19-26页。

朱永其、李承伊、曾成开和李伯根:《关于东海大陆架晚更新世最低海面》,载于:《科学通报》1979年第7期,第317-320页。

冯应俊:《东海四万年来海平面变化与最低海平面》,载于:《东海海洋》1983年第2期,第36-42页。

陈承惠,黄宝林,王明亮:《闽南沿海全新世地质年代学研究》,载于:《台湾海峡》1982年第1卷第2期,第64-73页。

陈荣华:《浙江沿岸晚第四纪地层中的有孔虫及海面变化》,载于:《东海海洋》1989年第7卷第2期,第24-32页。

于革,叶良涛,廖梦娜 等:《我国沿海平原晚更新世海侵的定量重建、模拟与机制研究》,载于:《第四纪研究》2016年第36卷第3期,第711-721页。

林春明,张霞,黄舒雅:《晚第四纪下切河谷体系研究综述》,载于:《地质述评》2022年第68卷第2期,第627-647页。

文| 李炎

编辑| 薛锦华