小苏:我们从小聆听大禹与父亲鲧河流堙决之争的故事,按当今说法,筑高坝避水与疏浚治水的策略之争。《山海经·海内经》称:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命”。几千年过去了,华夏山水依存,我们还能看到先人夯土成坝的遗迹吗?

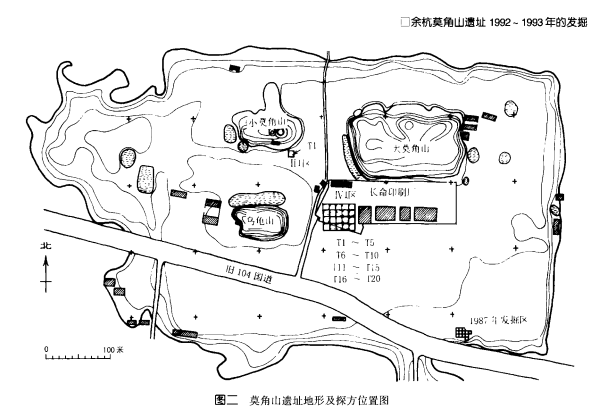

老海:史载大禹于四千多年前建立了夏朝,禹陵又设在杭州湾南岸的绍兴会稽山,这个时期正是长江下游平原良渚文明渐渐没落,但其文明影响力随着良渚玉器传遍九州的史前转折点。环太湖地区的良渚遗址群中最常见的就是台基式建筑,确实取良田之“息壤”以筑避洪之高台。其中最宏伟的良渚古城遗址中,作为礼仪中心的大莫角山土台(图1)总面积15000平方米,台顶海拔最高处18米,人工堆筑最厚处16.5米。

图1 浙江省文物考古研究所赵晔《余杭莫角山遗址1992~1993年的发掘》(载于《文物》 2001年第12期第4-19页)一文截图。

小苏:这就应了《尚书》所载禹曰“洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民昏垫。予乘四载,随山刊木,暨益奏庶鲜食。予决九川距四海,浚赋治距川。暨稷播,奏庶艰食鲜食。懋迁有无化居。蒸民乃粒,万邦作乂”的情景。现代河口学是如何观测与解释这场环太湖地区的山河剧变?

老海:最简洁的,也可能是最合理的分析来自青年时期的陈吉余先生。根据野外地质地貌观测(图2),以及历史和考古文献的整理,陈先生等在1964年发表了《钱塘江河口沙坎的形成及其历史演变》一文,明确提出全新世海面达到最大的高度后,由于泥沙淤积,钱塘江口依次出现浅海、沙坝-泻湖、漏斗状河口三个重要发育阶段。其中,导致潮波强烈变形、潮差剧增以致涌潮形成、沿岸滨海平原高位堆积的漏斗状河口阶段,正始于距今3000-4000年以前。后来这个判断也得到同位素年代学观测成果的支持,正与环太湖地区良渚文明没落时代相对应。试想面对排水不畅的泻湖平原,良渚先民盲目高筑土台,虽保住村落,但保不住良田,粮食危机下,良渚族群不得不向上游迁徙,寻找新天地。故地荒废之后,出现了千余年静寂,直至吴越族群兴起。

图2 1946年,陈吉余(左)在浙江开展钱塘江野外调查(据华东师范大学地球科学部:https://dxb.ecnu.edu.cn/e5/55/c18279a189781/page.htm)

小苏: 魏晋南北朝始,华夏经济重心再向南迁,至唐宋时代,东南沿海地区渐成国之重镇。虽少有迁徙抛荒,但人类与河口的互动频现,堙决之争依在?

老海:东南沿海河口确是一部堙决史。南下落户的移民先是沿岸修大堤围垦,接着堵河建陂拒咸引淡。中国现存最完整的古代河口灌溉工程,福建兴化平原的木兰陂就是建于1064年,经三次营筑,于1083年竣工,至今仍发挥着引水、蓄水、灌溉、防洪、挡潮、水运和养殖等综合功能。

明清至民国,列强屡屡犯海,封锁阻塞航道成为拒敌守土之要。1840年鸦片战争时,甬江口镇海关口“巨舟载石凿沉,以堵江口;水面以铁索拦江”;1884年中法战争镇海口之役前年,“甬江口两旁钉木桩、沉石船,虚其中流以通出入”;1937年卢沟桥事变、淞沪抗战失利,浙东沿海告急,“1937年12月31日宁波防守司令部奉命将3640总吨的新江天轮凿沉于甬江口堵江。1939年再次下令将2800总吨太平轮.......共18艘,凿沉于招宝山至小金鸡山一带,作为第二道堵江线。1940年7月又一次将1500吨级的凯思登轮和海绥轮凿沉于拗猛江,座第三道堵江线。”整个八年抗战时期,东南沿海阻塞航道的规模最大,历时最长,也最为惨烈,涉及江苏的长江口,浙江的甬江、椒江、金清江、瓯江、鳌江、飞云江等,以及福建的闽江、九龙江、鹿溪等,一直到20世纪50年代才逐渐清障恢复航运。

二十世纪50年代百废待兴,人口激增,农业再立国之命脉,加上集体化聚集的爆发力,沿海平原河口建闸拒咸引淡工程遍地开花。1958年浙江省宁绍平原大旱,余姚县动员3万余人在甬江三江口拦江筑坝引水,倒逼宁波市当年8月决定修建姚江大闸,尽管省水利厅徐赤文厅长“以温州金清闸建闸后大量淤积为例,指出建姚江闸后闸外可能淤积。省、市部分工程师也提出过类似商榷意见。但在大跃进时代,正确的已经往往为狂热的理想所掩盖。......在这样美好的理想指引下,姚江大闸也就毅然上马了。”姚江大闸当年9月动工,翌年6月竣工,基本解决了52万亩农田灌溉用水需求。但因水沙关系失衡,引起甬江严重淤积,宁波港区3000吨级船舶需侯潮进出,航运状况恶化,需持续大规模疏浚,才能保障航道通行。

1960年、1963年、1965年福建省九龙江中下游平原春旱,龙海县三次组织在九龙江河口的西溪、北溪、南溪等多处临时堵江引水抗旱,涌现出后来弘扬于《龙江颂》样板戏的“龙江精神”。大旱后的1963-1966年遂建南溪引水工程,1963-1971年兴建西溪引水工程,1972-1982年再建北溪引水工程等。据1970年8月西溪引水工程通水的新华社报道,面对引水工程动议,当地水利专家也力陈“建闸会使河床淤高,影响排涝,弊多利少”而拒下动工决定,直到“文革”时期县政府“靠边站”后,夺权的革委会方自定开工。九龙江南溪、西溪、北溪三支流的河口分别于1966年11月、1970年6月和1980年挡潮闸化后,至二十世纪90年代,闸下河道泥沙已大量淤积,形成大片心滩、沙坝、沙洲等。

小苏: 河口“堙”以围垦、引淡与拒敌,那何以为“决”?

老海:二十世纪80年代开启的改革开放时期,既释放了农业生产力,也加速了工业化和全球化的进程,河口航道疏浚整治需求复为重中之重,规模最大的是长江口深水航道治理工程。“长江口航道因水、沙运动规模巨大,河床变化频繁,治理工作的难度很大。全面治理方案经过多年的论证,在1997年获得国家批准。全部工程分三期进行,将航道水深先后增深到8.5米、10米和12.5米。一期工程于1998年1月27日正式开工,到2000年3月完成,航道水深从7米增深到8.5米,实现历史性跨越。.......长江口航道治理二期工程在2004年正式开工。到2005年3月建成了10米水深、底宽350米至400米的深水航道。.......长江口治理三期工程设计通航水深将达12.5米,底宽350米至400米”。尽管近20多年的河势观测表明由于流域来沙趋势性下降,河槽稳定性得以逐步提高,然加深后的航道潮汐能量增强,带来高含沙量背景和长憩流历时,增大近底高浓度悬沙和浮泥的规模,加上航道治理在分汊河段的一支汊道上进行,整治工程使该汊道的分流比减少,引起该汊道萎缩,横向越滩流和槽内横向环流影响加剧,加大了风暴骤淤的风险。

小苏: “决”河口以通商,然河口港区深水航道整治工程出现的浮泥化趋势,欧洲小型河口已有不少案例,我国东南沿海小型河口是否也出现在闸下淤积与浮泥化航道之间转换的案例?

老海:位于浙江中部的椒江河口是个典型案例。椒江河口也是个漏斗状河口,近百年的第一堙始于八年抗战拒敌。1938年3月4日,驻海门的浙江省第七行政督察专员兼保安司令接受第三战区司令长官的命令,对海门港实施封锁。海门港封锁线设在椒江口外的台州湾,北起松浦闸下,南抵飞龙庙下,先打下11-12米的松木桩,然后沉船、抛沙石。6月25日打桩工程完成。次年,又封锁海门港上游的三江口,但封锁线留有缺口,以供船舶出入。直到1955年一江山岛战役后,才逐步清障恢复海门港航线。

椒江河口百年第二堙归于农田水利引淡。1962年,椒江河口最大支流永宁江上游建成流域面积441.3km2的长潭水库。库下河床迅速淤积,泄洪能力尽失,至1994年方在支流口建永宁江大闸(挡潮闸)并启动闸上河道清淤。

椒江河口之决始于海门港航道疏浚通商。1969年后,海门港码头前沿挖泥疏浚工程启动; 1986-1991年沿江心浅滩建坝顶高程吴淞基面2.5m的长顺坝; 1998-2000年,长顺坝加长1.3km, 建横跨北河道,坝顶高程吴淞基面-1m的北潜坝0.74km。1990-2005年灵江-椒江干流段采砂活动规模巨大,加速了航道之决。 后来2001年建椒江大桥,2009年台金高速灵江大桥, 2014年椒江二桥,2014年又建头门港跨海大桥。2012年的大港湾围垦,2014年的北洋涂、南洋涂围垦等,也一步步调低了河口宽深比。

小苏: 椒江河口的百年堙决变迁,带来怎样的动力地貌学响应呢?

老海:1991年始,在海洋二所苏纪兰和澳大利亚海洋研究所E. Wolanski的共同推动下,海洋二所海岸带研究室组织了历时十年的椒江椒江河口高浑浊水体动力沉积学合作研究(图3),为椒江河口研究带来了新的观测手段与认识视角。

图3 1991年4月,海洋二所苏纪兰(左一)、李家芳(左四)和澳大利亚海洋研究所E. Wolanski(右一)和B. King(右三)在准备实施椒江河口高浑浊水体动力沉积学合作研究航次的《普围测一号》船上安装底床三脚架。(图片引自:2017年11月5日文汇报第5版。本文重新撰写注记。)

小苏: 苏先生的头巾扎得有点酷。他手里拿的是个传感器吧?

老海:那是个测量海底界面高程潮周期变化的冲淤仪传感器,正准备安装在底床三角架上。

根据沉积柱样的210Pb沉积速率测量,抗战以来椒江河口深泓线纵剖面的沉积格局,前20年椒江河口第一堙,淤积中心位于口外台州湾,27年平均沉积速率3.3 cm/a。后20余年椒江河口第二堙,淤积中心上移口内海门港上游河床,24年平均沉积速率高达6.3 cm/a。更上游的永宁江支流河床,根据当地重复地形测量,也淤满了70%。

小苏: 椒江河口的地貌格局呢?

椒江河口的底床地貌格局,根据地形图对比,河口第一堙的1933-1962年间,封锁线堵河致口内底床涨落流路分离;河口第二堙的1962-1990年期间,与长潭水库库下廻淤同步,口内滩槽均淤积充填,1984-1990年间已达峰值;航道长顺坝整治工程和采砂活动高峰的1990-2003年,口内底床涨落流路归并一槽,转入河口之决态势。

小苏: 椒江河口的泥沙格局呢?

虽然椒江流域来沙1960年代曾达峰值,1970年代遂调低70%并保持至今,椒江河口大潮垂线平均含沙量,却由1960-1979年间的4 kg/m3, 跃升至1980-1989年间15 kg/m3的浮泥主控状态,而后的1990年至今,则稳定于超浮泥阈值的8-10 kg/m3区间。受长顺堤工程与采砂活动加深主槽影响,1986 年后临海站潮差逐渐增大, 由1960-1985年间的2.5 m, 2003年跃升至5.0 m, 调高成倍。紧接着河口触发了与欧洲高浑浊小型河流类似的强正反馈“雪球效应”,至2003年,深泓线纵剖面平均水深已调深至5.1 m。与这种由河口浮泥状态主控、河口深泓线深调、河口潮波能量上调、河口之决态势形成的正反馈链相比,流域年均径流量和年均输沙量对河口之决态势的影响似退居次位。

1991年4月航次悬浮泥沙富集样品的物理沉降试验和动态数值试验说明,悬浮泥沙浓度8-10 kg/m3区间具有最大沉降速度和最大沉降通量。达到该阈值的河口最大浑浊带上层水体,出现了8-10 kg/m3窗口优先的悬浮泥沙循环通道:扰动减弱时,悬浮泥沙浓度调低,属于絮凝沉降区间的沉降速度调低;扰动增大时,悬浮泥沙浓度调高,属于受阻沉降区间的沉降速度依然调低。此时的河口最大浑浊带下层水体,维持着一个斜压响应优先的浮泥储库,出现诸如“洼地聚集趋向”的潮周期纵向调整,以及“非主流聚集趋向”的潮周期横向调整规律。这是水体线性循环系统与颗粒物非线性循环系统,以泥沙动力学“极限环”式共振现象,牺牲生境多样性,去争取系统稳定性的一种陆海界面自适应策略。

小苏: 能否在理论上解释潮控河口系统的状态转换吗?

试以主导潮控河口系统的潮波能量为例,当系统处于阻抗匹配状态,口外输入的潮波能量在河口系统中完全耗散,未被反射,潮控河口的动力-泥沙-地貌系统可演化至具有断面最小活动性的某类暂稳态。其中一大类暂稳态是梯度阻抗匹配态,输入潮波能量在潮控河口系统沿程逐步耗散,输入潮波的能耗率表现为极大值。另一大类暂稳态是共振阻抗匹配态,潮控河口系统与输入潮波产生有限模态的基频或谐波共振,输入潮波的能耗率表现为极小值。

椒江河口堙决的动力地貌学响应史,似也可归于梯度阻抗匹配态和共振阻抗匹配态两大类暂稳态。触发于口门封锁线的椒江河口百年第一堙,口外台州湾迅速淤浅,触发于永宁江支流建水库和挡潮闸的椒江河口百年第二堙,口内永宁江至海门港段迅速淤积,均符合沿程潮波能量耗散率趋于极大值的梯度阻抗匹配原理。而经航道疏浚、长顺坝和挖沙活动等有利于加大潮波能量输入的人类活动助推,触发整个河口的动力-泥沙-地貌系统潮频共振,据此确立水体浮泥储库优势地位,转换至与底床之决相匹配的共振阻抗匹配态。

经验上,水体泥沙储库与底床活动性沉积储库的对比关系是个重要指标。当底床活动性沉积储库大于水体泥沙储库时,梯度阻抗匹配态主控,底界面是动力-泥沙-地貌系统行为的主要约束。当底床活动性沉积储库小于水体泥沙储库时,共振阻抗匹配态主控,整个动力-泥沙-地貌系统协同支持着泥沙动力学“极限环”。此时如何将共振阻抗匹配态调回至梯度阻抗匹配态?Winterwerp和王正兵提出了增大潮间带方案,长江口深水航道治理三期工程提出了加长丁坝分割浅滩减淤方案,工程解决方案的设计差异还是相当大的。

小苏: 看来,河口海岸学还需深入剖析“河口动力-泥沙-地貌系统的潮频共振”这个鲜为涉足的现象,方可驾驭高浑浊河口堙决调控及其预测问题。

参考文献

陈明辉:《良渚文明手册》,浙江大学出版社 2022版。

陈吉余,罗祖德,陈德昌 等:《钱塘江河口沙坎的形成及其历史演变》,载于《地理学报》1964年第30卷第2期,第109-123页。

《镇海县志》编纂委员会:《镇海县志》, 中国大百科全书出版社1994版。

孔繁生:《姚江大闸兴建回顾》,载于:宁波市政协文史资料委员会等编,《三江口巨变 宁波城市建设纪实》. 宁波出版社1999版。

福建省龙海县地方志编纂委员会:《龙海县志》,东方出版社1993版。

《中国海岛志》编纂委员会: 《中国海岛志 福建卷 福建南部沿岸 第3册》,海洋出版社 2014版。

刘维坤:《厦门海沧进港航道口门浅滩的形成与演变》, 载于:《台湾海峡》1994年第13卷第4期,第317-322页。

https://baike.baidu.com/item/长江口深水航道/24227175。

金镠,楼飞,张赛赛:《新时期长江口航道建设深化研究方向的探讨》,载于:《水运工程》 2022年第2期,第95-99页。

Johan C. Winterwerp & Zheng Bing Wang. Man-induced regime shifts in small estuaries-I: theory. Ocean Dynamics (2013) 63:1279-1292。

Johan C. Winterwerp, Zheng Bing Wang, Alexander van Braeckel et al. Man-induced regime shifts in small estuaries-II:a comparison of rivers. Ocean Dynamics (2013) 63:1293-1306.

金陈宋:《海门港史》,人民交通出版社 1995版。

贾祖华:《永宁江建闸与海门港》,载于《浙江水利科技》1992年第1期,第1-6页。

李伯根,王才洪,周鸿权 等:《近70 年来椒江河口河床冲淤调整机理》,载于《海洋学报》2009年第31卷第5期,第89 -101卷。

周鸿权,李伯根,顾裕兵 等:《椒江河口河床宽深比对水沙条件的响应分析》,载于:《海洋学研究》2014年第32卷第4期,第69-75.页。

李炎,潘少明,施晓冬 等,《椒江河口高含沙量区的现代沉积速率》,载于《南京大学学报》1992年第28卷第4期,第623-632页。

陈甫源,黄世昌,胡金春 等,《临海至椒江大桥段采砂对椒江河口的水动力影响研究》,载于:《浙江水利科技》2007年第4期,第11-13页。

Lixian Dong, Eric Wolanski and Yan Li. Field and modeling studies of fine sediment dynamics in the extremely turbid Jiaojiang River Estuary, China. Journal of Coastal Research, 1997,13(4):995-1003;

Jianhua Jiang and Ashish J. Mehta, Lutocline behavior in high-concentration estuary. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 2000, 126(6): 324-328.

李炎,夏小明,董礼先:《椒江河口浮泥的分布和调整》,载于《海洋学报》1998年第20卷第4期,第71-82页。

金镠,虞志英,何青:《深水航道的河势控制和航道回淤问题》,载于:《中国港湾建设》2012年第1期,第1-8页。