小苏: 我国最早兴建的三大岛陆堤坝连通工程,都出现在台湾海峡西侧的东海沿岸。1955年福建厦门海峡高集海堤竣工,1961年福建东山海峡八尺门海堤竣工,1977年浙江玉环海峡(漩门港)楚门大堤竣工。到了2011年和2021年,高集海堤和八尺门海堤又陆续开口,由封转疏。海峡大堤修而复弃,风风雨雨几十余载,犹如一场年代际的海峡扰动测试。如何根据历史留下的客观记录,分析这些知名工程的海洋学启示呢?

老海:从概念上讲,岛屿与大陆间的潮波来自海峡的两个口门,海峡担负两组相干潮波的协调,调控着沿海峡传输的能流,再以潮余流维持水量平衡。当海峡被大堤封堵后,调控能流被截断,原先匹配的动力-沉积-地貌稳态只得调整,重构适应动力-沉积-地貌的新稳态。得益于海洋学前辈们在艰难条件下积累的观测数据,我们可以试着回顾岛陆堤坝连通工程的动力—沉积—地貌系统响应。

小苏: 三个海堤工程选址与海峡汇潮线的相对位置关系都一样吗?

老海:有所差别。高集海堤选址正位于厦门东、西海域两股潮波汇潮线所在的高崎—集美浅滩处。当时海堤工程指挥部最关注的是三大工程难题:一是软土基础下陷问题,二是台风潮浪冲击下的滑移问题,三是施工海况窗口问题。通过观察分析,他们发现金门方向和鼓浪屿方向来的潮水交遇处,风最小,浪最小,在这里选线施工风险最小。

小苏: 1950年代优先关注的是施工风险,可惜当时忽视了潮波格局调整、水体交换能力下调、海湾泥沙淤积、沉积物细化等长期生境风险。那1960年代的八尺门海堤呢?

老海:八尺门海堤选址位于东侧东山湾和西侧诏安湾两股潮波汇潮线以东7 km处。此处海峡宽约600 m, 水深最大8~10 m, 可至10 m水深处的风化岩基面。1941年,唐世凤(图1)率领中国地理研究所海洋组东山考察队,为后人留下了八尺门海堤工程之前东山海峡潮波汇潮线东侧1 km 的潮动力和盐度周日连续站观测记录(图2)。根据这批记录,东山海峡高陈村高潮时迟于东山湾口澳雅头高潮时1小时17分,潮波汇潮线的西向流速大于东向流速,西向流历时长于东向流历时,潮余流由东山湾流向诏安湾,得以维持海峡主泓水深的长期稳定。

图1 唐世凤(1903-1971)

(唐乐永供图)

图2 唐世凤发表1941年东山海峡物理海洋学观测成果的论文截图(《东山之潮汐与海流》,载于《海洋集刊》1943年第2期,第13页。)

小苏: 珍贵的历史记录!虽然当时测流靠的是原始的潮帆、指南针和秒表,得益于潮型选择典型,观测记录细致,这批数据至今仍具有说服力。那1970年代的楚门大堤呢?

老海:楚门大堤选址位于东侧漩门湾和西侧乐清湾两股潮波汇潮线(地名也称分水山)以东11.7 km处的漩门港口门。该口门为一“V”型峡谷,水面宽度高潮位144 m, 低潮位85 m, 谷底最深处吴淞标高 -45.4 m。最大流速可达5.4 m/s,实测含沙量达2.5 kg/m3以上。此时,承担可行性研究的浙江省河口研究所已可为堵口促淤工程组织规范化的现场观测、潮汐水力数值模型计算和物理比尺模型试验。

引人注目的结论是,与单向通海港道封堵的情况不同,海峡截流过程中的水力条件增加的幅度有限,施工风险可控。这个重要结论也解释了为什么1950年代跨越厦门海峡的高集海堤堵口成功后,同样的一批施工人员,沿用同样的技术方案为跨越杏林湾单向通海港道的杏集海堤堵口时,却因水力条件急剧地恶化而决堤,想了很多办法都没有把缺口堵上,最后用了“竹笼快速抛石法”才成功解决难题。

小苏: 海峡截流后的重复地形观测文献揭示,选址汇潮线的高集海堤,东西两侧均为淤积区。选址偏离汇潮线的其他两处,八尺门海堤西侧原汇潮处为淤积区,海堤东侧东山湾一带为缓慢淤积区;楚门大堤西侧原汇潮处未显见淤积,大堤东侧漩门湾一带则为高速淤积区。海峡截流后的动力—沉积—地貌系统响应差异之大,控制机制是什么?

老海:海峡截流后的地貌调整,取决于与新旧动力—沉积—地貌格局相关的能量耗散状态转换,调整进度则受制于水动力强度与泥沙源强度。

厦门海峡高集海堤建成后,加上厦门东、西海域的杏林湾围垦、马銮湾围垦、东坑围垦等一系列单向通海港道封堵工程,改变了原有树枝状潮流水道系统主控的海湾潮动力条件,东、西海域原有的纳潮量条件、浅水分潮共振条件均大打折扣,但泥沙供应充足(包括工程抛泥的贡献),海湾的动力—沉积—地貌系统经大面积回淤后渐趋匹配。

东山海峡八尺门海堤建成后,海堤西侧诏安湾与厦门东、西海域类似,也实施了港口渡堵港工程、陈城湾堵港工程等一系列单向通海港道封堵工程,潮动力减弱,但泥沙来源充足,海湾动力—沉积—地貌系统也需大面积回淤以取得匹配。海堤东侧水道则转为东山湾潮流水道系统的分汊,波浪动力弱,泥沙供给也不足,但地貌较易微调到与树枝状潮流水道系统潮动力匹配的状态。八尺门海堤近场水体封闭,泥沙供应不足,但密集的养殖网箱及其海底稀软的养殖废弃物,可能也影响到近场能量的梯级耗散匹配状态。

玉环海峡(漩门港)楚门大堤建成后,大堤东侧漩门湾潮动力与波浪动力均强,沿岸泥沙流供给丰富,海湾则快速淤积并较快地演进至符合能量梯级耗散的匹配状态。大堤西侧则转为乐清湾潮流水道系统的分汊,波浪动力弱,泥沙供给有限,仅小规模沉积地貌调整就可满足树枝状潮流水道系统匹配状态,故未出现堵坝促淤工程所预期的大规模淤积状况。当地人事后叹道:“1977年玉环县为了解决耕地、交通等问题,堵截了漩门口,……意欲通过堵坝促淤,既解决玉环的交通问题,又解决土地资源短缺问题。然而堵口20多年来,并未达到预想的效果,仅仅解决了玉环岛与大陆的连接问题”。

小苏: 看来人们还尚未摸清海峡的脾气。目前,三大岛陆堤坝连通工程中的两个已恢复通水。漩门湾大桥2021年正式通车后,楚门大堤及其周边地区的修复规划业已启动。然而,恢复通水后的海峡是否能够再次胜任两股相干潮波系统的协调,因势利导提升水体交换功能,带动海峡两端水质环境与生态状况优化?

老海:厦门市政府于2011年先行启动了高集海堤开口工程,其中高崎侧开口850 m,集美侧开口210 m。2014 年底桥面竣工后,恢复了东、西海域有机联系,水体交换明显增强。据2016年测量,高集海堤开口后,附近海域水动力明显增强:厦门岛东、西海域实现贯通,东海域涨潮流延伸进入西海域,东、西海域两股潮波在高集海堤西南侧汇合。然海堤开口处测量的月平均余流流速仅5.5 cm/s,流向偏北,并未出现由东海域向西海域大流量净输运的预期局面。看来就是到了2010年代,人们对海峡的脾气还是知之甚少。联想到与海堤开口几乎同步大规模进行的西海域航道疏浚工程与东海域清淤整治工程,似有必要就相干潮波协调问题,组织对两股潮波变形程度和潮波传播速度的统筹设计。

小苏: 那么两侧海域地貌变动较小的八尺门海堤,是否恢复得更顺利?

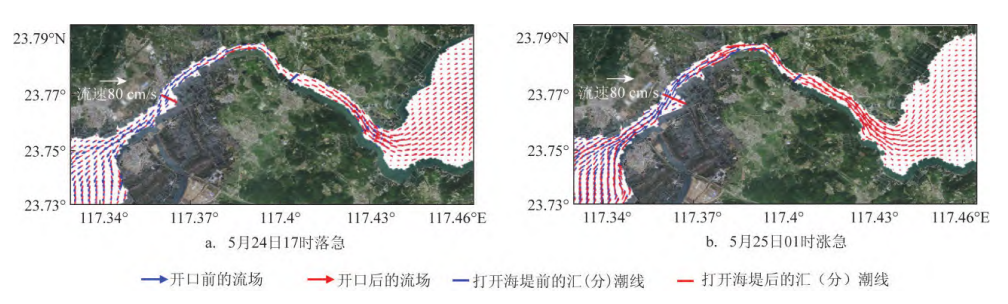

老海:2021年11月八尺门海堤开口后,东山海峡如何恢复相干潮波系统的协调作用?可否带动水质环境与生态动力学状况长期向好?大家都等待开口工程竣工后的观测结果检验。不过,最近发表的数值模型试验结果相当乐观:开口后原本位于八尺门海堤的汇潮线和分潮线西移约4~5 km(图3),水流总体从东山湾进入诏安湾,表层余流流速可达10 cm/s,相当接近1941年唐世凤观测的原有状态。

图3 数值模拟八尺门水道涨落急垂向平均流态(万艳:《东山八尺门海堤开口水动力及冲淤影响数值研究》,载于《海洋预报》2022年第6期,第20页。)

小苏: 难得的三个海峡扰动测试案例!面对未来海岸蓝图重绘的需求,关于海峡海洋学的系统理论缺失,确实是一场严峻的挑战。

文 | 李炎

参考文献:

唐世凤:《东山之潮汐与海流》,载于《海洋集刊》1943年第2期,第3-25页。

赵雪华, 施麟宝:《漩门海峡拦截过程中潮汐水流变化的计算》,载于《水利学报》 1980年第2期,第68-71页。

曾文义,尹明端,曾宪章 等:《厦门港的淤积现状及防淤建议》,载于《海洋通报》1991年第10卷第1期,第45-49页。

许卫忆,陈耕心,李伯根:《乐清湾的动力沉积过程》,载于《海洋与湖沼》1992年第 23卷第1期,第20-29页。

刘维坤:《厦门海沧进港航道口门浅滩的形成与演变》,载于《台湾海峡》1994年第13卷第4期,第317-322页。

伍善庆:《浅议漩门港围海工程对乐清湾海洋资源及环境的影响》,载于《海洋信息》2000年第3期,第17-19页。

王青云,张金城,蔡爱智:《福建东山岛八尺门海峡海底层序特征》,载于《台湾海峡》2004年第23卷第2期,第225-229页。

潘仲鱼:《福建人民移山填海的豪情壮志》,载于《福建党史月刊》2006年第1期,第27-29页。

凌钢:《“只有解放了的新中国,才能办得到”——访厦门海堤工程指挥部集美施工指挥所主任、省水利局总工程师殷孝友》,载于《福建党史月刊》2006年第1期,第30-32页。

林毅辉,潘伟然,肖征 等:《高集海堤开口后厦门湾潮流特征分析》,载于《海洋湖沼通报》2020年第6期,第9-17页。

游远新:《福建东山八尺门海域现代沉积物分布特征及其冲淤演化过程》,载于《渔业研究》2022年第44卷第1期,第9-20页。

万艳:《东山八尺门海堤开口水动力及冲淤影响数值研究》,载于《海洋预报》2022年第6期,第13-24页。

中国海湾志编纂委员会编:《中国海湾志 第六分册》,海洋出版社1993版。

玉环县志编纂委员会编纂:《玉环县志》,汉语大词典出版社1994版。

管华诗主编:《中国海洋工程与科技发展战略研究 海陆关联卷》, 海洋出版社2014版 。