小苏: 2022年11月1日,陈宜瑜院士在京主持了国家野外科学观测研究站观测技术规范的评审,我站参与编写的海洋生态系统观测技术规范也接受了评审。陈院士指出,野外台站历史悠久,此次规范的制定对开展长期观测实验具有重要意义,可以进一步提高生态系统和生物多样性领域的野外站观测的规范性和数据的可靠性。营养盐是海洋观测的重要项目,九龙江口-厦门湾营养盐的系统观测最早可以追溯到什么年代呢?

老海:九龙江口-厦门湾营养盐的系统观测最早可追溯到大约八九十年前。1934年,黄大烜在厦门大学海洋生物研究场海域开始了每月一次的海水化学参数观测,并于1936年在《科学》上发布了1934年10月至1935年7月间题为《厦门港附近海水一年中按月分析》的观测成果(图1),观测项目含有硅酸盐(DSi)、硝酸盐(NO3-N)、亚硝酸盐(NO2-N)、活性磷酸盐(SRP)等营养盐参数,还有溶解氧、pH和盐度等。然1937年七七事变爆发,厦门大学迁至福建长汀,海水化学参数观测工作被迫中断。

图1 黄大烜发表1934-1935年营养盐观测成果的论文截图(载于《科学》1936年第20卷第3期,第207页。)

小苏: 什么时候恢复观测呢?

老海:1958至1960年的全国海洋普查期间,福建海岸带进行了DSi、SRP、溶解氧、pH和盐度等海水化学参数调查。1960年起,厦门大学化学系和福建化学二所系统地研究海水分析方法,1965年陈国珍主编的《海水分析化学》专著由科学出版社出版,为我国海水化学的规范化观测奠定了基础。1960年起,李法西领衔组建的厦门大学海洋化学教研室(图2)和华东海洋研究所海洋化学研究室,聚焦河口物理化学过程研究,组织九龙江河口营养盐的专题观测,并于1964年发表了《河口硅酸盐物理化学过程研究》系列的第一篇论文。可惜刚有起色的九龙江河口化学观测,又被1966年起的十年动乱所中断。

图2 厦门大学首届海洋化学毕业生与老师(后排左三李法西,右三吴瑜端)(1961年)

小苏: 岁月蹉跎!相信随着改革开放的到来,营养盐观测应该迎来了蓬勃的发展。

老海:是的,1980年代是科学发展的春天。福建海洋研究所、国家海洋局第三海洋研究所、厦门大学从海洋环境科学专题研究视角,相继组织了厦门湾的营养盐专题观测。紧接着省、市的环境监测中心和海洋环境与渔业资源监测中心也组织季节尺度的业务化监测。2008年以来,厦门大学洪华生启动了九龙江口-厦门湾共享航次。2010年起,共享航次由厦门大学新造的"海洋2号"科考船执行。2014年后由福建省海陆界面生态环境重点实验室接棒持续至今,按季节尺度开展综合观测和实验,搭建河海界面多学科交叉研究平台,推进河海界面生物地球化学过程、生态过程和环境效应等研究。

小苏: 前前后后八九十年的观测,正好覆盖了海湾的工业化和城市化进程,九龙江口-厦门湾营养盐应该有不小的变化?

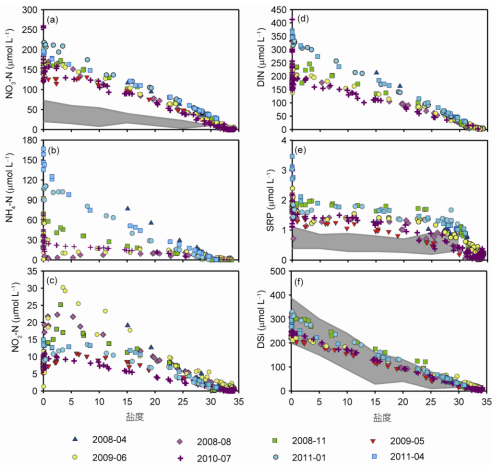

老海:氮、磷的变化很显著。拿黄大烜发表的1930年代时间序列数据中值(盐度29,NO3-N为2.0 μmol/L,SRP为0.13 μmol/L,DSi为25 μmol/L),与颜秀利等2012年发表的2010年前后九龙江口-厦门湾共享航次的同盐度数据(图3)进行比较,NO3-N增加17.5倍,SRP增加7.7倍,而DSi却略为减少。

图3 颜秀利等《九龙江口营养盐的分布、通量及其年代际变化》论文截图(《科学通报》2012年第57卷第17期,第1580页):九龙江口营养盐与盐度之间的关系((a) NO3-N; (b) NH4-N; (c) NO2-N; (d) DIN; (e) SRP; (f) DSi,包含河口区表层、底层数据和近海区各水层全部数据, 灰色阴影表示1960至1980年代历史数据的范围)

老海:颜秀利等比较了1960至1980年代的历史数据与2010年代数据:“在九龙江河口区,NO3-N, DIN 和 DSi 均显示出营养盐水平较高的淡水端水体被相对寡营养盐的近海海水所稀释的保守混合分布规律,.......,在盐度低于25的区域, 当前 NO3-N 浓度比历史数据高 2~3 倍, SRP则比历史数据高0.5~1.0μmol/L; 但在较高盐度区域, NO3-N和SRP与历史数据的差异不大。与N和P营养盐的变化不同, 1962年以来, 九龙江口DSi水平基本稳定。”很明显,1930年代至1980年代是九龙江口-厦门湾氮、磷的快速增长阶段,可惜我们正处于系统观测缺失的困难时期!

小苏: 跨越不同历史阶段的厦门湾营养盐观测,应该有不少的新发现!

老海:颜秀利等通过比较总结了厦门湾DSi和盐度之间的关系(图3f)。2010年代数据均保持理论稀释线那样的保守混合直线关系。而历史时期数据则是下凹曲线,表示河口DSi 移除。这是无机化学转移?还是生物转移?当时的海洋化学界曾有过一场争论。李法西等1964年至1983年间发表的《河口硅酸盐物理化学过程》系列论文,依靠现场观测、混合模拟实验、数学模型和实验室模拟实验等专题研究,提出DSi的无机去除机理,即先胶体吸附后逐渐进入内部结构的自生矿—逆风化过程的理论,被誉为河口化学的早期代表作之一。然随着流域-河口-海湾系统的富营养化加剧,到了2010年代,九龙江口-厦门湾系统的DIN:DSi都接近1:1的Refield比值(图3d,图3f)。与长江、密西西比河等知名富营养化与库区化流域一样,九龙江流域水体滞留时间增加,藻华爆发且损耗DSi,DIN:DSi比不断上升。当河口DIN:DSi比接近1:1时,河口硅酸盐系统就切换至初级生产主控状态。此时河口硅酸盐生物吸收转移量在总转移量中占尽优势,厦门那代海洋化学工作者得以组织河口硅酸盐逆风化过程研究的主场优势已随时间流失。

小苏: 那么,富营养化阶段的主场研究优势在哪方面呢?

老海:研究优势还在无机化学转移与生物转移之争,只是下一个考验将在河口磷酸盐系统,无机化学转移优先则增大悬浮/沉降颗粒物体系的阻尼功能,生物吸收转移优先则加强河口生态动力学“极限环”共振状态。回过来看图3e总结的九龙江河口—厦门湾SRP和盐度之间的关系:盐度0至1区间,SRP数据迅速下调,盐度1至25区间,SRP数据均保持在一个常值附近。两段折线所连成的深度下凹曲线,表示河口SRP存在显著而迅速的移除,海洋化学界常称之为“河口化学缓冲作用”,河口最大浑浊带中悬浮/沉降颗粒物的磷酸盐吸附-解析过程,主导着这个河口生态动力学“极限环”的阻尼功能。

小苏:是呀,喷洒改性黏土是抑制赤潮的一种有效办法。

老海:富营养化带来的生物颗粒比例增加和底层水体低氧影响下,九龙江河口—厦门湾盐度1至25区间的SRP常值越来越高,SRP河口移除能力越来越低。若悬浮/沉降颗粒物体系对河口生态动力学“极限环”的阻尼功能弱化到一定程度,河口生态动力学“极限环”共振状态将增强到不得不损害生境多样性去获得状态稳定性,有如颗粒态泥沙浓度过高而成为水-沙准单相结构的浮泥,或如初级生产生物颗粒浓度过高而成为水-藻准单相结构的藻华,河口系统的生境多样性将更进一步丧失。关于如何观测与预报河口营养盐动力学系统共振与阻尼关系的稳态及其转换,应是涉及河口的生态系统和生物多样性领域野外站长期观测实验研究的重要出口。

文 | 李炎

参考文献:

黄大烜:《厦门港附近海水一年中按月分析》,载于《科学》1936年第20卷第3期,第207-211页。

李法西, 吴瑜端, 王隆发, 陈泽夏:《河口硅酸盐物理化学过程研究 Ⅰ.活性硅含量分布变化及其影响因素的初步探讨》,载于《海洋与湖沼》1964年第6卷第6期,第311-322页。

李法西:《河口硅酸盐物理化学过程研究 IV.河口活性硅转移的机理分析》,载于《厦门大学学报》1978年第2期,第1-12页。

陈水土,阮五崎,郑瑞芝:《厦门西海域磷的生物地球化学研究Ⅰ.水体中溶解态磷与颗粒态磷的含量、分布与转化》,载于《海洋学报》1993年第15卷第1期,第 62-70页。

颜秀利, 翟惟东, 洪华生,等:《九龙江口营养盐的分布、通量及其年代际变化》,载于《科学通报》2012年第57卷第17期,第1575-1587页。

福建省地方志编纂委员会:《福建省志 科学技术志》,方志出版社1997版。

陈长胜:《海洋生态系统动力学与模型》,高等教育出版社2003版。

袁东星、李炎:《启航问海-厦门大学早期的海洋科学(1921-1952)》,厦门大学出版社2021版。