小苏: 2018年,科技部研究制定了《国家野外科学观测研究站管理办法》。其总则强调,国家野外站的“主要职责是服务于生态学、地学、农学、环境科学、材料科学等领域发展,获取长期野外定位观测数据并开展高水平科学研究工作”,“国家野外站依托科研院所、高等院校等单位建设,实行‘分类管理、联合协作、资源共享、动态调整’运行机制”,“中央财政对国家野外站运行维护和观测研究给予必要的支持”。早在1930年,厦门大学就依托厦门白城海滨的生物大楼,组织“海洋生物研究场(英文名Marine Biological Station)”,科学史界认为这是现代中国的第一个海洋生物研究站。他们当时如何组织长期观测和高水平研究,又是如何实现学术共同体的协作和共享呢?

老海:清华大学老校长梅贻琦留下过中国大学史上最著名的一句话:“所谓大学之大,非有大楼之谓也,乃有大师之谓也”。由华侨捐建,1926年落成的生物大楼面积近两万平方呎,是当时厦门大学最大的建筑(图1)。厦门大学1922年从菲律宾大学请来任教两年多的美国动物学者莱特教授,1925年从东南大学请来担任两年多动物学系主任的中国动物学家秉志先生,都称得上是那时的生物学界大师了。然当时的校园,正如鲁迅先生1926年写的,“硬将一排洋房,摆在荒芜的海边上”,文化底蕴尚薄的“大楼”,还是难留住南来北往的“大师”。

小苏: 近百年前鲁迅先生这句自嘲,拿来形容今天的东山站和漳江口站倒也贴切。

老海: 若开放“摆在荒芜的海边上洋房”的现代化实验室,却能吸引当今或未来的海洋生物学大师们短期访问研究,培育创造卓越的学术氛围。于是,林文庆校长1930年初写信给中华教育文化基金董事会干事长任鸿隽,表示愿意每年暑期开放厦门大学的实验室与图书资源,希望基金会立项共同支持中国海洋科学观测和科学研究。信中写道:“我们的生物大楼位于厦门港岸边,实验室和图书馆设施均可供利用,厦门地区有丰富的海洋材料可供研究。厦大因能提供这些条件而处于非常有利的地位。我觉得,开放实验室进行暑期工作的时机已经到来。……专家组对厦门动植物的调查,是今年的主要工作之一,将成为中国其他地区的较小规模同类工作的典范。我认为这样的研究对于中国现阶段的生物研究工作是十分重要的”。中华教育文化基金董事会终于同意承担该夏研究会经费。同时,在美国洛氏基金会中华医学董事会祁天锡积极活动下,洛氏基金会决定拨出不超过5000美元,一起资助将在厦门大学进行的夏季海洋生物调查。

图1 厦门白城海滨的厦门大学生物大楼(1936年,据《厦门大学1936级毕业纪念刊》,1936年出版,第26页)

小苏: 通过开放共享的海洋科学观测和研究培育学术氛围,确实是个好主意!

老海: 在各方面的支持下,开放共享的海洋科学观测和研究工作,终于1930年7月11日在厦门大学正式启动了。该项工作以“暑期生物研究会”为名,并成立“中华海产生物学会”具体筹划开放共享的暑期海产生物调查工作。1930年至1934年,厦门大学连续举办了五个暑假的“暑期生物研究会”,这是当时的学科建设大事。在学校创建15周年纪念刊的大事记中,1930年7月11日“与中华教育文化基金董事会合办暑期生物研究会”、1931年7月6日“第一次与海洋生物研究会(即前述“中华海产生物学会”)合办暑(期)生物研究会”、1932年7月16日“第二次与海洋生物研究会合办暑期生物研究会”、1933年7月8日“第三次与海洋生物研究会合办暑期生物研究会”等均一一列出。1934年第四次与海洋生物研究会合办的暑期生物研究会在大事记中未列出,但收录了当年7月13日中华教育文化基金董事会继续通过年度捐助费二万元一事。

小苏:“暑期生物研究会”活动日程是怎么安排的?

老海: 每年暑假后的《厦大周刊》的“暑假内校闻补录”栏下,都收录了“暑期生物研究会”的议程。其中,1930年第一期的记录最为详细。7月14日暑期生物研究会开始工作,下午4时会员茶会,6时设宴欢迎会员;19日暑期生物研究会第一晚演讲;26日暑期生物研究会第二晚演讲;8月2日暑期生物研究会第三晚演讲;3日暑期生物研究会第二次海上采集(地点:鼓浪屿)(按陈子英的报告,第一次海上采集地点应是南太武),下午5时校长寓邸花园茶会;9日暑期生物研究会教师会议;15日暑期生物研究会海滨茶叙;16日暑期生物研究会第四晚演讲;17日暑期生物研究会第三次海上采集(地点:集美、刘五店);23日暑期生物研究会辞别;24日暑期生物研究会闭幕。各期访问学者在厦工作历时约四至六周。

小苏:如何组织开放共享的观测和研究?

老海: 可能耳顺之年的林校长亲力亲为,1930年第一期暑期生物研究会的“尝试工作”组织得很像达尔文时代的博物学旅行考察。时任生物系主任陈子英教授在《暑期生物研究会经过情形》报告中介绍:“每日晨7是至时,午后3时到4时,为工作时间”;“每星期有团体海外采集,以便实地观察”(“沙滩、泥地、岩石岛”的潮间带调查);“每星期六有学术讲座,请各专家担任演讲生物学之新发觉”;“海滨沙滩遂为研究员之运动场”;“前仅闻名者,今得相识,学问上互相切磋,可免孤陋寡闻之弊”。1930年第一期暑期生物研究会进行期间,酝酿成立了中华海产生物学会。研究会结束后,以通信方式选出了中华海产生物学会1930-1931年度的会长、职员,以及第一届暑期海产生物调查工作计划。

小苏: 教授治会!科学观测份量越来越重,肯定越办越像暑期共享航次。

老海: 是的。根据中国科学院水生生物研究所张晓良的科学网博客叙述,第一届暑期海产生物调查工作于1931年7月6-31日在厦门举行。厦门大学提供住宿和采集调查用的汽船,动物、植物两系的实验室与图书室向各地来厦的会员开放使用。与会的生物学家除进行4次集体采集和4次全体讨论会外,每日分头单独进行采集,所得标本甚丰。这次活动结束时,议定以通信方式通过正式会章;选出1931-1932年度的学会会长与职员;通过下一届暑期海产生物调查工作计划以及出版《中华海产生物学会年刊》细则。以后,每年在厦门举行一次暑期海产生物调查工作,出版一期学会年刊,同时以通信方式选出下年度的学会会长与职员。

小苏:参与暑期共享航次的研究人员呢?

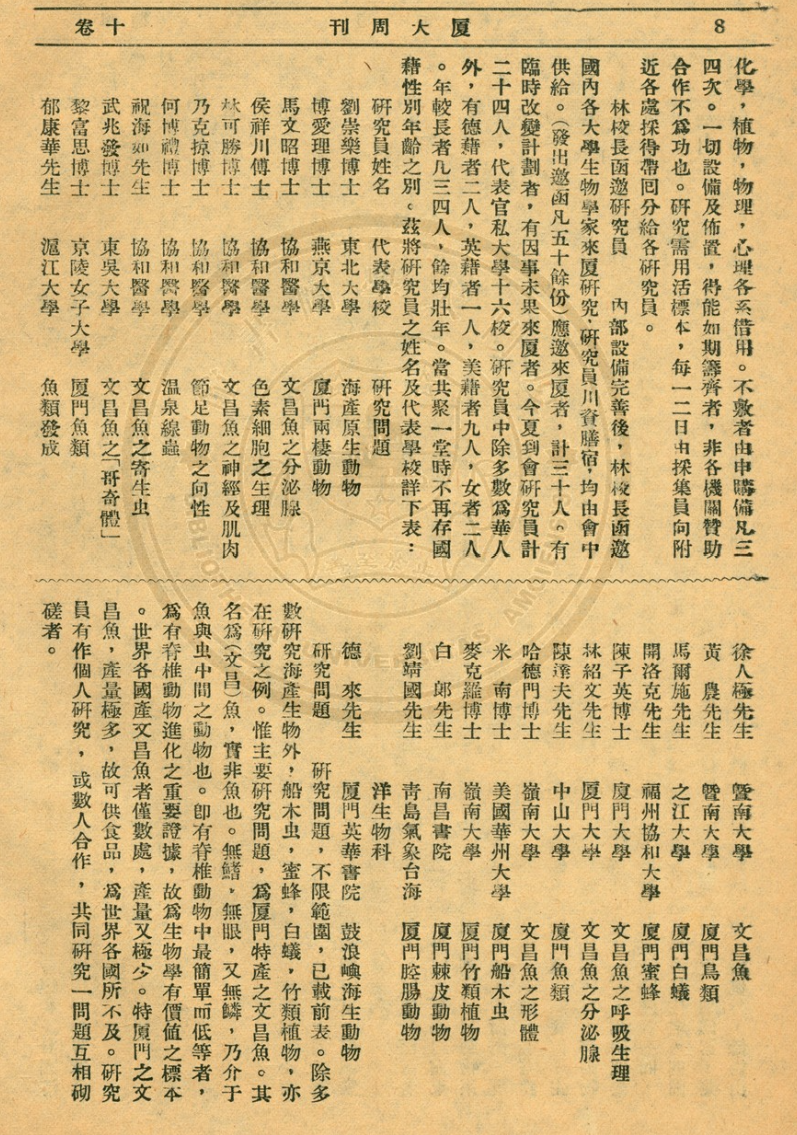

老海: 参加调查的有中外生物学家,并吸收一些优秀的生物专业大学生参与。1930年第一期到会研究员24人,中有德籍者2人,英籍者1人,美籍者9人。代表16个学校,不乏各大学生物学科的资深掌门(图2)。

图2 陈子英《暑期生物研究会经过情况》报告中所列的1930年第一期研究员姓名、代表学校和研究问题(据《厦大周刊》250期,1931年出版,第8页)

图3 1933年参与暑期厦门海产生物调查工作的诸位合影

前排左起:王家楫、邓叔群、王以康、武兆发、陈子英;中排左起:唐世凤、曾呈奎、倪达书、刘崇乐、戴立生;后排左起:王凤振、洪君、史德威、朱树屏、伍献文

(转载自https://blog.sciencenet.cn/blog-708326-1313878.html)

老海:保存于中国科学院水生生物研究所图书馆的《中华海产生物学会第三次年度报告,1934》,收录了参与1933年第四期暑期生物研究会和第三届厦门海产生物调查工作的研究人员合影(图3)。虽只有武兆发和陈子英出现在1930年第一期暑期生物研究会研究员名单上,但是参加该“共享航次”的中国籍研究员们都可称其为大师,他们引领了中国水生生物科技发展近五十年:

王家楫(1898-1976),江苏奉贤人,中国原生动物学研究的奠基人,时任中国科学社生物研究所教授兼任中央大学生物系教授。1950年任中国科学院水生生物研究所所长。1948年中央研究院院士,1955年中国科学院学部委员。

邓叔群(1902-1970),福建福州人,真菌学家、植物病理学家、森林学家,时任中央研究院动植物研究所研究员。1958年任中国科学院微生物研究所副所长。1948年中央研究院院士,1955年中国科学院学部委员。

王以康(1897-1957),浙江天台人,从事鱼类学研究,著有《鱼类学讲义》、《鱼类分类学》,时任中国科学社生物研究所研究员。1949年后任华东水产管理局行政管理处处长、上海水产学院教授。

武兆发(1904-1957),河南巩县人,组织胚胎和细胞生物学家,擅长于制片技术,时任河南大学教授。1949年任北京师范大学教授。

陈子英(1896-1966),江苏苏州人,从事遗传学研究,时任厦门大学教授。1930年后历任厦门大学动物系主任、生物系主任、理学院院长、海洋生物研究室主任,竭力推动现代海洋生物学研究。1952年任上海水产学院养殖生物系主任。

唐世凤 (1903—1971),江西泰和人,海洋学家,时任中央研究员动植物研究所助理员。1946年创建了中国最早的海洋学系及海洋研究所——厦门大学海洋学系和中国海洋研究所,任系主任兼所长。1952年任山东海洋学院教授。

曾呈奎(1909-2005),福建厦门人,中国海藻学研究的奠基人之一,时任厦门大学植物系讲师。1950年任中国科学院水生生物研究所青岛海洋生物研究室副主任,1978年任中国科学院海洋研究所所长。1980年中国科学院学部委员。

倪达书(1907-1992),江苏无锡人,原生动物学家,鱼病学家,时任中国科学社生物研究所助理员。1950年任中国科学院水生生物研究所鱼病学研究室主任,1980年任中国科学院水生生物研究所副所长。

刘崇乐(1901-1969),福建闽侯人,昆虫学家,教育家。1926年任清华大学生物系教授兼系主任,1949年任北京农业大学昆虫学系主任,1958年任中国科学院昆明动物研究所首任所长。1955年中国科学院学部委员。

戴立生(1898-1968),江苏无锡人,原生动物学家,时任清华大学生物学系教授。1935年任中国西部科学院生物研究所所长。1949年后为南开大学生物系教授,曾任无脊椎动物教研室主任。

王凤振(1906-1978),河北获鹿人,蜘蛛学专家,时任北京大学生物学系助教。1952年任第一军医大学组织胚胎学教授,1958年任吉林医科大学生物教研室主任。

朱树屏(1907-1976),山东昌邑人,海洋生态学家,水产学家,教育家,时任中央研究院动植物研究所助理员。1947年任中央研究院动物研究所研究员,创建山东大学水产系,1949年任中国科学院水生生物研究所研究员,1951年任水产部黄海水产研究所所长。

伍献文(1900-1985),浙江瑞安人,中国研究鱼类学和水生生物学的奠基人之一,时任中央研究院动植物研究所研究员。1950年后任中国科学院水生生物研究所研究员、副所长、所长。1948年中央研究院院士,1955年中国科学院学部委员。

小苏:那一时期的暑期共享航次,果真人才济济的科学“演武场”,担任蓝军的厦门大学海洋生物研究也应迎来蓬勃的发展。

老海: 说得不错。《启航问海-厦门大学早期的海洋科学(1921-1952)》一段关于“海洋生物南方之强”也有总结:

“20世纪30年代初至抗日战争爆发前的这几年,厦门大学海洋生物研究进入黄金时期。十数年科研成果的积淀,产生大量论文,催生学术期刊;福建海域丰盛的海产、厦门大学得天独厚的科研条件,也吸引了国内外其他地区的科学家前来进行海洋生物研究,尤其是文昌鱼研究。‘1933年,太平洋科学协会年会报告中对此有所评价。文中略谓:‘厦门大学……其近海之生物院与那便于分类学、生物学、生态学等等研究之实验室与图书室,使该所大学可以与欧美诸优等海洋研究所匹美。’[见Symposium on Chinese Culture, p. 99 (1933)]”

“郑重在1951年第6期《科学通报》的‘科学界动态’栏目上,简明扼要地回顾了这个南方海洋生物研究中心第一个发展时期的成绩:‘厦门是一个小岛,四面临海,因此过去厦大生物系教员都从事海洋生物的研究。例如雷德(S. F. Light)(编者注:莱特)研究水母和文昌鱼,秉志研究海滨动物的分布,伍献文研究鱼的分类,陈子英研究棘皮动物的分类和调查福建沿海的渔业(包括蠔的养殖),汤独新研究鱼的分类,金德祥研究浮游动物的季节分布,文昌鱼的生态和星虫及海鞘的分类,顾瑞岩研究海鳃的分类,杨佩芬研究海参的分类。以上仅列举在海洋动物方面的主要研究。至于在海洋植物方面的研究,则有曾呈奎的海藻分类,和金德祥的浮游硅藻的季节分布和分类。其他还有不少零星的研究,恕不多述。除了厦大生物系教员以外,还有不少被中华海洋生物学会邀请于暑期中(1930—1935)来厦研究的专家。他们的工作期间虽短,可是贡献不小(例如王家楫和倪达书研究原生动物的分类,阎敦建研究腹足纲的分类等)。总之,这个时期的研究,奠定了厦门海洋生物学的良好基础。’”

小苏:这个基因也传承到了今天。海洋生物和海洋生态的研究人员,正是厦门大学最强的一支海洋学科创新研究群体。

文 | 李炎

参考文献:

《厦大周刊》第237期(1930年)、第250期(1931年)、第292期(1932年)、第292期(1932年)、第319期(1933年)、第346期(1934年)、第397期(十五周年纪念刊,1936年)。

陈子英:《暑期生物研究会经过情形》,载于《厦大周刊》第250期(1931年)。

中华海产生物学会:《中华海产生物学会第三次年度报告》(1934年)。

张晓良:《一帧1933年多位生物学家在厦门的珍贵合影》,https://blog.sciencenet.cn/blog-708326-1313878.html。

袁东星、李炎:《启航问海-厦门大学早期的海洋科学(1921-1952)》,厦门大学出版社2021版。

《附录二 厦门大学生物学系简介》,载于《科学与人生》编委会:《科学与人生:厦门大学生命科学学院校友传略》,厦门大学出版社2008版,第179页。

郑重:《厦门海洋生物的研究》,载于《科学通报》1951年第2卷第6期,第666~667页。