11月9日,在第十三届厦门大学海洋科学开放日中,台海站科普展位以其妙趣横生的科普内容与丰富多彩的互动活动吸引着中小学生、亲子家庭、海洋爱好者驻足探索近海生态系统的奥秘。

海洋科学艺术作品展区:科学与艺术的“跨界”融合

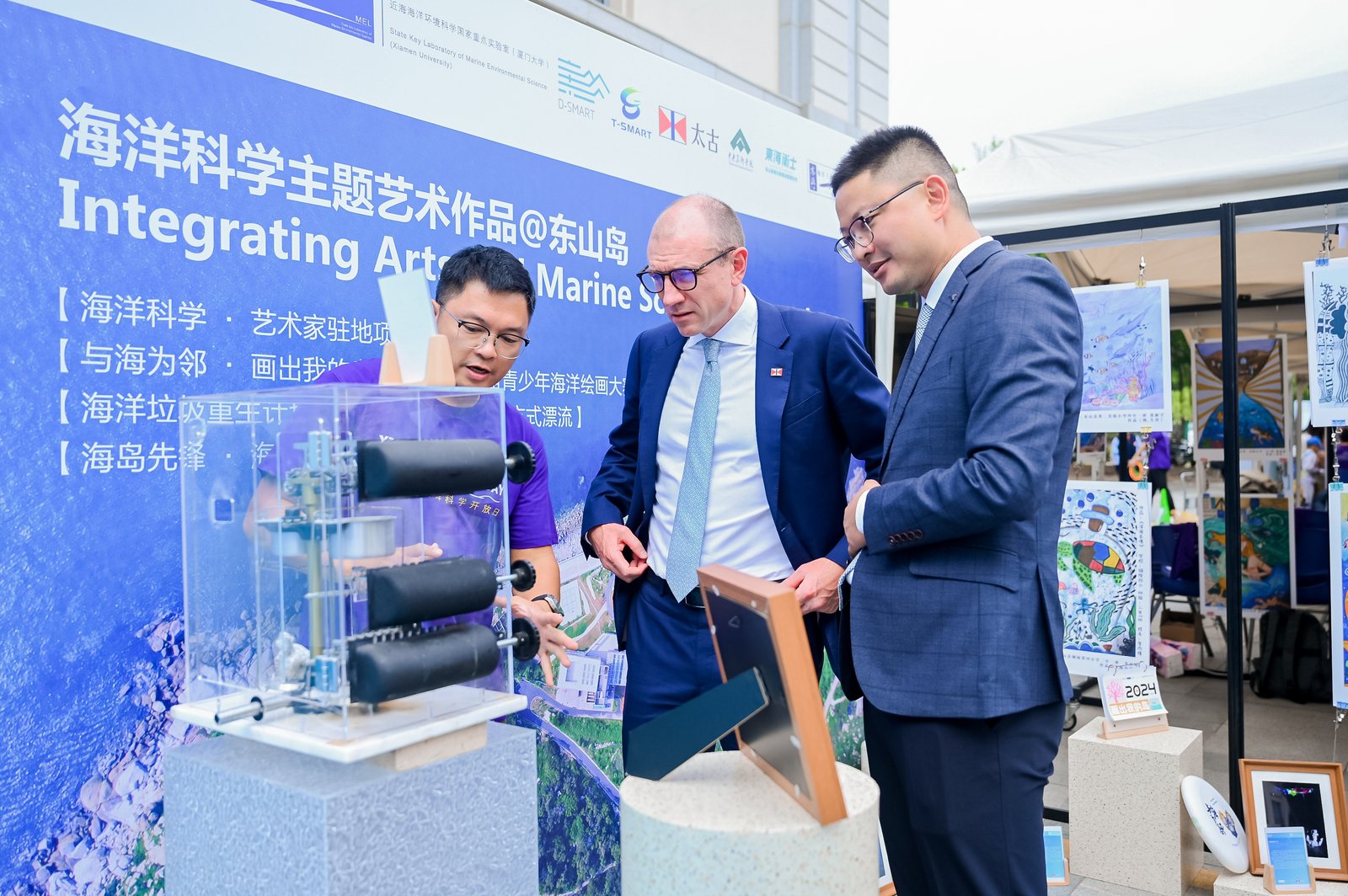

台海站今年设置了特殊的海洋科学艺术作品展区,集中展示了中央美术学院师生在台海站东山实验场与海洋科学工作者共同创作的海洋科学主题作品(暨由太古集团支持的艺术家驻地项目)。利用雕塑、摄影、装置艺术等多种形式,巧妙实现科学与艺术的“跨界”融合,赋予了海洋保护新的生命力和传播力。

展区四周陈列着东山县首届青少年海洋绘画大赛获奖作品,以及东山当地海岛青年利用海漂垃圾结合海岛文化、海洋保护理念创作的文创周边,向公众传达敬畏自然、保护海洋的理念。

香港飞机工程有限公司行政总裁、太古集团慈善理事会主席邵瑞德 (Richard Sell)参观艺术展区

近海生态系统互动展区:神秘而有趣的海洋生物

近海生态系统互动展区是今年台海站与海洋环境生态学研究组合作设置的展区,在这里,观众们可以近距离观察浮游植物观察、触摸底栖动物与珊瑚标本......

海洋建筑师:造礁珊瑚

珊瑚礁是造礁石珊瑚和其他造礁生物分泌的碳酸钙骨骼共同构成的复杂三维结构,形成了无数的洞穴和孔隙,是众多海洋生物的栖息地,为许多鱼类和海洋无脊椎动物提供产卵、繁殖和躲避敌害的场所,具有极高的生物多样性。

通过数码便携显微镜,参与者们可以清楚地看到珊瑚骨骼的细微结构,了解珊瑚礁类型及其发育过程,从而增进公众的海洋保护意识。

海底挖掘机:底栖动物

各式各样的底栖动物标本展现了海洋的神秘与魅力:漂亮螺类以其绚丽的色彩和独特的形态吸引了众多目光;断足再生的海星和海蛇尾展示着海洋生物顽强的生命力;长着“麒麟臂”的招潮蟹更是成为了现场的明星,独特的外观和有趣的习性引得小朋友们发出阵阵惊叹。

志愿者和工作人员们以生动的语言和形象的描述介绍着底栖动物独特的生态习性,带领观众们感受海洋生物的奇妙与多样,激发起他们探索海洋、保护海洋的热情。

海洋漂流者:浮游生物

浮游生物在海洋生态环境中扮演着重要的角色,台海站和海洋环境生态学研究组以“浮游生物历险记”为主题,将高清图例与显微镜实物观察结合,揭开了这些肉眼难以察觉的微型生物的神秘面纱。

香港飞机工程有限公司行政总裁、太古集团慈善理事会主席邵瑞德 (Richard Sell)用显微镜观察浮游植物

通过“浮游植物找朋友”、“穿越海洋迷宫”等互动游戏,志愿者们生动形象地展示了浮游生物种间关系和海洋中的生物碳循环,参与者们在轻松欢快的互动体验中理解了浮游生物的生活习性和海洋生物碳泵的原理,激发了对海洋科学的热情与兴趣。

海洋化学实验展区:酸碱世界的变色魔法

精彩的“酸碱魔法”科普之旅在台海站与马剑实验室合作设置的展区上演,实验室配制的未知 pH 溶液、生活中常见酸碱物质、南海采集的海水与酸化的海水,都蕴含着神秘的酸碱密码。从对世界充满好奇的幼儿,到求知欲旺盛的中学生,再到热爱学习的成人,都被深深吸引,共同探索奇妙的酸碱世界。

利用紫甘蓝提取指示剂、pH试纸、自主研发的微信小程序和分光光度计,让参与者感受到科学与生活的紧密联系,引发对环境问题的思考。

滨海湿地蓝碳展区:数字赋能,“碳”索湿地

在台海站与滨海湿地碳循环研究组共同设置的“数字赋能、‘碳’索湿地”展区,志愿者们以漳江口滨海湿地为例,利用可视化的数字模型,全方位展现滨海湿地蓝碳监测、评估与保护,增进公众对红树林、盐沼等滨海湿地蓝碳的认识,提升蓝碳保护意识。

今年的开放日,台海站科普展位通过艺术作品展、标本展示、互动游戏、趣味实验和数字模型讲解等方式,为数千名社会大众带来海洋观测的科普盛宴。这不仅是海洋科学知识的传播,更是在公众心中种下热爱海洋、保护海洋的种子。未来,台海站将继续积极开展公众科普教育,让更多人关注海洋科学,参与到海洋保护行动中来。

致谢 |

厦门大学近海海洋国家重点实验室

70.8海洋媒体实验室

台海站科普展位全体工作人员和志愿者

撰文 | 薛锦华、孙圣垚、刘迟迟、赵小雨、周云月、陈倩菲、罗辉

排版 | 薛锦华