浮游生物是海洋生态系统的关键组成部分,在生物地球化学循环和碳循环中发挥着核心作用,同时也对海洋渔业和水产养殖生产具有极其重要的意义。因此,监测浮游生物种群动态变化的方法、工具和流程,对生物海洋学、海洋生态学研究和业务化海洋管理具有十分重要的意义。迄今为止,人工网采和光学显微镜检分析水样仍是海洋浮游生物的主要观测方法,但是这一传统方法不能满足准确、及时、连续、可持续地浮游生物监测需求。

中国科学院深圳先进技术研究院李剑平博士团队在其研发的浮游生物成像仪Imaging Plankton Probe (IPP)技术基础上,与我站陈纪新博士合作,通过东山湾渔排基海上实验平台开展长期现场布放测试、技术优化和长期应用,以实现浮游生物成像仪在近岸高浊度、高生物附着、和复杂动力学环境下对海洋浮游生物的长期、连续、高频和原位观测的研发目标。研究内容包括:

本研究通过长期连续海上测试,不断发现和解决新型海洋观测仪器在部署、运行、维护、应用中所面对的各种实际问题,构建并优化浮游生物图像人工智能识别算法与适用性评价,提升国产原创仪器的可用性、可靠性,乃至易用性,为更高效、及时、准确地了解和观测海洋环境提供新方法和新工具。同时,本项合作研究有助于提升台海站在浮游生物群落结构与多样性等观测能力,丰富原位生态观测数据,为野外台站科学研究目标提供技术和数据支持。

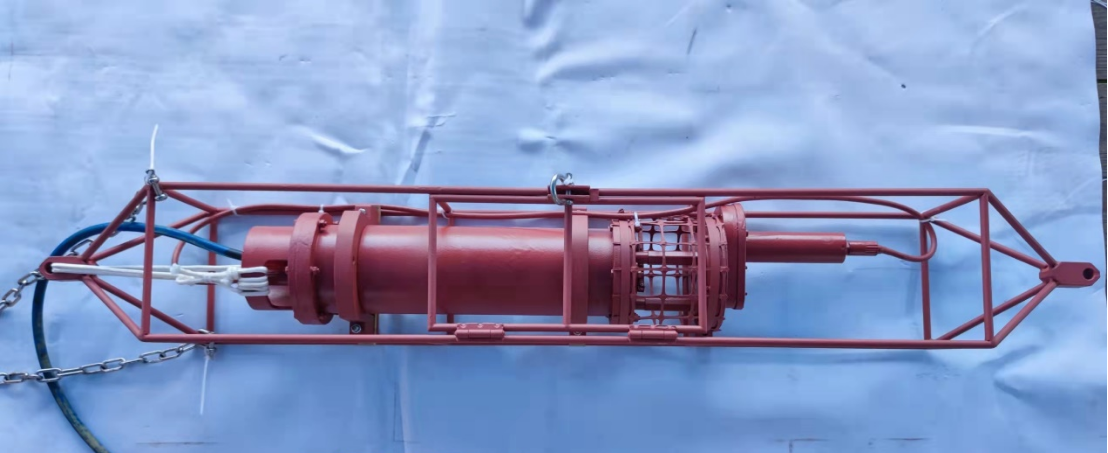

2021年7月4日在渔排基养殖观测平台首次布放

水下浮游生物成像仪IPP05

2021年7月仪器布放成功

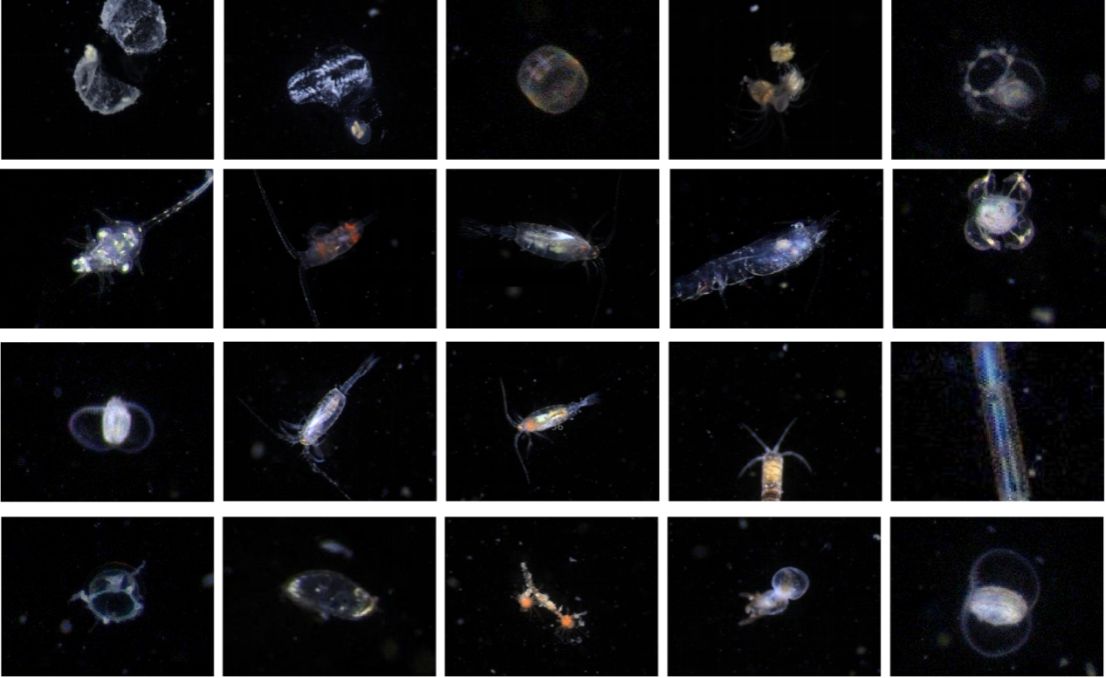

浮游生物成像仪获取的东山湾部分浮游生物图像